Introducción

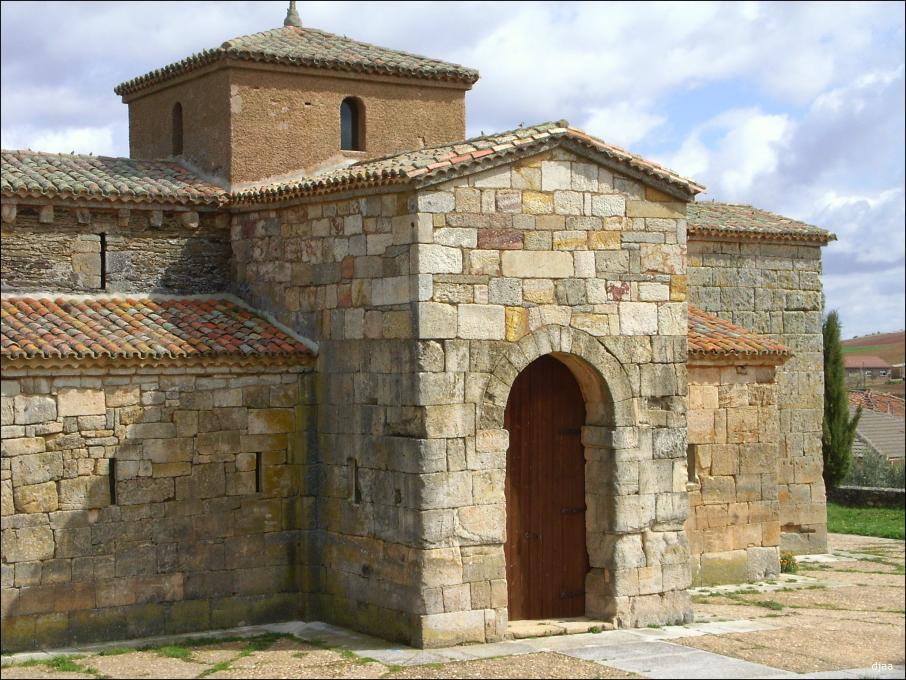

Nombre: Iglesia de San Pedro de la Nave

Ubicación actual: El Campillo (Zamora). Comunidad autónoma de Castilla-León

La iglesia en su actual ubicación fue trasladada piedra a piedra entre 1930-1932 para no quedar sumergida bajo el pantano de Ricobayo

Estilo arquitectónico: Visigoda, último tercio del siglo VII o incluso siglo VIII posterior a la invasión musulmana

Declarada en 1912 Monumento Nacional

Situada en la comarca de Tierra del Pan

Se considera la culminación constructiva del arte visigótico

Historia

La iglesia es lo único que nos queda de un antiguo monasterio visigodo.

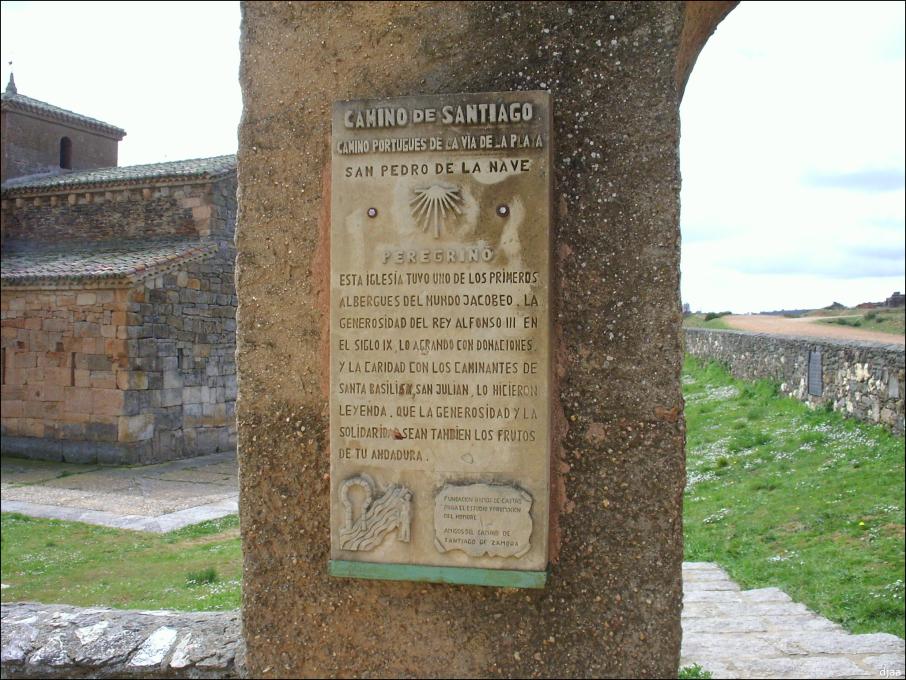

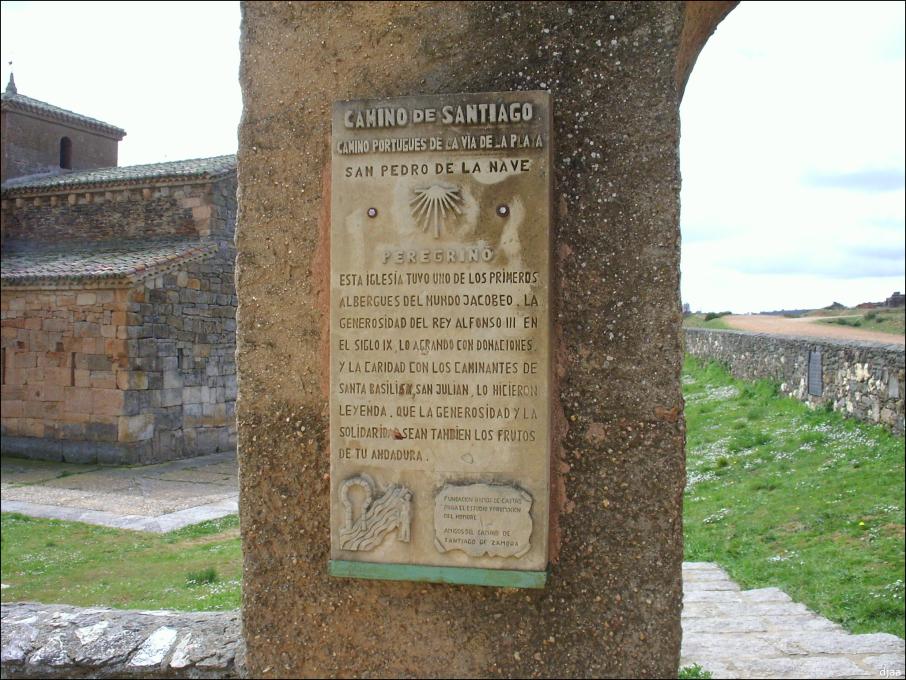

Las primeras referencias documentales del monasterio lo sitúan en el año 907, cuando el rey de Asturias

Alfonso III (r. 866 - 910) le dona el pueblo de Perdices (hoy conocido como Valdeperdices, Zamora). El monasterio aparece entonces con la denominación de San Pedro de Estula,

por estar emplazado junto al río Esla. Estula o Astura es como era conocido en la antigüedad el río Esla, afluente del Duero.

En el lugar donde se emplazaba el monasterio, en el documento antes citado se le llama Tunis, sin que sepamos la razón de tal nombre.

Contaba con una hospedería para peregrinos y era priorato dependiente del monasterio de

San Miguel de Celanova (Orense).

La iglesia es lo único que nos queda de un antiguo monasterio visigodo.

Las primeras referencias documentales del monasterio lo sitúan en el año 907, cuando el rey de Asturias

Alfonso III (r. 866 - 910) le dona el pueblo de Perdices (hoy conocido como Valdeperdices, Zamora). El monasterio aparece entonces con la denominación de San Pedro de Estula,

por estar emplazado junto al río Esla. Estula o Astura es como era conocido en la antigüedad el río Esla, afluente del Duero.

En el lugar donde se emplazaba el monasterio, en el documento antes citado se le llama Tunis, sin que sepamos la razón de tal nombre.

Contaba con una hospedería para peregrinos y era priorato dependiente del monasterio de

San Miguel de Celanova (Orense).

En 1930 le empresa Iberduero

costeó su traslado desde una hondonada llana situada en la margen izquierda del río, hasta el lugar que

hoy ocupa en El Campillo y ante la inminente construcción del embalse del Esla. El arquitecto

encargado de esta obra fue Alejandro Ferrant Vázquez (* Madrid 03-03-1897 † 11-01-1976) y el historiador y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno

Martínez (* Granada 21-02-1870 † Madrid 07-06-1970).

Características

El templo actual data del siglo VII u VIII, y en el lugar donde fue construido existía un poblado de

origen romano y una pequeña iglesia de la que se aprovecharon diversos elementos, como pudo

comprobarse con detalle en las obras del traslado.

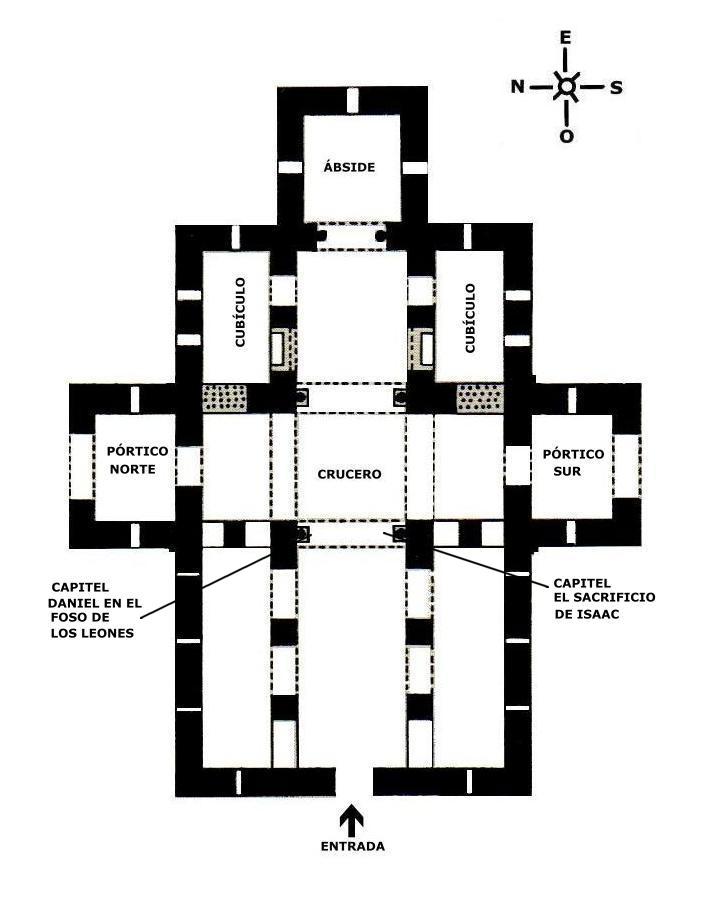

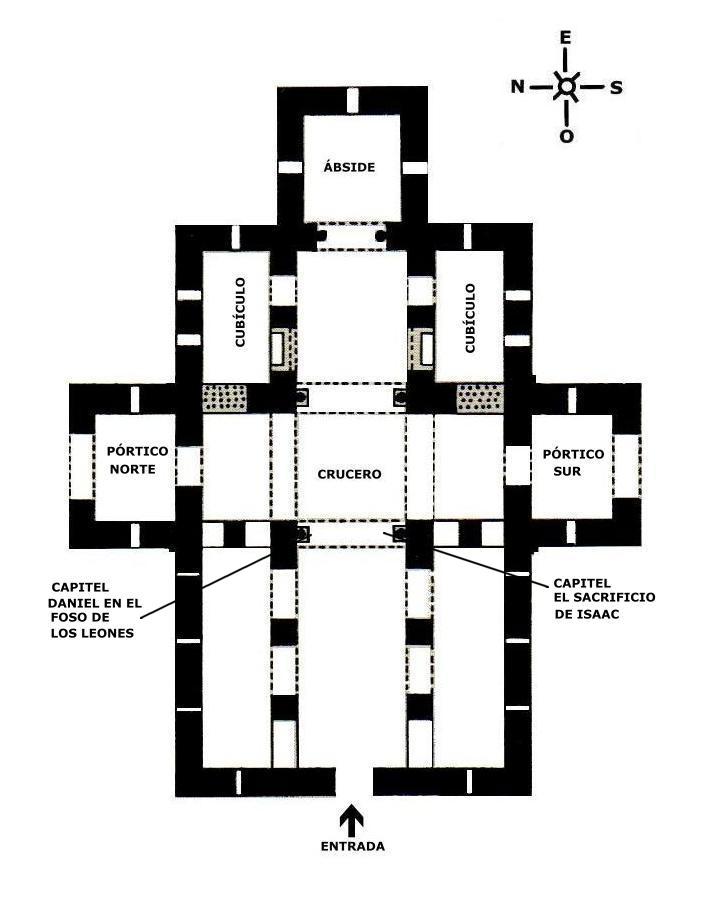

La planta es rectangular, de cruz griega inscrita, de la que sobresalen el ábside cuadrado en la cabecera,

sendas aulas rectangulares o pórticos en los extremos de los brazos de la cruz, y -al parecer aunque hoy no

exista- un porche o pórtico a los pies.

La planta es rectangular, de cruz griega inscrita, de la que sobresalen el ábside cuadrado en la cabecera,

sendas aulas rectangulares o pórticos en los extremos de los brazos de la cruz, y -al parecer aunque hoy no

exista- un porche o pórtico a los pies.

Se ha dado mayor longitud al cuerpo inferior, dividida longitudinalmente

en tres naves, la central más ancha que las laterales, separadas por dos pilares cada una, que forman tres tramos. La gran cruz de la nave mayor y el

crucero, con el presbiterio, se acusa exteriormente por su mayor altura, de la que únicamente

sobresale el cimborrio, mientras que las naves menores y las cámaras que flanquean la entrada al presbiterio

son de menor altura.

Lo que se conserva de la estructura original del edificio es el perímetro completo de la planta,

en forma de un rectángulo de 16,80 metros por 11,20 metros, al que se le añade en la parte

oriental el ábside de 4,80 metros por 4,00 metros, y además dos pórticos en el crucero uno al norte y otro al sur, de

4,80 metros por 3,20 metros. En el interior del rectángulo el transepto divide al edificio en dos zonas desiguales:

la oriental está formada por una nave

central y dos cámaras (cubículos) a los lados, mientras que en la occidental hay tres naves, separadas por

arcos muy recompuestos, más ancha la central que las laterales, que son más bajas y estrechas.

El crucero prolongado por los dos pórticos sobresalen de la planta.

El edificio se construyó con piedra arenisca fina de color rojizo, posiblemente procedente de las

canteras de Corrales del Vino (Zamora). En la capilla mayor se utilizó mármol gris con vetas negruzcas

para los fustes, probablemente procedente de las canteras de Orgaz (Toledo). Los cuatro fustes

del crucero son de mármol sacaroideo y las columnas de los miraderos de las cámaras laterales

son de mármol blanco, de una sola pieza el capitel, basa y cimacio. En las bóvedas de cañón se

utilizó el sillarejo y en los pórticos y naves se cubrieron con armaduras de madera.

Está construida en sillería unida en seco como la mayor parte de sus contemporáneas

españolas. Las piedras de la iglesia se ajustan entre si con tanta precisión, que puede

asegurarse que en el traslado no se produjo la más minina deformación; solo se diferencia el

estado actual del que existía en los primeros años del siglo XX, por la eliminación de

muchos añadidos y la restauración de las cubiertas y el nuevo cimborrio.

La aportación más característica de esta iglesia al arte visigodo español lo constituye la

síntesis arquitectónica entre la estructura cruciforme y la basilical, así como la magnífica

decoración interior que también resume la iconografía utilizada en el momento. Es, en definitiva,

el edificio visigodo mejor conservado que se conoce y el que mayor número de elementos constructivos

y decorativos posee, y en él, se aprecian interesantes innovaciones arquitectónicas como la búsqueda

de la verticalidad y la evolución en el arco de herradura.

El templo está protegido por una cerca sobre la que se alza la espadaña gótica que antes del traslado

estuvo adosada a uno de sus muros.

El cimborrio se sustenta sobre cuatro columnas que sostienen arcos de herradura, con dos extraordinarios

capiteles en los lados que corresponden a la nave mayor, y simplemente sobre los machones

angulares en los brazos del crucero. Todo ello cubierto con bóvedas de cañón de sillería.

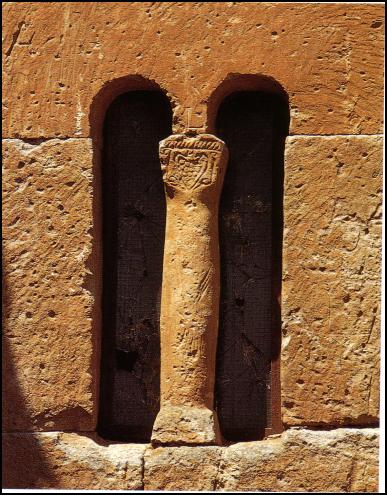

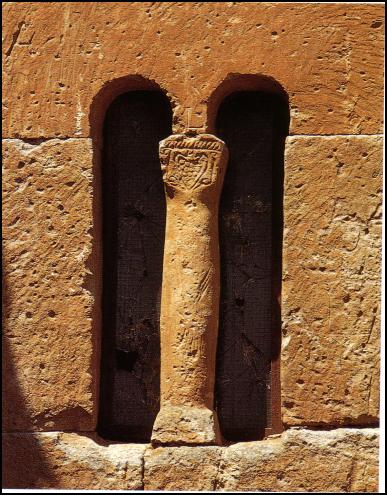

La capilla mayor o ábside se abre a la nave central, a través de un arco toral de herradura,

apoyado sobre columnas con cimacios prismáticos decorados; en su interior hay tres ventanas, una a cada

lado, que irían cerradas con celosías.

La capilla mayor o ábside se abre a la nave central, a través de un arco toral de herradura,

apoyado sobre columnas con cimacios prismáticos decorados; en su interior hay tres ventanas, una a cada

lado, que irían cerradas con celosías.

A ambos lados del primer tramo del templo, encontramos dos salas o cubículos, están comunicadas

con este, por puertas en arcos de medio punto, que se cerraban desde el interior, y junto a ellas

ventanas con tres arquillos soportados

en columnas pequeñas, tras los que hay un pequeño banco o reclinatorio; estas cámaras son el

ejemplo más claro de las ergastulae o celdas para monjes reclusos, que se citan en mucho textos. A estas

capillas solo se tenía acceso desde el interior del templo.

Estas cámaras laterales tienen también tres ventanas con celosías, una abierta en el muro este y dos en el muro

norte/sur. Sus muros de separación con los brazos de la nave del crucero están perforados

por grandes arcos tabicados en la restauración; aunque la traza de estos arcos parece moderna, es

posible que en una segunda fase de construcción de la iglesia existiera ya, algún tipo de comunicación

semejante, puesto que el friso antiguo de estos muros parece haber sido alterado entonces para acoplarse al vano.

Estas cámaras laterales tienen también tres ventanas con celosías, una abierta en el muro este y dos en el muro

norte/sur. Sus muros de separación con los brazos de la nave del crucero están perforados

por grandes arcos tabicados en la restauración; aunque la traza de estos arcos parece moderna, es

posible que en una segunda fase de construcción de la iglesia existiera ya, algún tipo de comunicación

semejante, puesto que el friso antiguo de estos muros parece haber sido alterado entonces para acoplarse al vano.

Los tramos de los pies que suelen llamarse zona basilical, está organizado sobre

dos hileras de pilares, de los que solo uno en cada lado se mantiene exento, ya que el pilar inmediato

a la fachada de los pies se ha cegado para reforzar la construcción. De los arcos de separación uno parece

mozárabe, de herradura y el otro antiguo es apuntado.

Las tres naves de los pies se conectan entre sí por arcos sobre pilares y con el crucero a través de dobles ventanas.

Los tramos de los pies que suelen llamarse zona basilical, está organizado sobre

dos hileras de pilares, de los que solo uno en cada lado se mantiene exento, ya que el pilar inmediato

a la fachada de los pies se ha cegado para reforzar la construcción. De los arcos de separación uno parece

mozárabe, de herradura y el otro antiguo es apuntado.

Las tres naves de los pies se conectan entre sí por arcos sobre pilares y con el crucero a través de dobles ventanas.

En San Pedro de la Nave, la nave de crucero presenta cinco tramos. Los pórticos, con entrada desde el exterior del templo,

llevan arco de medio punto al exterior y arcos peraltados en el interior de la iglesia. En el tramo central

del crucero hay cuatro arcos de herradura: los dos arcos que dan a la nave central, sostenidos por dos

parejas de columnas decoradas y los otros dos y que dan al crucero cargan sobre los frentes de los

anteriores. Parece ser que sobre estos arcos iría una bóveda, que podría haber sido de aristas

y peraltada, similar a otros templos visigóticos; esta cúpula debió derrumbarse y la que hay actualmente

es una linterna de ladrillo de sección cuadrada con una ventana en cada uno de sus lados, por los

cuales recibe iluminación interior. La cubierta es a cuatro aguas.

En San Pedro de la Nave, la nave de crucero presenta cinco tramos. Los pórticos, con entrada desde el exterior del templo,

llevan arco de medio punto al exterior y arcos peraltados en el interior de la iglesia. En el tramo central

del crucero hay cuatro arcos de herradura: los dos arcos que dan a la nave central, sostenidos por dos

parejas de columnas decoradas y los otros dos y que dan al crucero cargan sobre los frentes de los

anteriores. Parece ser que sobre estos arcos iría una bóveda, que podría haber sido de aristas

y peraltada, similar a otros templos visigóticos; esta cúpula debió derrumbarse y la que hay actualmente

es una linterna de ladrillo de sección cuadrada con una ventana en cada uno de sus lados, por los

cuales recibe iluminación interior. La cubierta es a cuatro aguas.

La nave central se sustenta mediante pilares, mientras que en el crucero se utilizan

columnas decoradas con interesantes relieves y frisos.

La falta de contrafuertes afectó a la mala conservación de las bóvedas y supuso el desplome de

parte del edificio, por lo que ha tenido que ser restaurado.

El sistema de las techumbres, muestra también las disparidades de sus distintas fases; las originales de piedra están en la

capilla mayor y en las dos cámaras laterales, mientras que la nave principal y las de crucero solo

conservan tres hiladas de piedra y lo demás es rehecho de ladrillo.

Se impone el empleo en el interior del templo, de pequeñas ventanas o saeteras, que permiten el

paso de la luz dentro del espacio eclesiástico sin necesidad de aligerar los muros, pues estos debían

ser necesariamente gruesos y consistentes para soportar el enorme peso de las bóvedas.

Se impone el empleo en el interior del templo, de pequeñas ventanas o saeteras, que permiten el

paso de la luz dentro del espacio eclesiástico sin necesidad de aligerar los muros, pues estos debían

ser necesariamente gruesos y consistentes para soportar el enorme peso de las bóvedas.

En el conjunto de la construcción de la iglesia, los arquitectos han podido observar dos partes bien

diferenciadas, que se identifican con dos esquemas de composición muy distintos. Del estudio de la

planta se ha llegado a la conclusión que un primer grupo de canteros locales, falló en los cálculos

y no pudo concluir la obra, por lo que otro grupo distinto de canteros tuvo que finalizar la obra, con

otro esquema de planta distinta. Así observamos que la parte de la capilla mayor y el crucero obedece

a un planteamiento de cruz griega, mientras que el resto de la planta que es la que queda a los pies

se finaliza con un planteamiento de planta basilical de tres naves.

El motivo de la alteración del primitivo edificio central se explica por la necesidad de corregir un evidente error de replanteo en la

obra, que dio lugar a que el crucero de intersección de las naves no fuera cuadrado, de 3,20 metros

de lado, como se debía haber proyectado, sino de 3,20 X 3,40. La obra debió interrumpirse

al llegar a la altura en la que se tenían que montar los cuatro arcos, cuando se observó la

irregularidad de la planta y, entonces, se recurrió a otro equipo de constructores que ideó la

colocación de dos pares de columnas en los lados de la nave principal para cerrar el espacio a la medida necesaria.

En San Pedro de la Nave se puede estudiar, por tanto, dos edificios distintos, uno de planta central en forma de

cruz, que corresponde al uso por una comunidad monástica y cuya decoración es a base de un gran

friso que recorre todo el edificio a la misma altura y se amplía a capiteles y huecos de

ventanas, y otro que aprovecha el crucero y la cabecera del primero y se le añade naves

basilicales, así como una decoración figurada mucho más compleja.

Del primero interesa mucho más

la arquitectura, como caso mejor planificado de iglesia en cruz, mientras que del segundo

se destaca, el complejo programa iconográfico. La transformación

del uso de la primera iglesia monacal, en una iglesia de clero secular, tiene un curioso testimonio

en una inscripción grabada sobre los sillares inmediatos al arco toral, en la que está la relación

inacabada de las longitudes de la sombra de un reloj solar a cada hora del día; el texto se

interrumpe en el mes de marzo, como si la paralización de las obras hubiera traído consigo la

salida de los monjes que iban a emplear este horologium.

Un horologium en los monasterios medievales, permitía a los monjes saber en todo momento la hora en que se encontraban, y así dividir el tiempo, con las horas del

rezo y el trabajo. En nuestro caso, es una inscripción realizada en el muro, situada a 2,40 metros de altura y escrita en letra visigótica.

Mucho de lo que sabemos sobre la vida

de los monjes recluidos en ergástulas como las de San Pedro de la Nave, procede de la autobiografía

de san Valerio del Bierzo (* Astorga 630 † 695), exaltado seguidor de la vida eremítica predicada por su maestro san Fructuoso de Braga. Aparte de su

labor apostólica y fundadora en la comarca del Bierzo, que ganó a muchos seguidores en la

repoblación mozárabe, san Valerio recorrió otros lugares del valle del Duero, en la que vivió

luchas y persecuciones de otros clérigos entre épocas de respeto y admiración como hombre de

vida santa y sacrificada. El nos cuenta cómo en un lugar distante de Astorga el noble Ricimiro

le acogió en sus propiedades y edificó para él un templo admirable y opulento, donde tampoco pudo

hallar la tranquilidad y el retiro deseados, puesto que el sacerdote Justo le molestaba y

distraía con todo tipo de tentaciones hasta en su propia ergástula; cuando faltó Ricimiro y sus

hijos fueron encarcelados por el rey

Wamba (r. 672 - 680), Valerio dejó aquel lugar sin que la iglesia se hubiera podido terminar.

Hay muchas coincidencias entre el lugar y los hechos de la biografía

de san Valerio y lo que puede verse ahora en San Pedro de la Nave; aunque será difícil comprobar

alguna vez su identidad, no existe mejor lugar para recrear lo que dejó narrado el santo

ermitaño que las celdas de San Pedro de la Nave y el efecto sería aún más impresionante en el

emplazamiento primitivo, rodeado por las aguas del Esla y acompañado por el ruido de la corriente.

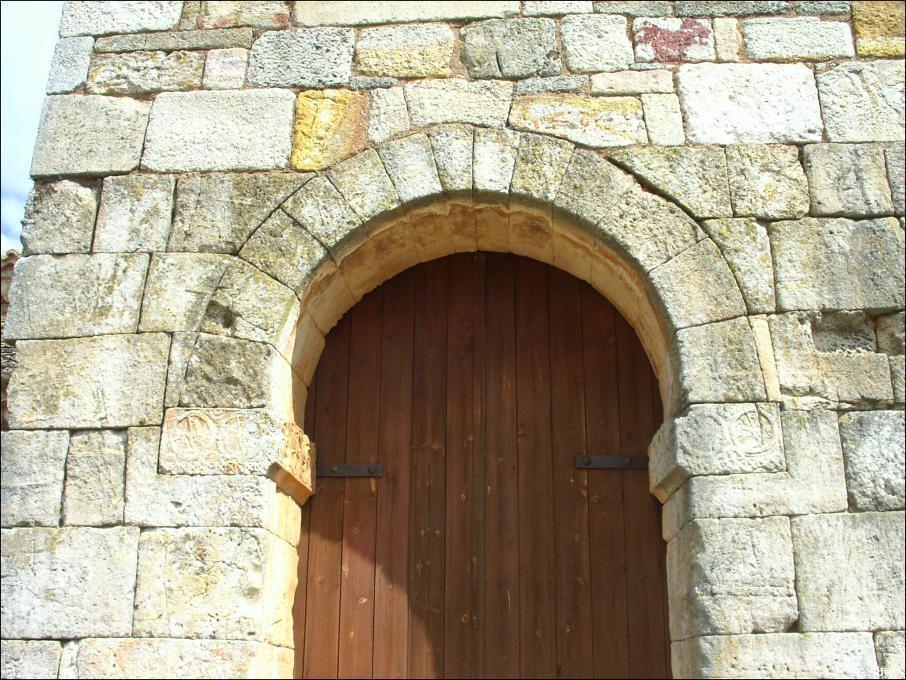

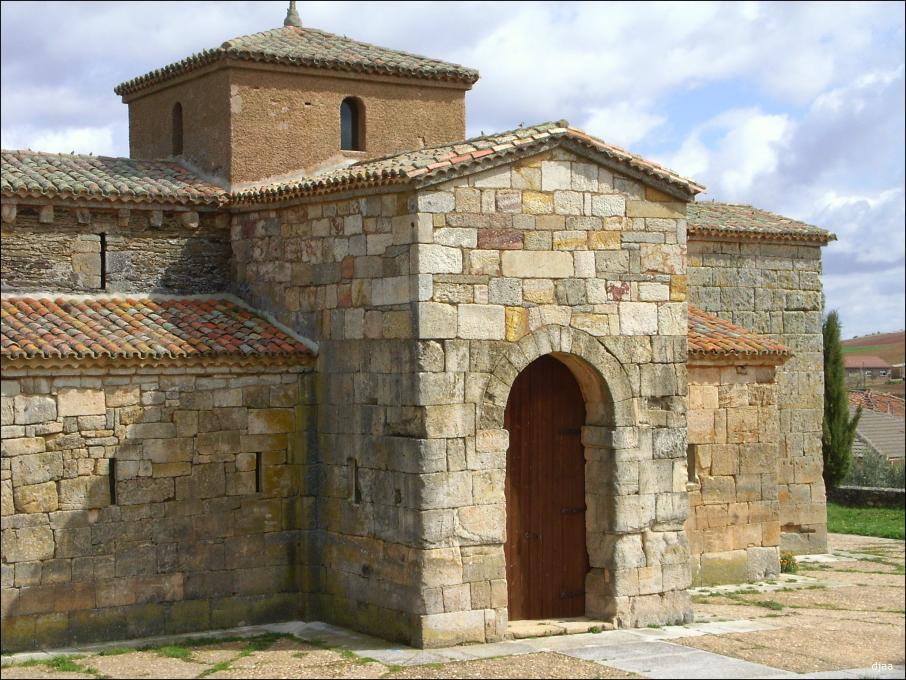

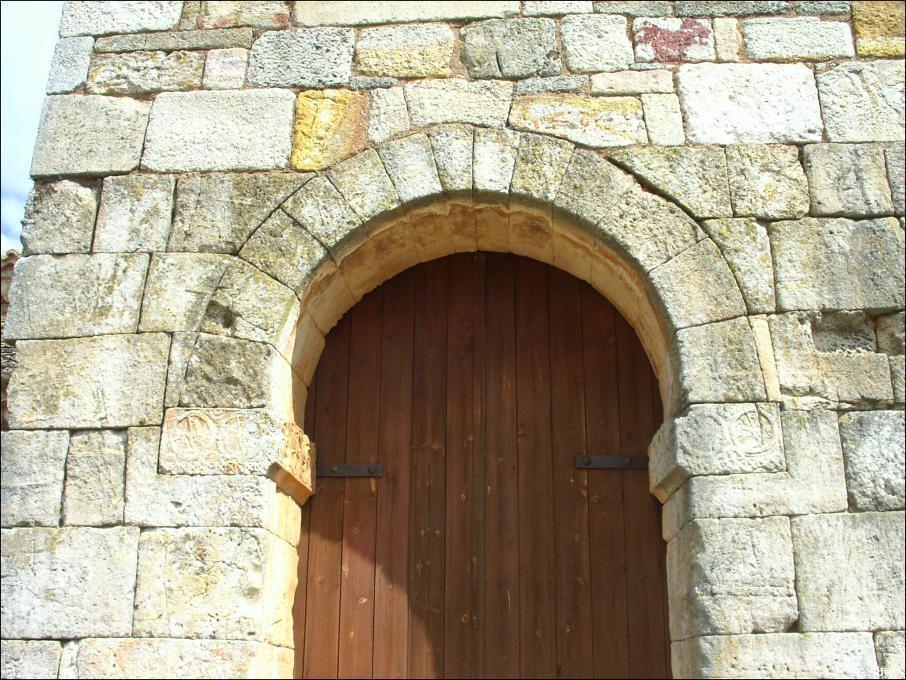

A la iglesia se accede por la fachada occidental, por una puerta en arco de medio punto peraltado.

En la misma pared encontramos una ventana con arco de medio punto encima de la puerta y dos pequeñas

ventanas rectangulares a los lados de la puerta. Un dintel monolítico divide el vano en dos partes.

A la iglesia se accede por la fachada occidental, por una puerta en arco de medio punto peraltado.

En la misma pared encontramos una ventana con arco de medio punto encima de la puerta y dos pequeñas

ventanas rectangulares a los lados de la puerta. Un dintel monolítico divide el vano en dos partes.

El arco de herradura, abundante en todo el edificio, es uno de los elementos esenciales de este

templo, en el que nos sorprende la división del espacio disponible, de manera que impide una

visión unitaria y tamiza la luz hacia el crucero, lo que produce un ambiente misterioso.

En la decoración interior de San Pedro de la Nave, se han observado dos conjuntos diferentes;

el primero de ellos elaborado por el llamado Maestro de San Pedro de la Nave, a él de deben

los cuatro capiteles del cimborrio, sus basas e impostas, además de la talla de un friso sobre el

que montan las bóvedas de la nave central. También es atribuible a este maestro los pequeños frisos encima de las ventanas de la misma nave.

En la decoración interior de San Pedro de la Nave, se han observado dos conjuntos diferentes;

el primero de ellos elaborado por el llamado Maestro de San Pedro de la Nave, a él de deben

los cuatro capiteles del cimborrio, sus basas e impostas, además de la talla de un friso sobre el

que montan las bóvedas de la nave central. También es atribuible a este maestro los pequeños frisos encima de las ventanas de la misma nave.

El segundo conjunto es mucho mas tosco, a él corresponden los capiteles del arco triunfal, sus

impostas y los amplios frisos ornamentales que, arrancando de ellas, corren a lo largo de la mitad

de las paredes del templo en la cabecera y en la nave central.

En la decoración del maestro de San Pedro de la Nave,

es de destacar los cuatro capiteles del crucero, son capiteles prismáticos, un poco achatados, con

caras planas, en las que se esculpen escenas en una técnica de acentuado claroscuro, con fondos lisos.

Uno de ellos el primero por la izquierda, según se mira hacia el presbiterio, representa a Daniel

en el foso de los leones. Daniel viste túnica corta, levanta las manos a la manera del orante

paleocristiano, y los leones simétricos, beben agua del fondo de la fosa. En la parte superior

una inscripción dice: VBI DANIEL MISSVS EST IN LACVM LEONVM (donde Daniel fue enviado al foso de los leones). En las caras menores del

capitel, los apóstoles San Felipe y Santo Tomás, acompañados de epígrafes que los identifican,

así como sus atributos distintivos.

Enfrente de esta columna, en el lado derecho de la nave central, otro capitel representa

el sacrificio de Isaac. En el mismo se observa a Abraham en el momento de sacrificar a

su hijo Isaac, pero la mano de Dios lo detiene, señalándole la cabra para el sacrificio

que atada espera. Una inscripción dice: VBI HABRAAM OBTVLIT ISAC FILIVM SVVM

OLOCAVISTUM (donde Abraham ofreció a su hijo Isaac en holocausto al Señor). En las caras menores del capitel, los apóstoles San Pedro y San Pablo.

En la parte superior de los capiteles grandes impostas de frisos con pavos reales y perdices

entre zarcillos, algunas veces con trifolios.

Por medio de estos asuntos y alegorías bíblicas, cuidadosamente seleccionados, se

instruye y alecciona al fiel presente

en las ceremonias del templo. A través de la referencia a Abraham, se le recomienda

obedecer a Dios en toda circunstancia,

sean cuales sean sus designios, y, mediante la alusión a Daniel, se le alienta a recurrir

a la oración para solicitar la ayuda divina. Se le recuerda el modelo de vida y el ejemplo

de salvación de cuatro apóstoles: san Pedro, san Pablo, santo Tomás y san Felipe,

estrechamente vinculados con Cristo y, finalmente, se alude simbólicamente al

valor redentor de la Eucaristía (aves picoteando racimos).

En este planteamiento general de la iconografía de estos capiteles, podemos ver un

claro antecedente de lo que sería más adelante la iconografía románica en cuanto a

enseñanza del Antiguo Testamento.

La otra pareja de capiteles del crucero, los situados más cerca de la cabecera,

exhiben parejas de aves afrontadas picoteando racimos de uvas que surgen de un

tallo central (nueva alusión eucarística). En los laterales del capitel de la derecha,

aparecen dos cabezas con tonsura en forma de corona y nimbo avenerado. Otras dos

cabezas se hallan en los lados del ejemplar de la izquierda, aunque en este caso, llevan barba

y no presentan ni nimbo ni tonsura. Ambos grupos han sido interpretados como representaciones

de santos, probablemente de procedencia oriental. Los ábacos, por su parte, incorporan nuevamente

cabezas humanas que alternan con racimos de uvas y elementos vegetales, una especie

de piñas. La existencia de cuatro rostros enfrentados, dos en cada ábaco, ha hecho pensar

que nos encontremos ante una alusión a los cuatro evangelistas.

El último par de capiteles es el situado en las columnas sobre las que apoya el arco

de ingreso a la capilla mayor, el lugar más sagrado del templo. En sus frentes se

incorporan arcos, probables alegorías que indican al fiel el acceso a la Casa Celestial, y

en sus laterales, flores de doce pétalos (alusión a la inmortalidad). Los cimacios, por su

parte, exhiben dos registros de tallos ondulados con vides de referencia eucarística

y cruces patadas insertas en círculos.

La decoración escultórica de todo el monumento está concebida como un conjunto. Aunque hoy sólo

es visible San Lucas, en las basas de las columnas del crucero están representados los cuatro evangelistas.

El estudio iconológico de los relieves ha puesto de manifiesto el plan preconcebido que va desde

la nave con representaciones del Antiguo Testamento o pilares de la iglesia, al crucero con

pájaros y vides que simbolizan el paraíso y que culmina en el santuario o altar con signos solares

que representan a Cristo como "sol de justicia".

En los capiteles se representan a santos y apóstoles y se concentra la simbología iconográfica en

los martirios de Daniel y Abraham, como conmemoración del sacrificio eucarístico, simbología en la

que insiste con la decoración a base de uvas, palomas y corderos que figuran en capiteles y

frisos.

Los capiteles se convierten en adelante en portavoces de la historia sagrada, al representar

las grandes escenas de las Escrituras bajo impostas con motivos de follaje, pámpanos, aves y

máscaras. Aquí estaba representado el profeta Daniel en el foso de los leones, con un relieve

muy plano y sobre un cesto que deja amplio espacio para desarrollar la escena en una superficie

lisa.

Este es uno de los temas preferidos

en la primitiva iconografía cristiana; el artista de San Pedro de la Nave obtuvo aquí la mejor

escena del relieve visigodo, pero, ya por ignorancia, ya por un exceso imaginativo, convirtió

el laqum del foso de Daniel en un lago realista con ondas de agua en las que beben los leones.

Aunque la base de la composición se tomara de una miniatura, el naturalismo en la representación

de la marcha de los leones debe considerarse el fruto del estudio y creación personal de este

maestro. El sentido iconográfico de las dos escenas -El sacrificio de Isaac es su compañera- es

el de la consecución de la protección divina por medio de la oración y el sacrificio, pero sobre

todo, gracias a la firmeza de la fe.

Los capiteles se convierten en adelante en portavoces de la historia sagrada, al representar

las grandes escenas de las Escrituras bajo impostas con motivos de follaje, pámpanos, aves y

máscaras. Aquí estaba representado el profeta Daniel en el foso de los leones, con un relieve

muy plano y sobre un cesto que deja amplio espacio para desarrollar la escena en una superficie

lisa.

Este es uno de los temas preferidos

en la primitiva iconografía cristiana; el artista de San Pedro de la Nave obtuvo aquí la mejor

escena del relieve visigodo, pero, ya por ignorancia, ya por un exceso imaginativo, convirtió

el laqum del foso de Daniel en un lago realista con ondas de agua en las que beben los leones.

Aunque la base de la composición se tomara de una miniatura, el naturalismo en la representación

de la marcha de los leones debe considerarse el fruto del estudio y creación personal de este

maestro. El sentido iconográfico de las dos escenas -El sacrificio de Isaac es su compañera- es

el de la consecución de la protección divina por medio de la oración y el sacrificio, pero sobre

todo, gracias a la firmeza de la fe.

En definitiva, este es el edificio visigodo mejor conservado que se conoce y su belleza

arquitectónica y originalidad en la decoración lo convierten en una autentica joya obligada

visita en la provincia de Zamora.

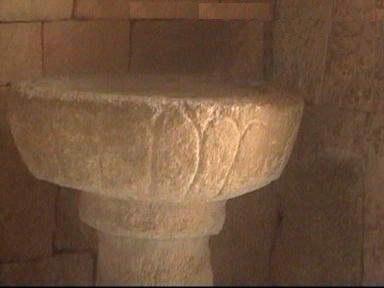

Elementos muebles

• La iglesia guarda un sepulcro monolítico con tapa a dos aguas de época medieval.

• Cruz parroquial de primeros del siglo XVI, realizada en cobre; se trata de una pieza prácticamente única en la provincia.

• La iglesia también guardaba las reliquias de San Julián y Santa Basilisa.

• Calvario formado por un crucifijo tosco del siglo XIV.

• Imágenes de San Juan y la Virgen, del siglo XVII,

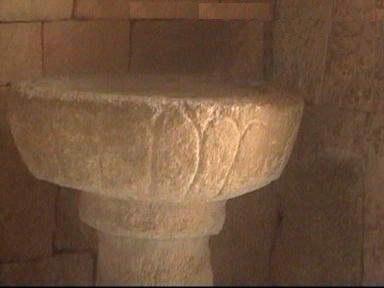

• Pila bautismal del siglo XVI gallonada.

• Imagen de San Pedro de la segunda mitad del siglo XVI de estilo manierista.

• Talla barroca de San Julián.

• Dos crucifijos del siglo XVII.

Ficha técnica

Fecha de realización página: 28 de noviembre de 2003

Fecha última modificación: 23 de abril de 2008

Glosario o Vocabulario desde este

enlace puedes acceder a un vocabulario general sobre términos de arte y en especial sobre aquellos

términos que se citan en esta página.

Nota: Los textos aquí recogidos proceden de libros, folletos, periódicos, páginas webs y

folletos turísticos en los cuales no se hace mención de titularidad alguna de derechos.

Las fotos algunas están tomadas de Internet y otras son del propio autor de la página web.

En todo caso, si existe un titular de los derechos intelectuales sobre estos textos e ilustraciones,

sobre cuya existencia no he sido informado, y desea que sean retiradas, basta con que me informen

por medio del correo electrónico a mi dirección de e-mail.

|