|

Introducción

Nombre: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

Emplazamiento: Segovia. Comunidad Autónoma de Castilla-León

Estilo: Gótico siglo XVI

Conocida como la Dama de las Catedrales

Gentilicio: segovianos

La ciudad vieja de Segovia está declarada por la Unesco: Patrimonio de la Humanidad

Historia

Segovia con sus antecedentes romanos, es reconquistada para las armas cristianas en 1079 por el rey de Castilla y León

Alfonso VI.

Es nombrado en 1112 obispo de la diócesis Pedro de Agén († 1149 / obispo entre 1112 y 1149) que será el encargado de refundar la diócesis segoviana, después del

periodo musulmán.

En la historia de Segovia han existido tres catedrales, la más antigua conocida como la

primitiva, estaba enclavada a las orillas del río Eresma, fue destruida durante la persecución

visigoda arriana del año 516.

La segunda catedral, conocida como la antigua, fue mandada construir siendo rey

Alfonso VII el Emperador en estilo románico. Esta iglesia sería consagrada por primera vez

el 16 de julio de 1228 por el legado papal Juan de Abbeville (cardenal de santa Sabina),

encontrándose situada en las cercanías del actual Alcázar, en el lugar que hoy ocupan los jardines que anteceden al castillo. Esta catedral

tenía tres naves con sus correspondientes ábsides, crucero y un claustro gótico que es de lo poco que quedó después de su destrucción. Este claustro fue construido por

el arquitecto Juan Guas a iniciativa del obispo Juan Arias Dávila y fue finalizado en 1471.

La actual catedral fue mandada construir por el rey

Carlos I, ya que la anterior

románica construida por Alfonso VII fue destruida en 1520 durante la Guerra de las Comunidades (1520-1522), al hacerse fuerte las tropas comuneras en la catedral, frente

a las tropas imperiales encastilladas en el Alcázar, a escasos metros de distancia.

La catedral de Segovia es una de las construcciones góticas mas tardías de España, ya

que fue construida en estilo gótico cuando el estilo renacentista ya comenzaba a imperar en la península.

Es por ello que está considerada como la última catedral gótica en ser construida en España. Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y

a san Frutos (* Segovia 642 † Carrascal del Río, Segovia 715), patrón de Segovia y su diócesis.

La catedral se levantó en tres etapas constructivas:

Primera etapa (1525 - 1557)

Se colocó la primera piedra el 8 de junio de 1525

siendo obispo: Diego Ribera de Toledo († 06-12-1543 / obispo entre 1512 y 1543). El arquitecto elegido fue Juan Gil de

Hontañón (* Rasines, Cantabria ca. 1480 † xx-04-1526) que realiza el proyecto y los planos, comenzando la construcción por los

pies de la iglesia, algo inusual en este tipo de construcciones. Como encargado de las obras o aparejador es nombrado García de Cubillas.

Juan Gil de Hontañón que ya había trabajado en la anterior catedral románica agrandando el

ábside mayor, falleció poco tiempo después en abril de 1526, por lo que en septiembre del mismo año le sucede en las obras su hijo

Rodrigo Gil de Hontañón (* Rascafria, Madrid 1500 † Segovia 1577).

Rodrigo Gil de Hontañón solo estuvo tres años al frente de las obras, ya que no sabemos los motivos pero en julio de 1529 es despedido, aunque habría de volver más tarde.

Se hizo cargo de la dirección de las obras García de Cubillas (* Matienzo, Cantabria 1484 † Segovia 1559) que ya participaba en las obras desde el comienzo.

Hacia 1550 finalizando la primera etapa constructiva, ya estaban hechas las tres naves y sus cubiertas, desde los pies hasta el

crucero, se había levantado la torre hasta el cuerpo de campanas, se había trasladado

el claustro desde la anterior catedral románica y se hallaba muy avanzada la sala capitular.

Segunda etapa (1560-1577)

En 1559 fallece García de Cubillas y recoge el testigo de las obras nuevamente Rodrigo Gil de Hontañón hasta su fallecimiento en 1577.

En 1567 se pone la primera piedra del crucero y se culmina la nave central, abriéndose

así al culto la catedral. Durante este periodo se termina el transepto, se replantea la girola y la capilla mayor y se llega al arranque de las bóvedas de la girola.

Este segundo periodo constructivo está dominado en solitario por el buen hacer de Rodrigo Gil de Hontañón.

Tercera etapa (1577-1684)

Al morir Rodrigo Gil de Hontañón en 1577, son varios los arquitectos que trabajan en la catedral, pero a estos solo les queda el recurso de tener que continuar las

trazas realizadas dejando poco margen para la innovación edilicia. Arquitectos que trabajan en la catedral serán:

Rodrigo del Solar (1590-1606), Pedro de Brizuela (1607-1632). Finalmente en 1686 Francisco Viadero culmina la cúpula del crucero y se dan por terminadas las obras

en la catedral.

Características

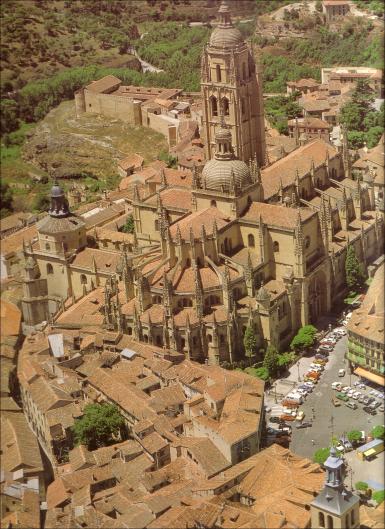

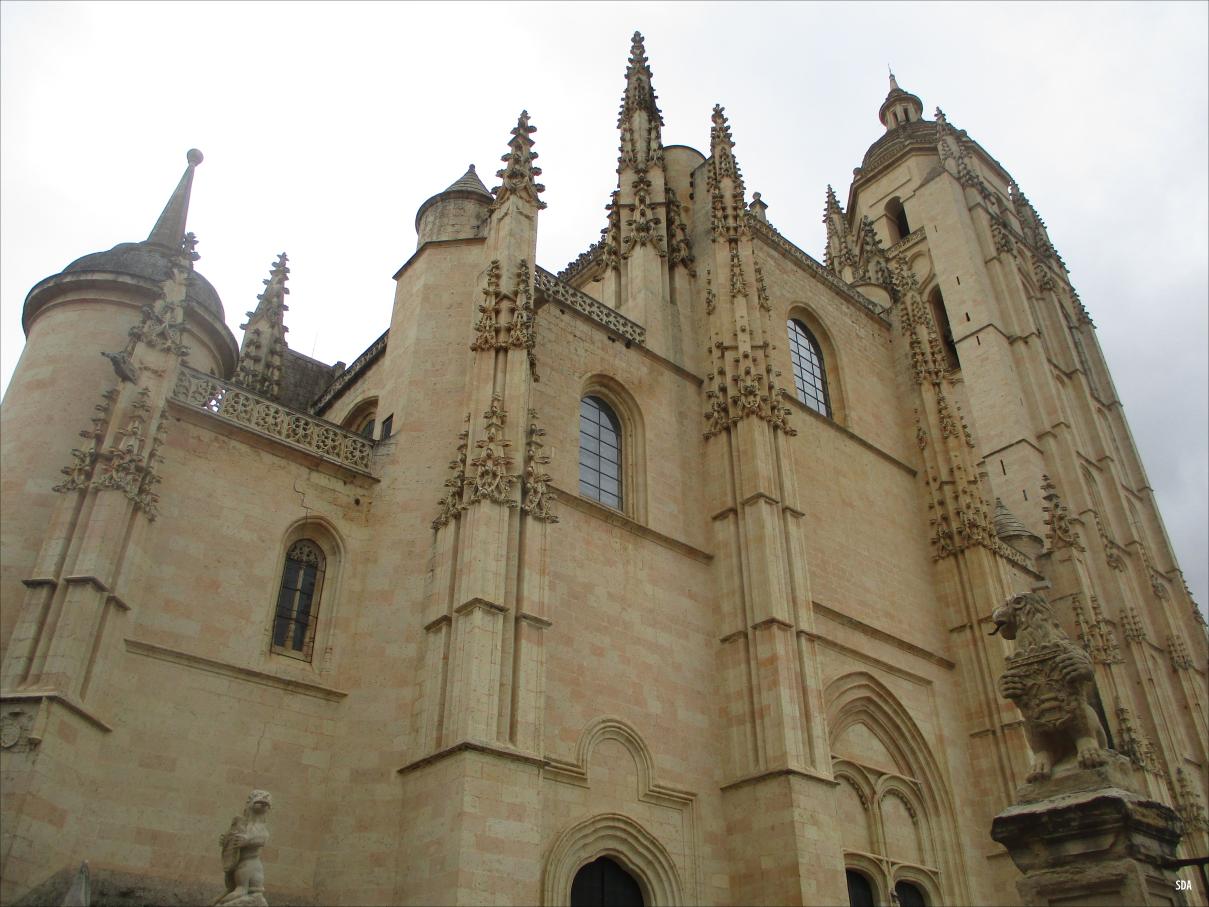

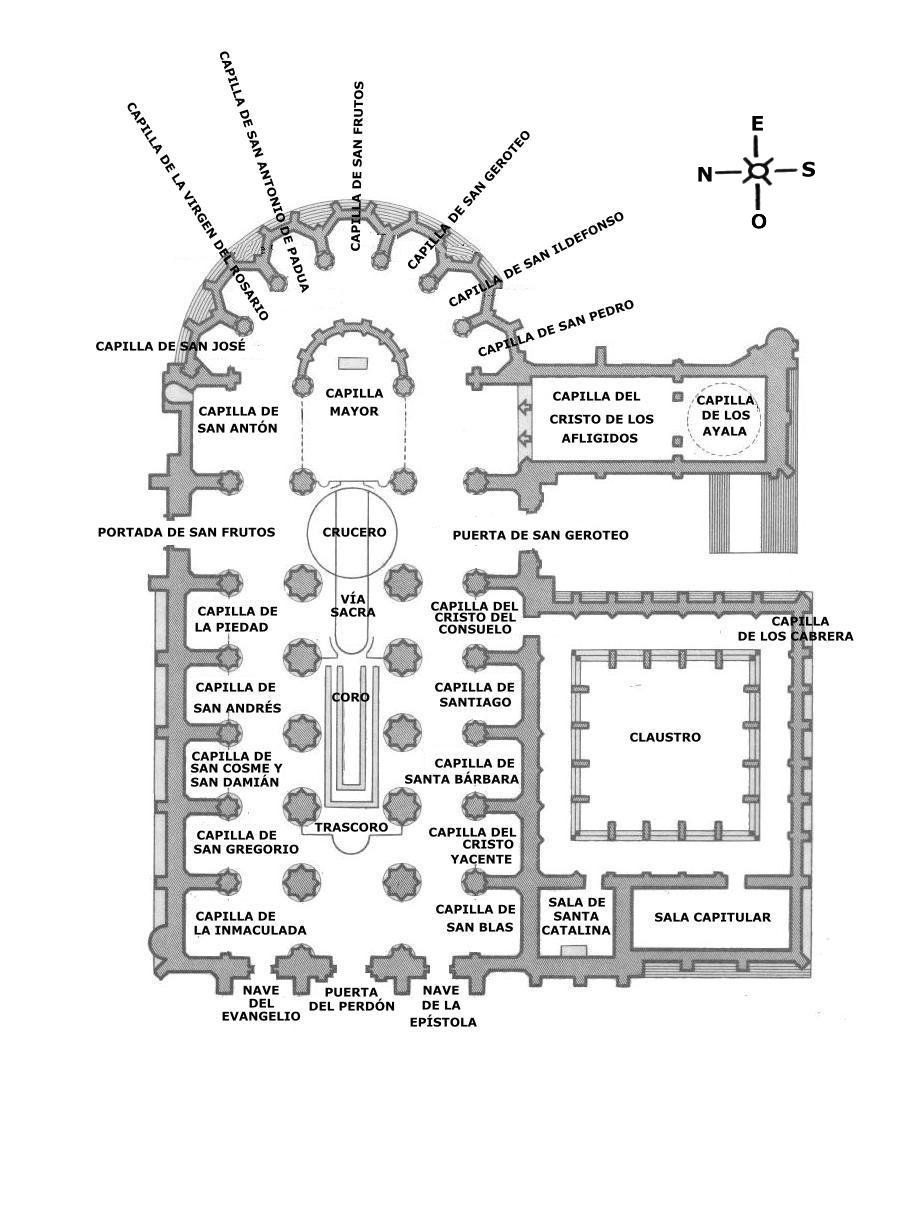

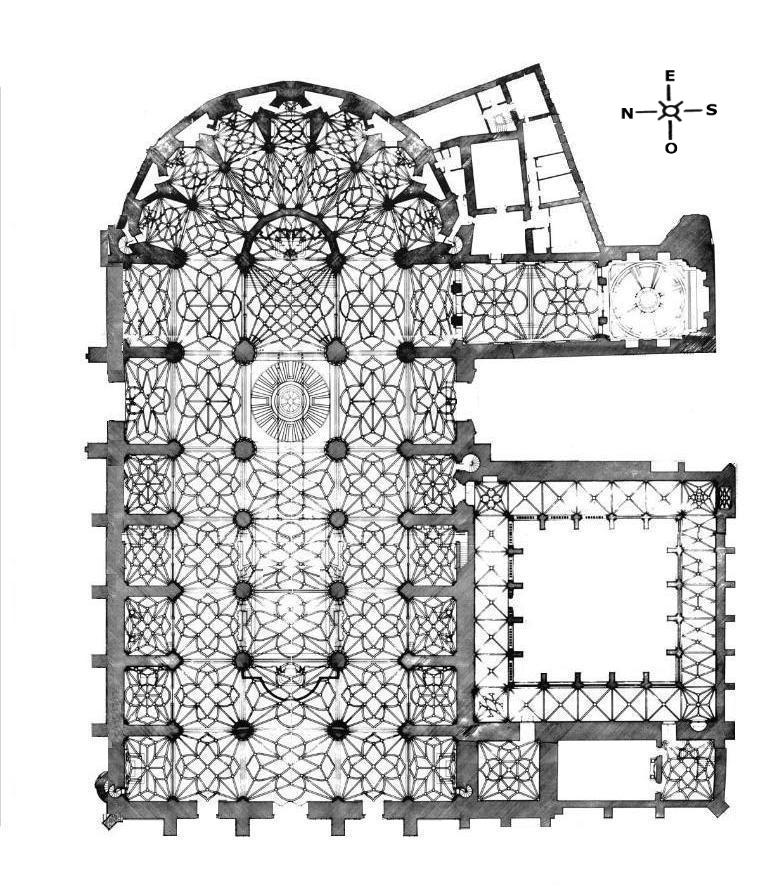

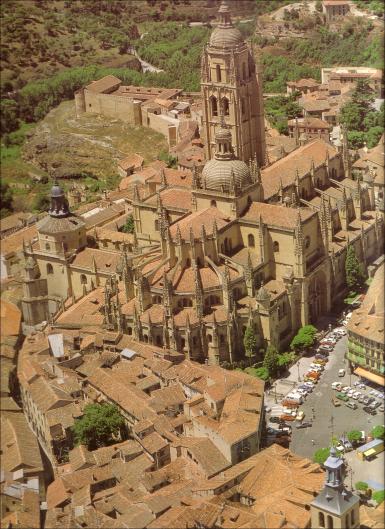

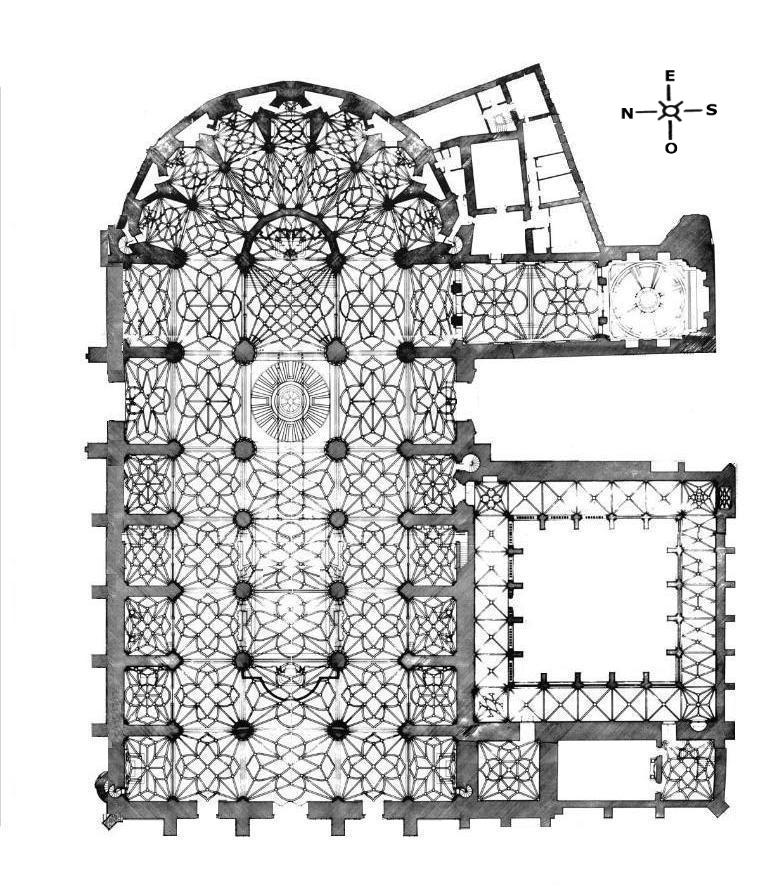

La catedral de Segovia con planta de cruz latina, se compone de tres naves, capillas

laterales, nave transepto con crucero, cabecera con girola y capillas radiales además de la torre campanario y el claustro.

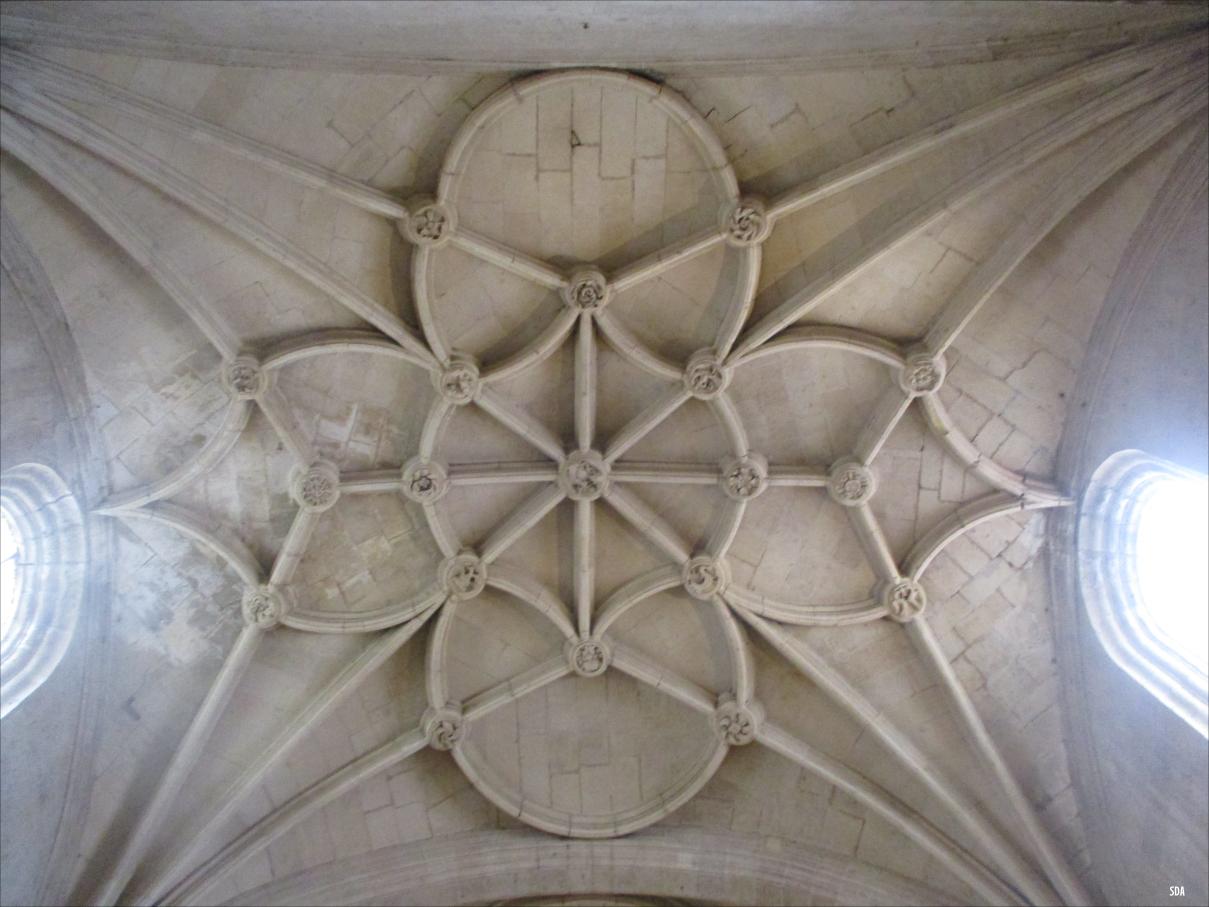

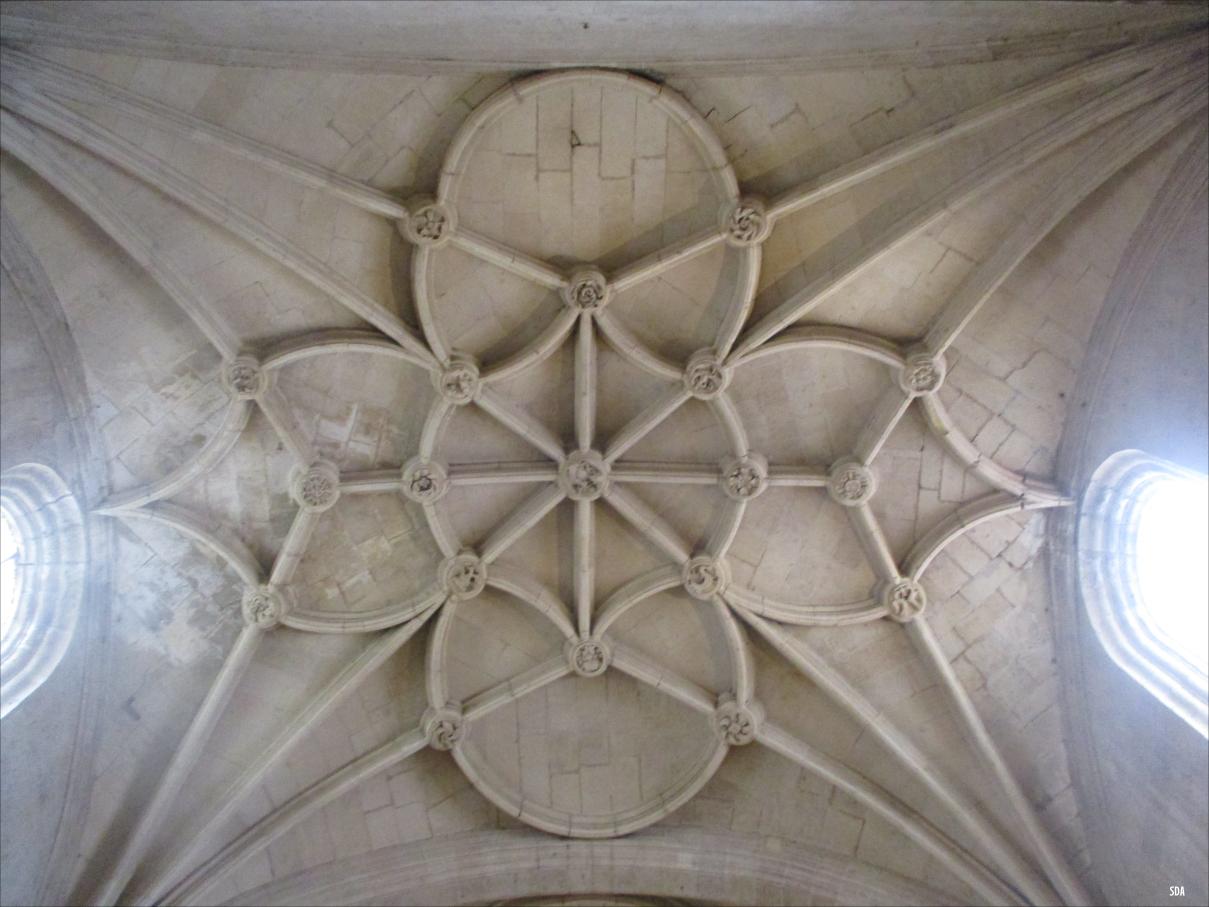

Las cubiertas se cierran con bóvedas de crucería nervadas con terceletes, algunas de ellas bastantes complicadas.

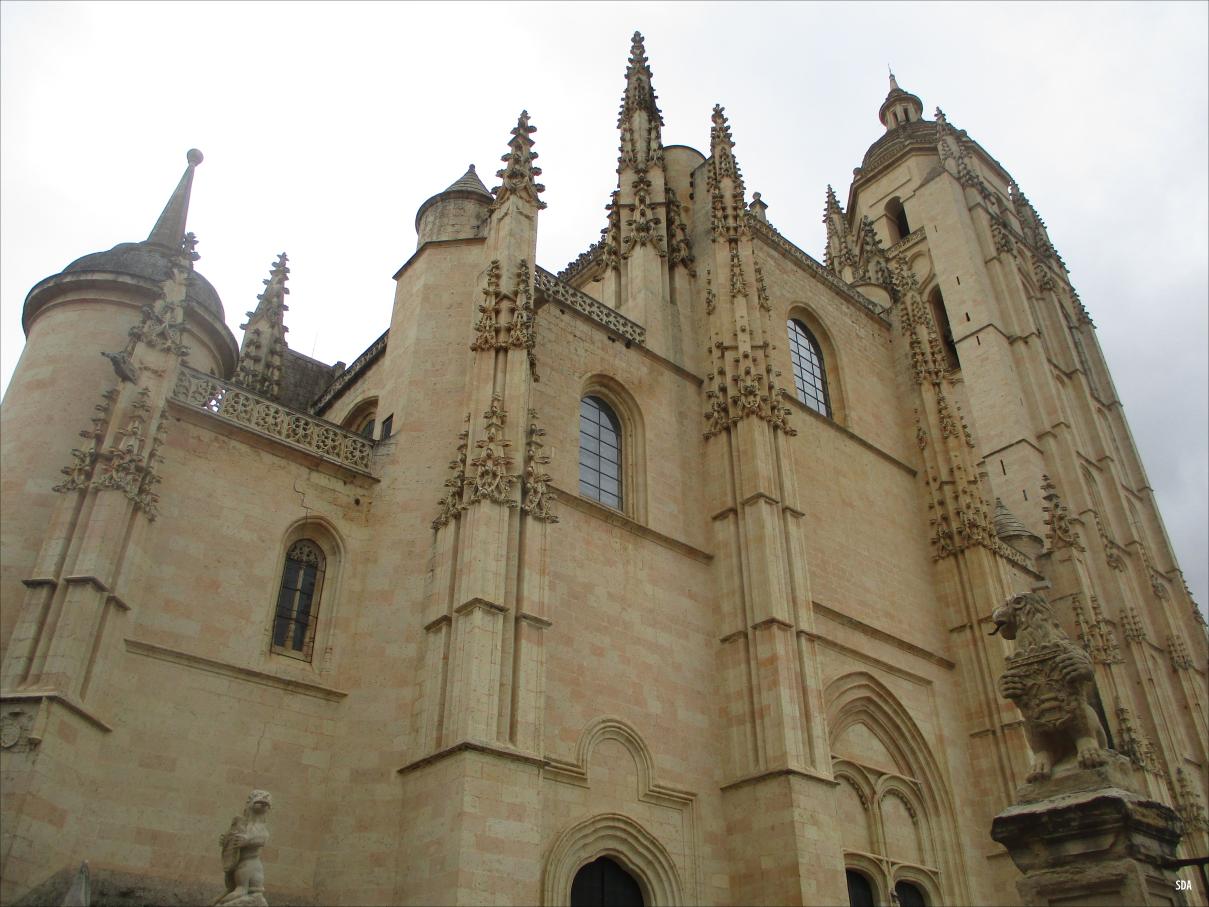

Al exterior la girola se cubre con gran cantidad de

pináculos y adornos de tracería gótica.

La catedral de Segovia con planta de cruz latina, se compone de tres naves, capillas

laterales, nave transepto con crucero, cabecera con girola y capillas radiales además de la torre campanario y el claustro.

Las cubiertas se cierran con bóvedas de crucería nervadas con terceletes, algunas de ellas bastantes complicadas.

Al exterior la girola se cubre con gran cantidad de

pináculos y adornos de tracería gótica.

La catedral está construida en piedra caliza, y a título

de curiosidad indicaremos que la cabecera se sitúa sobre parte de lo que era el barrio judío de la época.

La girola dispone de siete capillas absidiales y las naves laterales un total de doce capillas, seis a cada lado.

Las medidas de la catedral son: 33 metros de altura, 50 metros de ancho y 105 metros de

longitud. Dispone de tres puertas, la del Perdón situada en el oeste,

la de San Frutos en el norte y la de San Geroteo al sur.

Torre campanario

De planta cuadrada, tenía 108 metros de altura y en su momento fue la más alta de

España, estaba construida toda ella en estilo

gótico y terminaba en un chapitel piramidal realizado en madera de caoba traída de America y forrado con láminas de plomo.

El 18 de septiembre de 1614 un rayo cayó en la torre y este remate quedó destruido.

Los arquitectos Pedro de Brizuela y Juan de Mugaguren colocaron en su lugar una cúpula de estilo herreriano con cupulin (muy parecida a la existente en el

crucero) rebajando su altura hasta dejarla en los actuales 88 metros.

Torre campanario

De planta cuadrada, tenía 108 metros de altura y en su momento fue la más alta de

España, estaba construida toda ella en estilo

gótico y terminaba en un chapitel piramidal realizado en madera de caoba traída de America y forrado con láminas de plomo.

El 18 de septiembre de 1614 un rayo cayó en la torre y este remate quedó destruido.

Los arquitectos Pedro de Brizuela y Juan de Mugaguren colocaron en su lugar una cúpula de estilo herreriano con cupulin (muy parecida a la existente en el

crucero) rebajando su altura hasta dejarla en los actuales 88 metros.

En el segundo piso se encuentra la casa del campanero, donde residía este trabajador junto con toda su familia. La catedral tuvo campanero hasta mediados del siglo XX.

Con comunicación con la casa del campanero se encuentra la sala del reloj, donde se ubicaba el mecanismo que ponía en funcionamiento el reloj de la torre. La subida a la terraza

de la torre se realiza por una escalera de caracol de 308 escalones, hasta la sala de campanas reducimos hasta 190 escalones.

Puerta de Santa María o puerta del Perdón

En su fachada principal orientada al oeste, encontramos la puerta del Perdón o de santa María.

Esta puerta se halla flanqueada por otras

dos puertas laterales menores. Al exterior

encontramos un gran

patio cerrado al exterior por una verja que corre entre pilares coronados

por pináculos, o leones tenantes con escudos, con las armas de los reyes (España, la ciudad y el cabildo).

En su fachada, de gran sencillez, encontramos las dos puertas laterales con arcos

trilobulados. La portada central dispone en su parteluz una

imagen en piedra sobre una peana y bajo un dosel, de la Virgen María, procedente de la antigua catedral.

En la misma posición pero en el interior de la catedral, y esta de madera policromada,

también otra Virgen sobre peana y dosel, obra de Sebastián de Almonacid (siglo XV).

Puerta de san Geroteo

La puerta de san Geroteo (legendario primer obispo de la diócesis de Segovia) se encuentra en el brazo

sur del crucero. Guarda ciertas similitudes con la del Perdón.

Puerta de san Geroteo

La puerta de san Geroteo (legendario primer obispo de la diócesis de Segovia) se encuentra en el brazo

sur del crucero. Guarda ciertas similitudes con la del Perdón.

A la portada se accede por una empinada escalinata que sirve para salvar el desnivel de la calle.

De finales del siglo XVIII, tiene una escultura de san Geroteo obra de Manuel Adeba Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791).

El conjunto de estilo neoclásico es de una gran sencillez.

Puerta de san Frutos

Es del siglo XVII y esta dedicada a san Frutos patrón de la diócesis y cotitular de la catedral.

El santo nació en el año 642 en esta ciudad. Es la puerta de entrada habitual a la catedral.

La puerta de san Frutos ocupa el brazo norte del crucero y desemboca a la plaza

Mayor de Segovia.

Puerta de san Frutos

Es del siglo XVII y esta dedicada a san Frutos patrón de la diócesis y cotitular de la catedral.

El santo nació en el año 642 en esta ciudad. Es la puerta de entrada habitual a la catedral.

La puerta de san Frutos ocupa el brazo norte del crucero y desemboca a la plaza

Mayor de Segovia.

Fue iniciada en 1579 por Martín Ruíz de Chertudi pero en 1589 es cesado en su trabajo, dejándola sin terminar.

En 1611 retoma las obras con un nuevo diseño Pedro de Brizuela (* Segovia 1575 † Segovia 08-07-1632), obras que se darán por terminadas en 1633

a cargo de Pedro Monasterio.

La puerta se compone dos cuerpos, en el inferior cuatro columnas dóricas y en el

superior dos corintias. En el segundo cuerpo una pareja de frontones triangulares, en uno de ellos con una escultura de san Frutos diseñada por Felipe de Aragón y

labrada por el escultor Nicolás González. Todo el conjunto de la portada se cobija bajo la protección de un gran arco apuntado.

En el primer cuerpo flanqueándo la puerta dos hornacinas vacías que deberían haber alojado sendas tallas de san Valentín y santa Engracia (hermanos de san Frutos).

Por la puerta de san Frutos, se accede al interior de la catedral y desde este lugar girando a la derecha podemos comenzar nuestro recorrido interior.

Capilla de La Piedad o del Santo Entierro

Fue adquirida en 1551 por Juan Rodríguez, canónigo fabriquero, encargado del seguimiento de las obras en la catedral.

La reja es la que cerraba la capilla mayor de la antigua catedral, fue forjada por el rejero fray Francisco de Salamanca en 1506.

Capilla de La Piedad o del Santo Entierro

Fue adquirida en 1551 por Juan Rodríguez, canónigo fabriquero, encargado del seguimiento de las obras en la catedral.

La reja es la que cerraba la capilla mayor de la antigua catedral, fue forjada por el rejero fray Francisco de Salamanca en 1506.

En la capilla encontramos el retablo de La Piedad, obra de Juan de Juni (* Joigny, Francia 1506 † Valladolid 10-04-1577),

(también conocido como del Santo Entierro) fechado en 1571 y de madera

policromada. Las figuras centrales en altorrelieve son de un tamaño un poco mayor que el natural y son de un gran

realismo. La Virgen sostiene a su hijo muerto, cuya cabeza reposa en José de Arimatea.

A su alrededor María Salomé, María Magdalena, Nicodemo y San Juan. Flanqueando el conjunto entre las columnas dos soldados en actitudes gesticulantes.

En lo alto del retablo la figura de Dios Padre y en los extremos unos angelillos sostienen los elementos de la Pasión. Sobre Dios Padre se puede leer la cartela

con la fecha de construcción del retablo.

Con anterioridad y antes de su traslado, en la capilla se guardaba el tríptico del Descendimiento, obra

maestra del flamenco, pero de origen lombardo, Ambrosius Benson, realizado hacia 1532-1536. En el mismo se puede ver en su panel central, el

descendimiento de Jesús de la Cruz y en los paneles laterales a san Miguel (a la izquierda) y san Antonio de Padua (a la derecha). En el reverso del tríptico con la puertas

cerradas una Anunciación en grisalla, en una de las puertas el arcángel Gabriel y en la otra puerta, la Virgen María.

El tríptico procede de la antigua parroquia de san Miguel. Está realizado al óleo sobre madera de roble.

En la actualidad el tríptico se encuentra depositado en el museo de la catedral (sala pintura bajo claustro) donde ocupa

un puesto estelar.

Capilla de San Andrés

Fundada a iniciativa del canónigo y tesorero de la catedral Andrés de Madrigal en 1620. Se cubre por una bóveda de crucería estrellada.

El retablo es obra del segoviano Pedro de Brizuela (* Segovia 1575 † Segovia 08-07-1632), de 1621, con esculturas de Juan de Imberto y

Felipe de Aragón. El retablo fue terminado en 1623 pero el dorado del mismo aún se retrasó hasta 1703.

Capilla de San Andrés

Fundada a iniciativa del canónigo y tesorero de la catedral Andrés de Madrigal en 1620. Se cubre por una bóveda de crucería estrellada.

El retablo es obra del segoviano Pedro de Brizuela (* Segovia 1575 † Segovia 08-07-1632), de 1621, con esculturas de Juan de Imberto y

Felipe de Aragón. El retablo fue terminado en 1623 pero el dorado del mismo aún se retrasó hasta 1703.

En el cuerpo inferior, la figura central de san Andrés, flanqueado por san Pedro y san Pablo y en un segundo nivel y de menor tamaño: san Juan y san Lucas.

En el cuerpo superior, el martirio de san Andrés, flanqueado por san Ildefonso de Toledo y por san Antonio de Padua, en segundo nivel a menor tamaño: san Marcos y san Mateo.

En el ático Cristo en la cruz con la Virgen y san Juan.

Las esculturas son de la mano de Juan de Imberto, a excepción de las dos imágenes de san Andrés y del Calvario que lo son de Felipe de Aragón. .

La reja fue trazada por Pedro de Brizuela y concluida en 1632 por los hermanos Sánchez de Salamanca, sustituyendo a otra anterior.

Capilla de San Cosme y San Damián

Fue su patrono el racionero de la catedral

Damián Alonso Berrocal († 1603) cuyo escudo puede verse en distintos lugares de la capilla. Con anterioridad esta capilla era conocida como del Crucifijo.

La capilla realizada en el siglo XVI tiene

planta rectangular, se cubre con una bóveda de crucería estrellada con nervios y plementería dorada. San Cosme y san Damián son conocidos como los santos médicos (siglo III).

La reja que la cierra es obra barroca de Antonio Elorza (* 1680 † 1734) trazada en 1733, pero terminada en 1738

por su yerno Gregorio de Aguirre (* 1709 † 1774), debido a la pronta muerte de su suegro.

Capilla de San Cosme y San Damián

Fue su patrono el racionero de la catedral

Damián Alonso Berrocal († 1603) cuyo escudo puede verse en distintos lugares de la capilla. Con anterioridad esta capilla era conocida como del Crucifijo.

La capilla realizada en el siglo XVI tiene

planta rectangular, se cubre con una bóveda de crucería estrellada con nervios y plementería dorada. San Cosme y san Damián son conocidos como los santos médicos (siglo III).

La reja que la cierra es obra barroca de Antonio Elorza (* 1680 † 1734) trazada en 1733, pero terminada en 1738

por su yerno Gregorio de Aguirre (* 1709 † 1774), debido a la pronta muerte de su suegro.

El retablo realizado en 1629 es obra del retablista segoviano Domingo Fernández. Está formado por

tres cuerpos: en el inferior, en el nicho central, san Cosme y san Damián, obra del taller de Gregorio Fernández (* Sarría, Lugo 1576 † Valladolid 22-01-1636). Flanquean a los

santos, dos lienzos de

san Pedro y san Pablo. En el nicho central del segundo piso, escultura de la Inmaculada Concepción, también del taller de Gregorio Fernández. La flanquean dos

lienzos de dos obispos. En el ático o tercer piso lienzo de la Piedad.

En el banco donde se apoya el retablo, diversas escenas que representan el martirio de los santos titulares y un milagro atribuido a su intercesión.

Capilla de San Gregorio

Fueron sus patronos Alonso Nieto (familiar del Santo Oficio de la Inquisición) y su mujer Ana Martínez, que la compraron en 1623 como lugar de enterramiento.

Reja de estilo barroco realizada en 1716 por Antonio Elorza con escudos de los patronos.

Capilla de San Gregorio

Fueron sus patronos Alonso Nieto (familiar del Santo Oficio de la Inquisición) y su mujer Ana Martínez, que la compraron en 1623 como lugar de enterramiento.

Reja de estilo barroco realizada en 1716 por Antonio Elorza con escudos de los patronos.

Retablo barroco con columnas salomónicas de finales del siglo XVII de José Vallejo Vivanco o Juan de Ferraras, con tres calles y lienzos representando:

la misa de san Gregorio (en el centro), la imposición de la casulla a san Ildefonso (a la izquierda) y san Miguel Arcángel (a la derecha).

En el ático óleo sobre lienzo con la Anunciación. En el banco lienzos de santa Águeda, san Juan Bautista y santa Lucía.

Capilla de la Concepción

Construida entre 1527 y 1532 por los canteros Juan de Maza, Diego Cubillos y otro cantero del que solo conocemos que se llamaba o apellidaba Ribero.

Será en 1606 cuando la capilla se ponga bajo la intitulación de la

Inmaculada Concepción, en un momento en que este futuro dogma de la iglesia estaba en plena efervescencia.

La capilla se cubre por una bóveda nervada de crucería con terceletes, cuyos plementos fueron pintados por Juan del Río en 1622, con símbolos

marianos alusivos a la Virgen María (la media luna, el sol, la Jerusalén celeste, el cedro del Líbano etc.).

Capilla de la Concepción

Construida entre 1527 y 1532 por los canteros Juan de Maza, Diego Cubillos y otro cantero del que solo conocemos que se llamaba o apellidaba Ribero.

Será en 1606 cuando la capilla se ponga bajo la intitulación de la

Inmaculada Concepción, en un momento en que este futuro dogma de la iglesia estaba en plena efervescencia.

La capilla se cubre por una bóveda nervada de crucería con terceletes, cuyos plementos fueron pintados por Juan del Río en 1622, con símbolos

marianos alusivos a la Virgen María (la media luna, el sol, la Jerusalén celeste, el cedro del Líbano etc.).

La capilla fue adquirida en 1645 por Pedro Fernández de Miñano y Contreras († 1654) como panteón

familiar. La reja es de madera de caoba maciza traída de la isla de Cuba, es de las primeras maderas que se trajeron del Nuevo Mundo, a

bordo de la nave del almirante Miñano de Contreras. Fue realizada por Francisco Jiménez en 1647.

En el retablo mayor que preside la capilla, obra en madera dorada y policromada, se puede ver en el nicho central, una

imagen de la Inmaculada Concepción, tallada en 1621 por Antonio de Herrera Barnuevo († Madrid 1646).

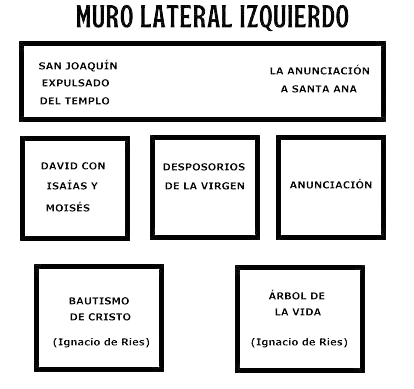

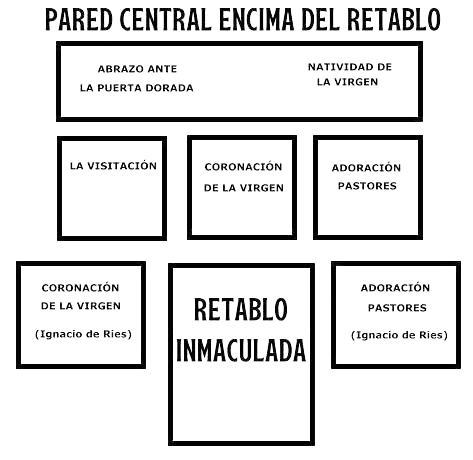

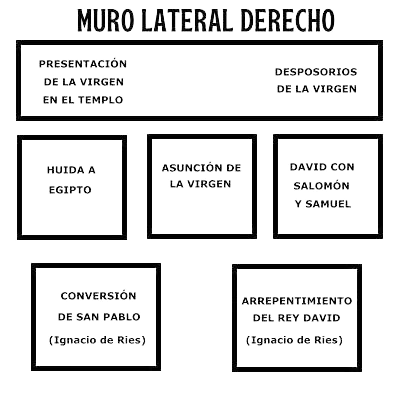

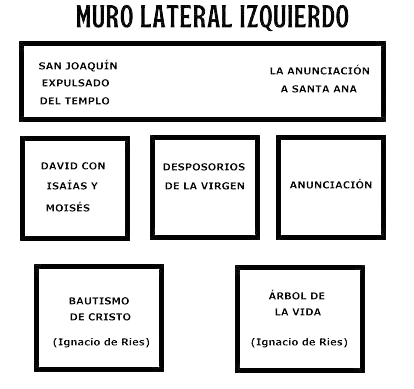

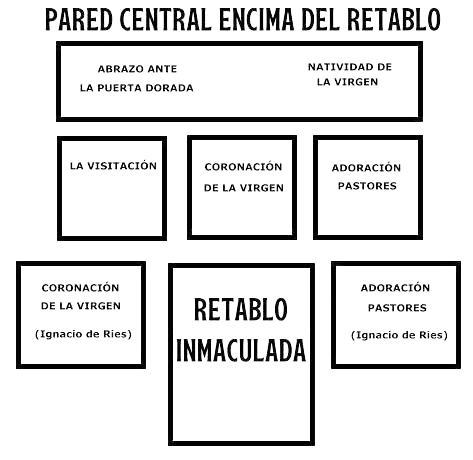

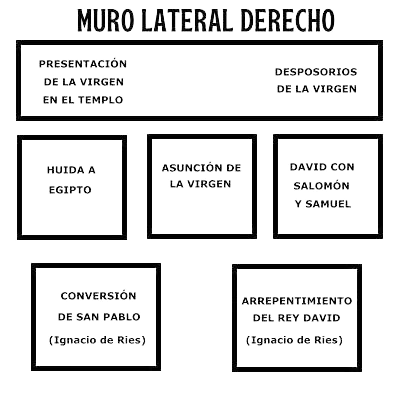

Los muros de la capilla se engalanan con toda una serie de lienzos y pinturas murales de diversa significación.

Un primer grupo fue un encargo de seis lienzos

realizado hacia 1653 por el comitente de la capilla, al pintor de origen flamenco pero afincado en Sevilla, Ignacio de Ries, discípulo de Zurbarán.

Llevan por título: el Bautismo de Cristo, el

Árbol de la vida, la Adoración de los pastores, la Conversión de san Pablo, el arrepentimiento del rey David y la Coronación de la Virgen.

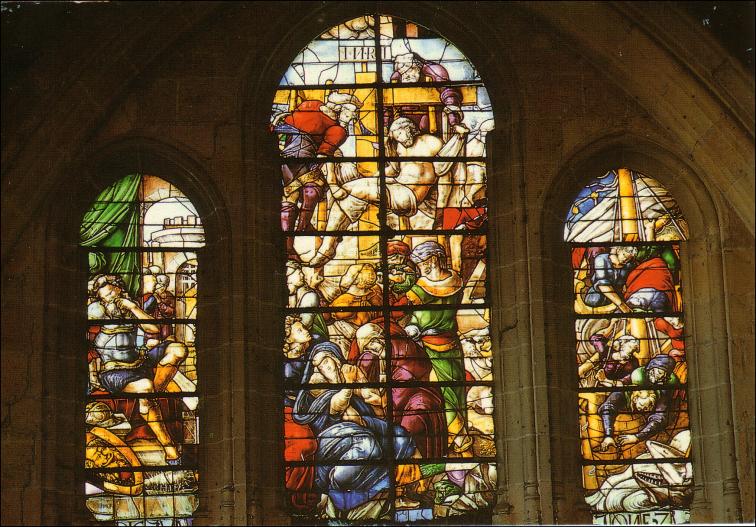

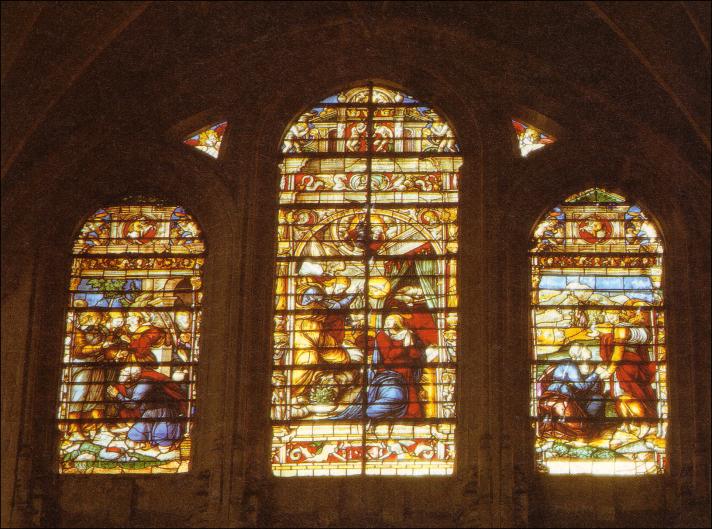

Un segundo grupo de pinturas formado por nueve lienzos, es un ciclo relativo a la Virgen, son de autor anónimo y fueron realizados entre 1622 y 1625.

Sus títulos: Isaías con el rey David y Moíses, los Desposorios de la Virgen, la Anunciación, la Visitación, la Coronación, la Asunción, la Huida a Egipto, la Adoración de los pastores y el

rey David con Salomón y el profeta Samuel.

Por último el tercer grupo está formado por un conjunto de tres pinturas murales al temple formando parejas y situados en los lunetos en lo alto de la capilla.

Son de autor anónimo y representan a: san Joaquín arrojado del templo y la Anunciación a santa Ana, una segunda pintura representa el Abrazo ante la puerta dorada y la Natividad

de la Virgen y el último fresco, la Presentación de la Virgen en el templo y los Desposorios de María.

El lienzo más curioso es el conocido como alegoría del árbol de la vida.

En este lienzo podemos ver como la muerte tala el árbol en cuya copa o parte superior un alegre grupo de personas disfruta de los

placeres de la vida (los pecados capitales) sin oir el sonido de la campana que anuncia la proximidad de la muerte y la llegada de Cristo. Un texto nos dice:

Mira que te has de morir, mira que no sabes cuando, mira que te mira Dios, mira que te está mirando.

Trascoro

El actual trascoro vino a sustituir a otro anterior que se encontraba en muy mal estado, por ello el cabildo de la catedral solicitó en 1782 al rey

Carlos III, le donase el trascoro

de mármoles que había en la capilla del palacio de Riofrío y que estaba sin uso. La solicitud fue aprobada por el rey. El retablo había sido realizado en 1758 por el escultor Hubert

Dumandré (* Trency, Francia 1701 † Madrid 1781), pero

era muy pequeño para las dimensiones de la catedral, por lo que hubo de ser ampliado por sus extremos.

El proyecto de asentamiento y ampliación fue encargado al arquitecto Juan de Villanueva (* Madrid 15-09-1739 † Madrid 22-08-1811) en 1783, proyecto

que sería respetado por sus sucesores: Ventura Rodríguez (* Ciempozuelos, Madrid 14-07-1717 † Madrid 26-08-1785)

y Juan de la Torre que se encargaría de la ejecución de la ampliación. Con continuos retrasos el coro fue terminado en 1789.

Trascoro

El actual trascoro vino a sustituir a otro anterior que se encontraba en muy mal estado, por ello el cabildo de la catedral solicitó en 1782 al rey

Carlos III, le donase el trascoro

de mármoles que había en la capilla del palacio de Riofrío y que estaba sin uso. La solicitud fue aprobada por el rey. El retablo había sido realizado en 1758 por el escultor Hubert

Dumandré (* Trency, Francia 1701 † Madrid 1781), pero

era muy pequeño para las dimensiones de la catedral, por lo que hubo de ser ampliado por sus extremos.

El proyecto de asentamiento y ampliación fue encargado al arquitecto Juan de Villanueva (* Madrid 15-09-1739 † Madrid 22-08-1811) en 1783, proyecto

que sería respetado por sus sucesores: Ventura Rodríguez (* Ciempozuelos, Madrid 14-07-1717 † Madrid 26-08-1785)

y Juan de la Torre que se encargaría de la ejecución de la ampliación. Con continuos retrasos el coro fue terminado en 1789.

Realizado en mármoles y bronce en estilo neoclásico el cuerpo central alberga una

urna de plata con las reliquias de diversos santos: san Frutos (cotitular de la catedral), santa Engracia y

san Valentín, (hermanos de san Frutos)

todos ellos ligados a la diócesis segoviana. La urna fue cincelada por Sebastián de Paredes en 1633. En la parte superior

esculturas de san Pedro y san Pablo en los extremos y

la Trinidad en el centro, con la paloma en bronce en la parte más alta, flanqueada por dos ángeles, obras de madera estucada

de Manuel Adeba Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791). En las alas laterales del cuerpo central, dos grandes esculturas de san Felipe y santa Isabel, que

guardan la memoria de los reyes

Felipe V e Isabel de Farnesio, padres del rey Carlos III, obras atribuibles al taller de Dumandré.

En las fachadas laterales del trascoro, en la parte recayente a las naves laterales, los muros

están estucados y en ellos encontramos en parejas de a dos, a los cuatro

evangelistas con sus respectivos símbolos: san Marcos con el león,

san Juan con el águila, san Lucas con el toro y san Mateo con el evangelio. Los costados laterales fueron realizados en 1792 por el artista local Juan de la Torre y las esculturas

de los evangelistas están atribuidas a Manuel Adeba Pacheco que las realizó a finales del siglo XVIII.

La reja que protege el conjunto está forjada por el rejero segoviano Félix Egido en 1793.

Capilla de San Blas

Primera capilla de la nave de la epístola a los pies.

Por esta capilla se accede a la torre campanario.

Capilla de San Blas

Primera capilla de la nave de la epístola a los pies.

Por esta capilla se accede a la torre campanario.

Preside la capilla un retablo barroco de finales del siglo XVII de autor anónimo.

En la hornacina central escultura de bulto redondo del santo titular, flanqueado a izquierda por un lienzo del papa san

Gregorio Magno y a la derecha el papa san

Gregorio VII. En el ático

lienzo con un milagro san Blas. Bajo la escultura central del santo, lienzo de santo Dominguito de Val, niño que según la leyenda fue crucificado por unos

judíos en el siglo XIII en la ciudad de Zaragoza. En el banco del retablo, en su centro lienzo del Ecce Homo, flanqueado a la izquierda por un óleo sobre lienzo de

santa Cecilia, obra atribuida al pintor Francisco Llamas y a la derecha el rey David tocando el arpa.

Reja plateresca del siglo XVI en cuyo cerrojo se puede ver el escudo de la familia Fonseca, señores de la villa de Coca en Segovia.

Ese escudo nos dice que la reja procede de la iglesia parroquial de Coca, y que fue trasladada a la catedral en el siglo XVIII.

Capilla del Cristo Yacente

También conocida como del Descendimiento o del Sepulcro.

Toma su nombre esta capilla por el famoso

Cristo yacente de Gregorio Fernández (* Sarría, Lugo 1576 † Valladolid 22-01-1636), obra maestra

de este genial imaginero, el cual procesiona el Viernes Santo.

Fue adquirida por el canónigo Cristóbal Bernaldo de Quirós en 1661 como capilla funeraria.

Capilla del Cristo Yacente

También conocida como del Descendimiento o del Sepulcro.

Toma su nombre esta capilla por el famoso

Cristo yacente de Gregorio Fernández (* Sarría, Lugo 1576 † Valladolid 22-01-1636), obra maestra

de este genial imaginero, el cual procesiona el Viernes Santo.

Fue adquirida por el canónigo Cristóbal Bernaldo de Quirós en 1661 como capilla funeraria.

El retablo es obra barroca de mediados del siglo XVII.

En el cuerpo central óleo sobre lienzo del Descendimiento y en el ático, lienzo del Calvario: Cristo crucificado, la Virgen, María Magdalena y san Juan, ambas obras del pintor

madrileño Francisco Camilo (* Madrid 1615 † Madrid 1673). Flanquean la escena del Calvario, dos tallas representando a san Pedro y san Pablo.

A los lados de la escena del Descendimiento, dos

ángeles, uno de ellos llevando la corona de espinas y el segundo con el paño de la Verónica.

En el centro de la capilla y en lugar preferente, imagen del Cristo Yacente del escultor Gregorio Fernández, obra realizada en madera policromada

entre 1631 y 1636. Es una de las obras maestras de Gregorio Fernández.

La capilla se cierra por una bóveda estrellada policromada con adornos florales, en la clave central el anagrama de la Virgen María.

Se cierra la capilla mediante una verja barroca obra del madrileño Lorenzo Hernández de Medina. En la reja está forjada la fecha de su construcción: año 1668, además de figurar el

escudo del fundador de la capilla.

Capilla de Santa Bárbara

El retablo que preside la capilla es de piedra policromada, es obra

atribuida a Pedro de Brizuela (* Segovia 1575 † Segovia 08-07-1632) de principios del siglo XVII. En su hornacina central encontramos la imagen en madera policromada de

la titular: santa Bárbara. En 1788 la piedra del retablo fue pintada imitando el mármol, adquiriendo entonces formas clasicistas.

Capilla de Santa Bárbara

El retablo que preside la capilla es de piedra policromada, es obra

atribuida a Pedro de Brizuela (* Segovia 1575 † Segovia 08-07-1632) de principios del siglo XVII. En su hornacina central encontramos la imagen en madera policromada de

la titular: santa Bárbara. En 1788 la piedra del retablo fue pintada imitando el mármol, adquiriendo entonces formas clasicistas.

En la capilla encontramos una pila bautismal gótica del siglo XV, tallada en alabastro y decorada con las

armas del rey de Castilla y León

Enrique IV, y las granadas (fruto) emblema propio de Enrique IV (agridulce es reinar).

Completa la decoración escultórica toda una serie de animales: leones, jabalíes, una serpiente y un ratón.

La pila bautismal procede de la antigua catedral románica.

En el muro lateral izquierdo, pequeño óleo sobre lienzo con la Adoración de los Magos, realizado en el siglo XVII por un autor anónimo, copia de un lienzo de Bartolomé

Carducho expuesto en el Alcázar.

La capilla se cubre por una bóveda de crucería en cuya clave central se puede leer: IHS.

Reja barroca forjada en 1741 por el vasco Gregorio de Aguirre (* 1709 † 1774) y dorada por el artista local Juan Sanz. Originalmente esta reja estuvo colocada en la capilla de

Nuestra Señora del Rosario.

Capilla de Santiago

Fue construida entre 1527 y 1532 en el lado de la epístola.

Fue su patrono Francisco Gutiérrez de Cuéllar († 10-11-1581) que la adquirió en 1575 como panteón propio y de su

esposa Tomé Bernardo de Quirós. Francisco Gutiérrez fue hombre cercano al rey Felipe II y caballero de la Orden de Santiago.

Su cuerpo y el de su esposa están enterrados en el suelo de la capilla frente al altar mayor. También se enterraron algunos miembros de la familia de Cuéllar.

El retablo es obra barroca de Pedro de Bolduque (* Medina de Rioseco, Valladolid 1545 † Medina de Rioseco 1595), del año 1580 y está dedicado en su totalidad al apóstol Santiago.

Consta de un banco en el cual se puede ver un relieve con el traslado el cuerpo del apóstol en un carro tirado por bueyes, además del rostro y las armas

del fundador de la capilla. En el primer piso, en la hornacina central, escultura del apóstol Santiago vestido de peregrino, obra en madera

de finales del siglo XVI del genovés Orazio Castellino, flanqueado por dos lienzos del segoviano Alonso de Herrera Villarreal († Segovia 14-10-1624) de hacia 1600 con

escenas relativas a la vida del santo (la vocación de Santiago a la izquierda y el martirio del santo a la derecha). En el cuerpo superior escultura de Santiago a caballo en su faceta

de Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo, obra atribuida a Pedro de Bolduque. En el ático Cristo con un cáliz y en los extremos san Juan y la Virgen.

Es discutible si el rostro de Francisco Gutiérrez de Cuéllar que figura en el banco es

un retrato fidedigno o no del fundador de la capilla, esta obra atribuida es al pintor Alonso Sánchez Coello (* Benifairó dels Valls, Valencia 1531 † Madrid 08-08-1588).

A la derecha del retablo una puerta nos permite el paso a una antigua cripta que fue trazada en 1589 por Rodrigo del Solar y

Juan de Gorgoza. En la actualidad la cripta está completamente vacía y solo se conservan en sus paredes restos de las pinturas murales que tuvo en su momento.

Es la única cripta que tiene la catedral de Segovia.

Completa el mobiliario de la capilla dos pequeños retablos: el primero dedicado a la Virgen de la Fuencisla, del siglo XVIII con lienzo central de la Virgen de la Fuencisla y

dos esculturas de las virtudes de la Esperanza y la Caridad en su parte alta. El segundo retablo es conocido como de Frumales, por proceder el retablo de esta población

segoviana. En el cuerpo central escena del Abrazo ante la Puerta Dorada entre san Joaquín y santa Ana (padres de la Virgen), en la parte alta Cristo en la Cruz y san Pedro

y san Pablo, y en banco lienzos de santa Lucía, santa Águeda y santa Apolonia. El retablo se atribuye al maestro de Valseca y fue realizado en el siglo XVI.

Completa el mobiliario de la capilla dos pequeños retablos: el primero dedicado a la Virgen de la Fuencisla, del siglo XVIII con lienzo central de la Virgen de la Fuencisla y

dos esculturas de las virtudes de la Esperanza y la Caridad en su parte alta. El segundo retablo es conocido como de Frumales, por proceder el retablo de esta población

segoviana. En el cuerpo central escena del Abrazo ante la Puerta Dorada entre san Joaquín y santa Ana (padres de la Virgen), en la parte alta Cristo en la Cruz y san Pedro

y san Pablo, y en banco lienzos de santa Lucía, santa Águeda y santa Apolonia. El retablo se atribuye al maestro de Valseca y fue realizado en el siglo XVI.

La capilla se cierra por una verja barroca obra de Juan de Salamanca realizada entre 1594 y 1599 y pintada por Juan del Río.

Se cubre la capilla con una bóveda nervada estrellada con terceletes completamente policromada de finales del siglo XVI o principios del XVII.

Capilla del Cristo del Consuelo

A través de esta capilla se tiene acceso al claustro y a las distintas dependencias museísticas de la catedral.

Se cubre con una bóveda estrellada decorada sus claves con motivos florales

y se cierra por una reja procedente del coro de la vieja catedral. Reja gótica de 1508 realizada por fray Francisco de Salamanca.

Capilla del Cristo del Consuelo

A través de esta capilla se tiene acceso al claustro y a las distintas dependencias museísticas de la catedral.

Se cubre con una bóveda estrellada decorada sus claves con motivos florales

y se cierra por una reja procedente del coro de la vieja catedral. Reja gótica de 1508 realizada por fray Francisco de Salamanca.

Preside la capilla un retablo barroco del siglo XVII en cuya hornacina central encontramos una talla de cartón-piedra de Cristo en la Cruz, imagen procedente del antiguo

colegio de los jesuitas de la ciudad que la trajeron del Nuevo Mundo.

En el banco un pequeño expositor contiene una imagen del crucificado, a ambos lados, dos lienzos de los jesuitas san Luis Gonzaga y san Estanislao de Kostka. En el cuerpo

central flanqueando la imagen de Cristo, cuatro lienzos, dos por lado y en dos niveles, en la calle de la derecha en el nivel inferior santa Catalina de Alejandría, en el nivel

superior san Antonio de Padua. En la calle de la izquierda san Francisco de Asís en el nivel inferior y san Juan Bautista en el superior. En el ático lienzo de san Joaquín con la

Virgen Niña.

En la capilla también encontramos dos sepulcros en alabastro

con efigies yacentes, el primero de principios del siglo XVII, del obispo segoviano

Raimundo de Losana (r. 1249 - 1259 / † Sevilla 1288) y el otro de finales del XVI del obispo

Diego de Covarrubias y Leyva (* Toledo 25-07-1512 † Madrid 27-09-1577 / r. 1564 - 1577 ) hijo del arquitecto Alonso de Covarrubias.

La puerta de acceso al claustro situada frente a la entrada a la capilla fue realizada por Juan Guas (* Bretaña, Francia 1430 † Toledo 1496) en el año 1483 por encargo

de la Reina Católica, por lo que también procede de la antigua catedral románica.

Se trata de una portada adscrita al gótico florido y compuesta de una doble

portada en piedra policromada, una que da al interior de la catedral y la otra recayente al claustro.

La puerta de acceso al claustro situada frente a la entrada a la capilla fue realizada por Juan Guas (* Bretaña, Francia 1430 † Toledo 1496) en el año 1483 por encargo

de la Reina Católica, por lo que también procede de la antigua catedral románica.

Se trata de una portada adscrita al gótico florido y compuesta de una doble

portada en piedra policromada, una que da al interior de la catedral y la otra recayente al claustro.

La portada interior está formada por un arco rebajado bajo un gran arco apuntado a modo de tímpano, en cuyo vértice se encuentra el escudo de los Reyes Católicos con

el águila de san Juan a gran tamaño.

Las esculturas que la integran son obra de Sebastián de Almonacid (* Almonacid de Toledo 1460 † 1526) de finales del siglo XV.

El arco-tímpano está presidida por la Virgen de la Piedad o Virgen de la Quinta Angustia. En las jambas cuatro imágenes policromadas de san Pedro, san Pablo, Santiago y san Juan

Bautista. En lo más alto las figuras de

san Bartolomé, san Juan, santo Tomás y san Andrés. Las arquivoltas del arco se adornan con dieciséis pequeñas imágenes de santos y ángeles bajo doseletes, estos últimos con

elementos de la Pasión.

La portada interior que mira al claustro, es similar en ornamentación a la anterior, pero

no esta policromada, es más, tiene una fuerte tonalidad blanquecina solo rota por algún pequeño detalle con policromía (las manos y las cabezas).

Tiene pequeños conjuntos escultóricos en las arquivoltas del arco que representan: la Visitación, la Huida a Egipto, Jesús en brazos de

Simeón en el templo y la Natividad. En las jambas una Anunciación, el ángel Gabriel en la jamba izquierda y la Virgen María en la derecha.

En la parte alta la Verónica en compañía de dos ángeles tenantes.

La portada interior que mira al claustro, es similar en ornamentación a la anterior, pero

no esta policromada, es más, tiene una fuerte tonalidad blanquecina solo rota por algún pequeño detalle con policromía (las manos y las cabezas).

Tiene pequeños conjuntos escultóricos en las arquivoltas del arco que representan: la Visitación, la Huida a Egipto, Jesús en brazos de

Simeón en el templo y la Natividad. En las jambas una Anunciación, el ángel Gabriel en la jamba izquierda y la Virgen María en la derecha.

En la parte alta la Verónica en compañía de dos ángeles tenantes.

Claustro y museo catedralicio

Situado en el lado sur de la catedral, es

obra de Juan Guas y procede de la desaparecida catedral. Se trata de una obra gótica flamígera de finales del

siglo XV el que destacan sus ventanales con tracerías caladas. Fue

una obra encargada por el obispo Juan Arias Dávila González (* Segovia ca. 1436 † Roma 1497 / obispo entre 1461 y 1497).

Fue trasladado piedra a piedra a esta catedral entre 1524 y 1529 por el maestro cantabro Juan Campero (el Viejo), quien desmontó y volvió a montar el claustro

y la portada de acceso con extraordinaria habilidad en su actual emplazamiento.

Claustro y museo catedralicio

Situado en el lado sur de la catedral, es

obra de Juan Guas y procede de la desaparecida catedral. Se trata de una obra gótica flamígera de finales del

siglo XV el que destacan sus ventanales con tracerías caladas. Fue

una obra encargada por el obispo Juan Arias Dávila González (* Segovia ca. 1436 † Roma 1497 / obispo entre 1461 y 1497).

Fue trasladado piedra a piedra a esta catedral entre 1524 y 1529 por el maestro cantabro Juan Campero (el Viejo), quien desmontó y volvió a montar el claustro

y la portada de acceso con extraordinaria habilidad en su actual emplazamiento.

Tiene una base cuadrada de 36 metros x 36,80 metros de lado y cinco tramos por panda. Las galerías tienen una

anchura de 5,25 metros y está construido todo en piedra de sillería. En el centro del patio

encontramos un pozo. Las galerías se cubren con bóvedas

de crucería simple en todas ellas, menos en la panda este, que es un poco más complicada, al disponer en sus claves de representaciones de la

Coronación de la Virgen, escudos del obispo Dávila (águila, castillo y cruz) y elementos de la Pasión de Cristo. En cada uno de sus tramos se abre un

vano con arquería apuntada y tracería calada en su parte superior.

En cada muro, en la parte recayente al patio, cinco ventanales de 3,55 metros de ancho y

altura proporcionada partidos por siete maineles o columnillas sobre un podium.

Sobre estas columnillas alternando dos a dos, forman arcos redondos que a su vez encierran

dos pequeños arcos con caireles. Sobre el espacio superior por encima de estos arcos

tracería calada con diversas combinaciones geométricas.

Junto a la puerta de entrada, tres laudas sepulcrales realizadas en granito: la central de 1620 corresponde al

arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón (* Rascafría, Madrid 1500 † Segovia 31-05-1577) "aquí yace Rodrigo Gil de Hontañón, maestro de la obra de

esta santa iglesia. Falleció el 31 de mayo de 1577. El qual asentó la primera piedra que aquí

puso el obispo don Diego de Ribera en 3 de junio de 1525 años. Dexó su hacienda para obras

pías". Las otras dos restantes corresponden a Francisco de Campo y Agüero en 1660 y la de la derecha a Francisco Viadero en 1688, ambos maestros

canteros de la catedral. Las laudas sepulcrales fueron traídas a este lugar desde el trascoro a finales del XVIII.

El claustro dispone de varias capillas situadas en las esquinas de las pandas:

Capilla de Luis Tello Maldonado

Situada junto a la puerta de entrada al claustro. Pequeña capilla de corte clásico, obra del

maestro Rodrigo del Solar que la abrió en el claustro como lugar de enterramiento del obispo Luis Tello

Maldonado (* Sevilla 1518 † Segovia 11-06-1581 / obispo entre 1580 y 1581).

En el nicho del muro se aloja el cenotafio del obispo junto con una imagen de la Virgen de la Merced, en compañía de dos mancebos en actitud orante.

Este conjunto procede del desaparecido convento de la Merced. La inscripción que vemos en el frontal del sepulcro dice:

Hic iacet Ludovicus Tello Maldonado, Episcopus Segoviensis, vir integerrimus, Religione, Pietate et litteris insigne. Obit 11 lunij anno 1581 aetatis suae 63.

Capilla de Luis Tello Maldonado

Situada junto a la puerta de entrada al claustro. Pequeña capilla de corte clásico, obra del

maestro Rodrigo del Solar que la abrió en el claustro como lugar de enterramiento del obispo Luis Tello

Maldonado (* Sevilla 1518 † Segovia 11-06-1581 / obispo entre 1580 y 1581).

En el nicho del muro se aloja el cenotafio del obispo junto con una imagen de la Virgen de la Merced, en compañía de dos mancebos en actitud orante.

Este conjunto procede del desaparecido convento de la Merced. La inscripción que vemos en el frontal del sepulcro dice:

Hic iacet Ludovicus Tello Maldonado, Episcopus Segoviensis, vir integerrimus, Religione, Pietate et litteris insigne. Obit 11 lunij anno 1581 aetatis suae 63.

Capilla de los Cabrera

Pequeña capilla abierta al claustro en su panda sur y mirando la puerta de entrada.

Construida en estilo gótico flamígero entre 1480 y 1490 por el maestro Juan Guas en la antigua catedral. Se cubre la capilla con una bóveda nervada de terceletes, con claves,

nervios y plementos policromados. En 1575 le fue concedida su patronazgo al

canónigo Fernando de Cabrera († 1576) como lugar de enterramiento. La portada se dispone en una doble arquería (carpanel y conopial) con toda una serie

de decoración de temática vegetal, conjunto completamente dorado y policromado. Preside la capilla un Cristo crucificado en madera policromada

y el enterramiento del canónigo.

Una inscripción dice: “Aquí está sepultado Hernando de Cabrera y Samaniego canónigo que fue de esta Santa Yglesia y jubilado, falleció a 13 de abril de 1576".

La verja es obra de Pablo Villoldo, mientras que el coronamiento de la misma es obra del rejero vallisoletano García Ruiz.

Capilla de los Cabrera

Pequeña capilla abierta al claustro en su panda sur y mirando la puerta de entrada.

Construida en estilo gótico flamígero entre 1480 y 1490 por el maestro Juan Guas en la antigua catedral. Se cubre la capilla con una bóveda nervada de terceletes, con claves,

nervios y plementos policromados. En 1575 le fue concedida su patronazgo al

canónigo Fernando de Cabrera († 1576) como lugar de enterramiento. La portada se dispone en una doble arquería (carpanel y conopial) con toda una serie

de decoración de temática vegetal, conjunto completamente dorado y policromado. Preside la capilla un Cristo crucificado en madera policromada

y el enterramiento del canónigo.

Una inscripción dice: “Aquí está sepultado Hernando de Cabrera y Samaniego canónigo que fue de esta Santa Yglesia y jubilado, falleció a 13 de abril de 1576".

La verja es obra de Pablo Villoldo, mientras que el coronamiento de la misma es obra del rejero vallisoletano García Ruiz.

Capilla del canónigo López Aguado

Esta capilla la mandó hacer el canónigo Íñigo López Aguado († 1529) en estilo plateresco, se encuentra junto a la puerta de entrada a la sala capitular.

La pequeña capilla se atribuye a la escuela o discípulos de Vasco de la Zarza.

Junto a la capilla y empotrada en el muro, urna con las cenizas de María del

Salto (la judía Esther) a quien salvó la Virgen de Fuencisla en un hecho milagroso. Según la leyenda Esther de religión judía, fue despeñada por su propia gente, al enterarse

que pretendía hacerse cristiana; mientras caía desde lo alto de la peña, se encomendó a la Virgen de la Fuencisla que intercedió para que la joven judía llegara al suelo sin daño.

A partir de ese momento Esther adoptó el nombre de María del Salto y dedicó su vida al servicio de la Virgen de la Fuencisla.

Capilla de santa Catalina

Ubicada en la planta baja de la torre campanario y con entrada desde el claustro.

Fue realizada por el maestro de obras Juan Rodríguez de Hontañón y en origen fue concebida como capilla funeraria.

Hoy forma parte del museo catedralicio con exposición de objetos litúrgicos y vestimentas

del infante Pedro, hijo del rey

Enrique II y que murió tempranamente en 22 de julio de 1366 en el Alcázar.

Capilla de santa Catalina

Ubicada en la planta baja de la torre campanario y con entrada desde el claustro.

Fue realizada por el maestro de obras Juan Rodríguez de Hontañón y en origen fue concebida como capilla funeraria.

Hoy forma parte del museo catedralicio con exposición de objetos litúrgicos y vestimentas

del infante Pedro, hijo del rey

Enrique II y que murió tempranamente en 22 de julio de 1366 en el Alcázar.

En el centro de la sala se encuentra el sepulcro del infante ilegítimo Pedro Enríquez que según la leyenda cayó desde una ventana del Alcázar mientras lo tenía en brazos su nodriza.

El niño que en el momento de su muerte era muy pequeño, no se corresponde con la figura yacente que vemos en el sepulcro, ya que este aparenta más edad.

Los restos del niño fueron trasladados en 25 de agosto de 1558 desde la vieja catedral hasta la actual. En ese momento se construyó este nuevo sepulcro en mármol policromado

y en su interior se introdujo un cofre con los restos del niño (solo se conservan tres huesos). En la reja que protege el sepulcro una leyenda dice: Aqvi iace el infante don Pedro

fijo del señor rei don Enrique segundo era MCCCCIIII. Está fechado en la era hispánica, que se corresponde con 1366 de nuestro calendario. De la muerte del niño hay dos

versiones, la que más reconocimiento tiene es la que nos cuenta que se le resbaló a su nodriza desde lo alto de una ventana, otra versión dice que fue empujado

ya que aunque por su condición de hijo ilegítimo tenía pocas posibilidades de reinar, su padre sentía especial predilección hacia su hijo.

En la sala se exhiben una serie de seis tapices flamencos del siglo XVII denominados Verduras y que recrean escenas palaciegas:

Damas y músicos, Paseos en el estanque, Encuentro en el jardín, Dama lavándose los pies, Paseo en falúa y Paseo bajo una sombrilla. También se conservan unos vestidos de

niño que fueron encontrados dentro del sepulcro del hijo del rey Enrique.

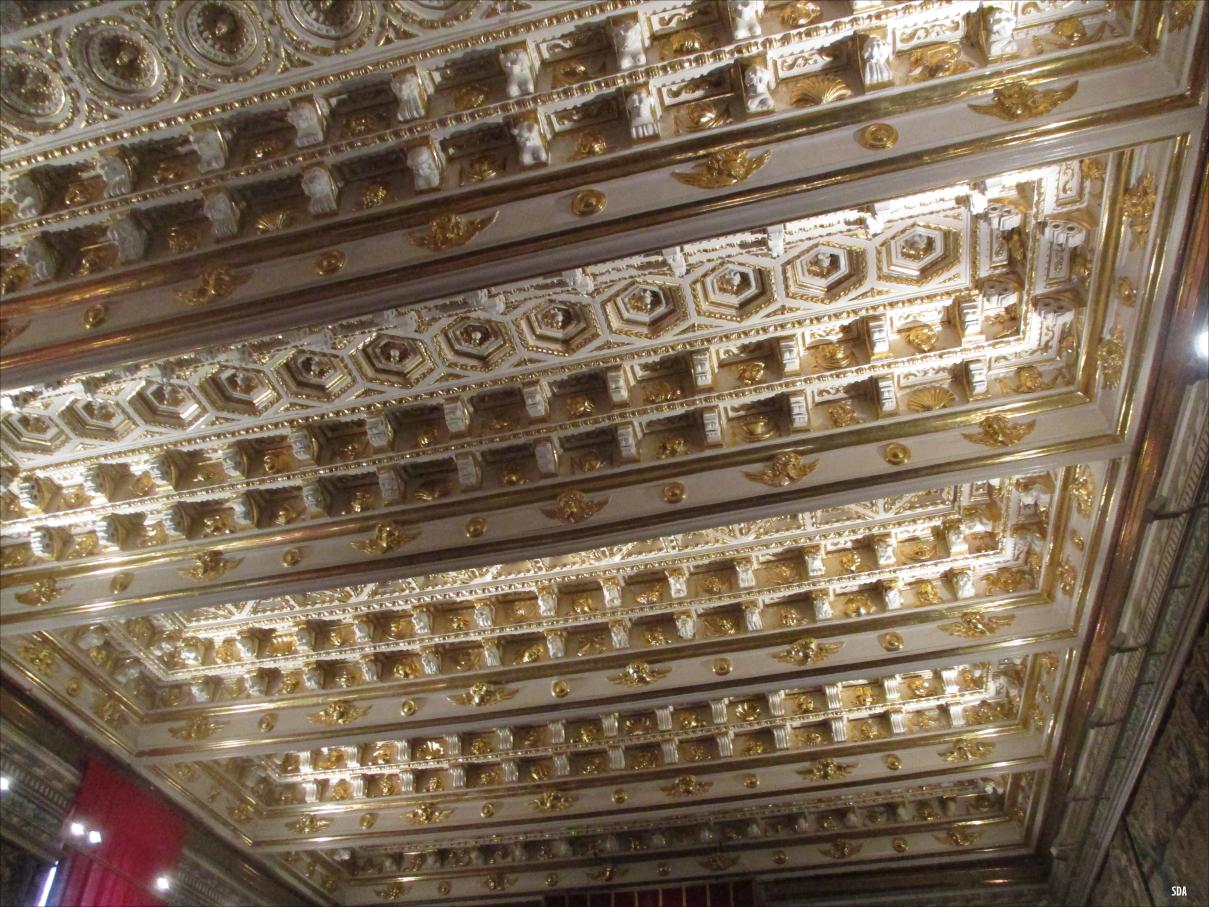

Sala Capitular

Obra realizada por el maestro García Cubillas (* Matienzo, Cantabria 1484 † Segovia 1559)

a mediados del siglo XVI. Tiene entrada desde el claustro y era la sala donde se reunía el cabildo para la toma

de decisiones importantes.

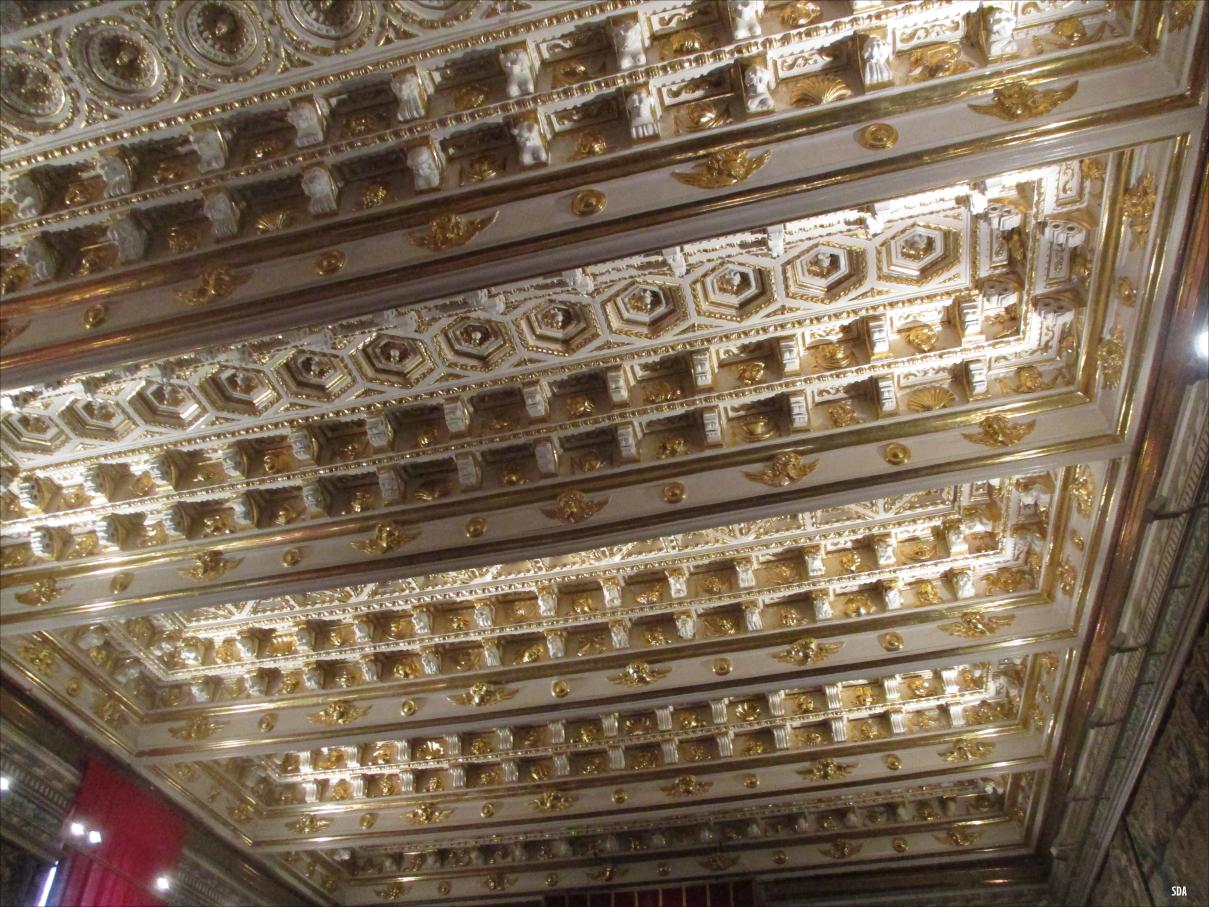

Se trata de una sala muy suntuosa, de la que destaca el artesonado de madera de finales del siglo XVI dorado con el

primer oro traído de América. Es obra del carpintero Francisco López.

Se cubren las paredes con una serie de once tapices relativas a la vida de Zenobia,

reina de Palmira. Son obra del taller de Geraert Peemans en Bruselas.

De entre todos ellos destaca el que lleva por nombre tapiz de la reina Zenobia.

Sala Capitular

Obra realizada por el maestro García Cubillas (* Matienzo, Cantabria 1484 † Segovia 1559)

a mediados del siglo XVI. Tiene entrada desde el claustro y era la sala donde se reunía el cabildo para la toma

de decisiones importantes.

Se trata de una sala muy suntuosa, de la que destaca el artesonado de madera de finales del siglo XVI dorado con el

primer oro traído de América. Es obra del carpintero Francisco López.

Se cubren las paredes con una serie de once tapices relativas a la vida de Zenobia,

reina de Palmira. Son obra del taller de Geraert Peemans en Bruselas.

De entre todos ellos destaca el que lleva por nombre tapiz de la reina Zenobia.

A los pies de la sala junto a la entrada encontramos el retablo de la Inmaculada, obra clasicista de hacia 1743 de José Ortega.

La imagen de la Virgen fue realizada en 1774 por el artista valenciano

José Esteve Bonet. Al fondo de la sala, encima de la silla del obispo, un Cristo en la cruz, tallado

por el escultor Juan de Solís (* Villahermosa, Ciudad Real 1577 † Madrid 1623).

El suelo de la sala es de mármol aunque en la actualidad está cubierto por una gran alfombra.

Sala de ornamentos y tapices

En origen esta sala se construyó para albergar la librería catedralicia, función que realizó hasta 1975 en que fue cerrada y los archivos trasladados a otro espacio.

Desde entonces permaneció vacía hasta su habilitación en 2017 como sala del museo. Construida a mediados del siglo XVI por el maestro García Cubillas, se

levanta sobre la sala capitular y se comunica por una

escalera terminada en 1555.

Sala de ornamentos y tapices

En origen esta sala se construyó para albergar la librería catedralicia, función que realizó hasta 1975 en que fue cerrada y los archivos trasladados a otro espacio.

Desde entonces permaneció vacía hasta su habilitación en 2017 como sala del museo. Construida a mediados del siglo XVI por el maestro García Cubillas, se

levanta sobre la sala capitular y se comunica por una

escalera terminada en 1555.

Además de ornamentos litúrgicos, la sala conserva una serie de siete tapices conocidos como Los Planetas, realizados en el siglo XVI en Bruselas por el taller

de Jakob o Josse Van Zeunen. Los tapices representan a distintos planetas según el conocimiento de la época y están personificados como humanos, los planetas son:

el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno.

Sala de Pintura bajo claustro

Alberga una colección de cuarenta y dos obras pictóricas flamencas y castellanas propiedad de la catedral. Toma el nombre esta sala por estar situada bajo el claustro, en

sustitución de la cimentación original que se ha podido eliminar. La pieza más importante es el Descendimiento del pintor Ambrosius Benson, cuya explicación ya la hemos

comentado al hablar de la capilla de La Piedad donde se ubicaba hasta el traslado al museo. Es la joya preciosa del museo.

Salimos del claustro por la misma puerta que hemos entrado y continuamos el recorrido por la nave lateral en dirección a la cabecera.

Capilla del Santísimo

La capilla es obra de 1562 de Rodrigo Gil de Hontañón, en

origen se levantó como sacristía de la catedral. La actual capilla la componen dos espacios, salas o capillas: la primera que se nos abre a nuestro paso es la capilla

del Cristo de la Agonía o antigua sacristía y al fondo la de los Ayala. Previo a la entrada, un pequeño vestíbulo unía la sacristía con el interior de la iglesia. Se ingresa

en la capilla por tres puertas, la central de medio punto y más grande que las dos adinteladas de los lados. En esta especie de vestíbulo encontramos en el muro lateral

un

Cristo crucificado junto a la Virgen y san Juan.

Capilla del Cristo de la Agonía Antigua sacristía, se alza con planta rectangular, tres naves de dos tramos y cubiertas de crucería con terceletes.

A la izquierda encontramos el retablo del

Cristo de la Agonía o Cristo de Lozoya, obra del siglo XVII del escultor

Manuel de Pereira (* Oporto, Portugal 1588 † Madrid 29-01-1683).

La capilla era propiedad de la familia segoviana de los marqueses de Lozoya quienes la donaron al cabildo a finales del siglo XIX. En 1897 se colocó la escultura, en un

retablo de cerámica, obra del ceramista Daniel Zuloaga Boneta (* Madrid 1852 † Segovia 27-12-1921). El altar se protege con una verja de

hierro, forjada por el herrero Ángel Pulido Legrand (* Madrid 1861 † Segovia 22-04-1921) recordando una estética renacentista.

Capilla del Cristo de la Agonía Antigua sacristía, se alza con planta rectangular, tres naves de dos tramos y cubiertas de crucería con terceletes.

A la izquierda encontramos el retablo del

Cristo de la Agonía o Cristo de Lozoya, obra del siglo XVII del escultor

Manuel de Pereira (* Oporto, Portugal 1588 † Madrid 29-01-1683).

La capilla era propiedad de la familia segoviana de los marqueses de Lozoya quienes la donaron al cabildo a finales del siglo XIX. En 1897 se colocó la escultura, en un

retablo de cerámica, obra del ceramista Daniel Zuloaga Boneta (* Madrid 1852 † Segovia 27-12-1921). El altar se protege con una verja de

hierro, forjada por el herrero Ángel Pulido Legrand (* Madrid 1861 † Segovia 22-04-1921) recordando una estética renacentista.

En el muro frontero al retablo del Cristo de la Agonía, encontramos otro retablo, conocido de san Nicolás,

barroco del siglo XVII y procedente de la antigua iglesia románica de san Nicolás y en el que se pueden

ver diversos lienzos de santos y santas de la iglesia. El retablo es obra de 1621 del retablista segoviano Gaspar de Aldaba, en su hornacina central podemos

encontrar una talla del Ecce-Homo.

Capilla de los Ayala Berganza

Unida a la capilla del Cristo de la Agonía en uno de sus extremos, se alza una segunda capilla, conocida como de los Ayala. Es sin duda una de las joyas de la catedral.

Su entrada se hace a través de un gran arco de medio punto, cerrado por

una reja metálica que ocupa toda el arco. A ambos lados del arco, dos puertas adinteladas sirven de comunicación entre las capillas, también cerradas por

rejas de forja dorada renacentista. Las tres son obra de 1762 del rejero Martín de Ciorraga forjadas en Vitoria.

La capilla toma su nombre por el apellido de la familia Ayala, cuatro de cuyos miembros reposan en cuatro sencillos sepulcros (cenotafios) realizados por

Gaspar de Villacorta: Antonio Ayala († 1687) promotor de la capilla, su hermano Juan de Ayala († 1631), su tío Diego Ayala († 1631) y otro tío Gaspar († 1658), todos

ellos canónigos que fueron de la catedral. Los sepulcros se cobijan en nichos abiertos en los muros laterales y en ellos podemos ver el escudo de armas de los Ayala.

Capilla de los Ayala Berganza

Unida a la capilla del Cristo de la Agonía en uno de sus extremos, se alza una segunda capilla, conocida como de los Ayala. Es sin duda una de las joyas de la catedral.

Su entrada se hace a través de un gran arco de medio punto, cerrado por

una reja metálica que ocupa toda el arco. A ambos lados del arco, dos puertas adinteladas sirven de comunicación entre las capillas, también cerradas por

rejas de forja dorada renacentista. Las tres son obra de 1762 del rejero Martín de Ciorraga forjadas en Vitoria.

La capilla toma su nombre por el apellido de la familia Ayala, cuatro de cuyos miembros reposan en cuatro sencillos sepulcros (cenotafios) realizados por

Gaspar de Villacorta: Antonio Ayala († 1687) promotor de la capilla, su hermano Juan de Ayala († 1631), su tío Diego Ayala († 1631) y otro tío Gaspar († 1658), todos

ellos canónigos que fueron de la catedral. Los sepulcros se cobijan en nichos abiertos en los muros laterales y en ellos podemos ver el escudo de armas de los Ayala.

En 1684 el canónigo Antonio de Ayala y Berganza (* San Juan de Puerto Rico ca. 1601 † 26-01-1687)

solicita al cabildo, un espacio para construir una capilla que pudiera servir como oratorio, relicario y panteón familiar. Le fue asignado un

espacio en la cabecera de la sacristía que todavía estaba por concluir, y en ese espacio levantó su capilla.

El arquitecto tracista de la misma fue José Vallejo Vivanco (* Igea, La Rioja 1639 † Segovia 07-03-1698) pero a su muerte se hizo cargo de las obras, Juan de Ferreras († 07-02-1711)

que modificó las trazas iniciales de Vallejo.

La capilla es una estancia cuadrada de doce metros de lado y otros doce de altura hasta la cornisa, que se decora con labor de filigrana: formas vegetales, quimeras, bustos, ángeles,

flores y grutescos. Destacan dos pequeñas cabecillas o bustos de san Pedro y san Pablo.

Esta decoración es obra de Mateo de Escobedo y de Andrés de Monasterio (* Güemes, Cantabria ca. 1650 † La Rioja después de 1710). Se

cierra la capilla con un cúpula de media naranja con barandilla interior,

ocho ventanales y linterna, conjunto que se apoya en cuatro pechinas. La cúpula y la linterna es diseño de José Benito de Churriguera.

Las pechinas se visten con cuatro santos segovianos en altorrelieve: san Frutos, san Valentín, santa Engracia y

san Geroteo.

La muerte de Antonio Ayala en 26 de mayo de 1687 paraliza las obras a la altura de la cornisa, pero vuelven a retomarse en 1699 de la mano de un nuevo

arquitecto: Juan de Setién Güemes (* Carriazo, Cantabria † 1703). Este, maestro de obras de la catedral de Salamanca y ya muy anciano,

respeta los planos de Churriguera, pero a su pronta muerte, le sustituye su sobrino Pantaleón del Pontón Setién, en 1720 se dan por finalizadas las obras

de la cúpula y de la capilla.

El retablo que preside la capilla fue diseñado en 1686 por José Benito de Churriguera Ocaña (* Madrid 21-03-1665 † Madrid 02-03-1725), ejecutado por

los artistas Juan de Ferreras y Bartolomé del Río (esculturas)

y dorado por los segovianos Santiago Casas y Lorenzo Villa en 1766. Se compone de banco, cuerpo principal formado por tres calles separadas por columnas y ático.

Entre dos grandes columnas salomónicas ricamente decoradas se encuentra el grandioso tabernáculo central.

En ambos extremos dos armarios abiertos sirven de contenedor de reliquias. En un segundo nivel bajo un dosel aparece la imagen del rey

Fernando III el Santo flanqueado por dos

arcángeles. En lo más alto el escudo policromado de la familia Ayala Berganza.

El tabernáculo central fue añadido en 1718 por Antonio Tomé y dorado en 1766 por Santiago Casas y Lorenzo Villa.

Alrededor de una esfera sobrevuelan entre rayos de luz, serafines y ángeles cantores que tañen instrumentos musicales. En la cúspide la

imagen de la Fe, que levanta un cáliz en la diestra y en la izquierda la cruz. En la base los cuatro evangelistas representados en sus formas simbólicas.

La esfera puede girar sobre su base y mostrar cuatro caras dependiendo de las fechas litúrgicas, así están representadas: la Anunciación, Pentecostés, la Pasión (Pascua)

y el Agnus Dei.

Capilla de san Pedro

La capilla de san Pedro es la primera capilla que encontramos en nuestro recorrido por la girola, en su lado de la epístola y si hemos salido de la capilla del

Santísimo Sacramento. En total son siete las capillas absidiales que encontramos en la cabecera de la catedral, más la de san Antonio que harían ocho, pero

está situada en la embocadura de la girola en su lado del evangelio.

Capilla de san Pedro

La capilla de san Pedro es la primera capilla que encontramos en nuestro recorrido por la girola, en su lado de la epístola y si hemos salido de la capilla del

Santísimo Sacramento. En total son siete las capillas absidiales que encontramos en la cabecera de la catedral, más la de san Antonio que harían ocho, pero

está situada en la embocadura de la girola en su lado del evangelio.

La intitulación a san Pedro, ya le viene desde la antigua catedral románica, cuando el escribano de cámara del rey

Enrique IV, Pedro de Segovia funda dicha capellanía en 1467.

Con la nueva catedral, la intitulación de san Pedro continúa en esta catedral, aunque no será hasta 1778 cuando la advocación pase a la girola abandonando su anterior

ubicación a la entrada del claustro. La capilla se cubre por una bóveda nervada de gran complejidad, con plementos policromados y dibujos con

símbolos papales. La reja que cierra la capilla es obra en madera del siglo XVIII. Con anterioridad y antes de su dedicación a san Pedro, la capilla era conocida como

del pozo por un brocal allí existente procedente del convento de clarisas.

La capilla conserva un retablo de 1585 del escultor Pedro de Bolduque con una escultura policromada del santo titular. El retablo se encuentra mutilado ya que las calles laterales

desaparecieron en el momento de su traslado a esta capilla. En el banco encontramos un relieve con la escena

de Quo Vadis atribuida al personaje de san Pedro.

En el nicho central encontramos del retablo dos figuras: a la izquierda Jesús atado a la columna, a la izquierda san Pedro en actitud de arrepentimiento por haberle negado tres veces.

El ático conserva un óleo sobre tabla del pintor Cristóbal de Velasco (* Toledo † Madrid 04-11-1617), con una representación de la crucifixión de san Pedro, obra

realizada hacia 1594-98.

En el muro lateral derecho, óleo sobre lienzo, copia anónima, de un original de Giovanni Battista Crespi que se encuentra en el Museo del Prado y que lleva por título:

San Carlos Borromeo ante Cristo muerto. A la izquierda otro lienzo atribuido a la escuela de Sánchez Coello que lleva por título: Las lágrimas de san Pedro.

En el suelo a los pies del retablo, sepultura del obispo Luis Gutiérrez

Martín (* Navalmanzano, Segovia 26-11-1931 † Colmenar Viejo, Madrid 22-06-2016 / obispo entre 1995 y 2007).

Capilla de san Ildefonso Segunda capilla de la girola.

Preside la capilla un retablo barroco del siglo XVIII de madera estucada realizado por Manuel Adeba Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791). En

el panel central un altorrelieve con la escena de la imposición de la casulla a san Ildefonso.

Capilla de san Ildefonso Segunda capilla de la girola.

Preside la capilla un retablo barroco del siglo XVIII de madera estucada realizado por Manuel Adeba Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791). En

el panel central un altorrelieve con la escena de la imposición de la casulla a san Ildefonso.

Acompañan al retablo en su capilla, dos vitrinas-expositores acristalados, uno de ellos con una escultura de madera policromada

de bulto redondo de Cristo Ecce-Homo, talla de la escuela catalana, adquirida

a principios del siglo XX para las procesiones de Semana Santa. En la otra vitrina encontramos una pequeña talla también del Ecce-Homo (siglo XVIII), dos cruces

procesionales y una imagen de la Virgen Dolorosa (siglo XVII).

La reja que cierra la capilla es obra en madera policromada realizada en el siglo XVIII.

Capilla de san Geroteo Tercera capilla de la girola.

La capilla fue costeada por el obispo Juan José Martínez Escalzo (* Sesma, Navarra 18-02-1704 † Segovia 06-12-1773 / obispo entre 1765 y 1773)

firme defensor de san Geroteo.

San Geroteo está considerado como el primer obispo de la diócesis de Segovia en el siglo I, es un personaje que actualmente se considera

apócrifo y del que no se tiene ninguna certeza de su

existencia. El obispo Martínez Escalzo solicitó en 1770 ser enterrado en la capilla de san Juan y que su advocación cambiara por la de san Geroteo.

Capilla de san Geroteo Tercera capilla de la girola.

La capilla fue costeada por el obispo Juan José Martínez Escalzo (* Sesma, Navarra 18-02-1704 † Segovia 06-12-1773 / obispo entre 1765 y 1773)

firme defensor de san Geroteo.

San Geroteo está considerado como el primer obispo de la diócesis de Segovia en el siglo I, es un personaje que actualmente se considera

apócrifo y del que no se tiene ninguna certeza de su

existencia. El obispo Martínez Escalzo solicitó en 1770 ser enterrado en la capilla de san Juan y que su advocación cambiara por la de san Geroteo.

El retablo es obra del retablista Juan Maurat y las esculturas que habitan en el retablo son de la mano de Manuel Adeba

Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791) que las realizó en 1771. En el nicho central escultura de

san Geroteo y flanqueándolo a la izquierda san Juan Bautista y a la derecha san

Vicente Ferrer. En el frontal del sagrario encontramos una pequeña pintura de

la Virgen con el Niño, de autor anónimo. En el suelo frente al retablo, lápida con el enterramiento del obispo

Martínez Escalzo († 1773). La reja de la capilla es obra de Gregorio de Aguirre (* 1709 † 1774), herrero de Elgoibar que la realizó en 1774. En

ella figura el escudo del obispo promotor.

Capilla de san Frutos Cuarta capilla de la girola, situada en el eje central de la misma.

Construida a mediados del siglo XVIII. Fue su promotor el obispo Domingo Valentín Guerra-Artega y Leiva (* Ariano Irpino, Italia 14-02-1660 † 29-05-1742 / obispo entre 1728 y 1742)

que no llegó a ver acabada la obra por fallecimiento, asi que fueron

sus herederos los marqueses de Guerra quienes se encargaron de las obras, solo que en este caso, la dedicación de la capilla se realizó en la girola.

Capilla de san Frutos Cuarta capilla de la girola, situada en el eje central de la misma.

Construida a mediados del siglo XVIII. Fue su promotor el obispo Domingo Valentín Guerra-Artega y Leiva (* Ariano Irpino, Italia 14-02-1660 † 29-05-1742 / obispo entre 1728 y 1742)

que no llegó a ver acabada la obra por fallecimiento, asi que fueron

sus herederos los marqueses de Guerra quienes se encargaron de las obras, solo que en este caso, la dedicación de la capilla se realizó en la girola.

En la misma se conservan tres retablos: el central dedicado a san Frutos y en los muros laterales el dedicado a su hermano san Valentín (derecha) y a su hermana santa Engracia

(izquierda). Los tres fueron realizados en 1747 por el escultor Domingo Martínez. El retablo principal dedicado a san Frutos, tiene en el sagrario del banco

una hornacina acristalada con una imagen de la

Inmaculada del siglo XVIII. En el cuerpo central, escultura de san Frutos, atribuida al abulense Antonio Martínez en 1586.

Lleva un báculo y un libro abierto en sus manos. Los otros dos retablos

tiene cada uno en su hornacina central una talla de san Valentín y santa Engracia.

En el ático de los retablos se puede ver el escudo de los Guerra herederos, de la capilla.

La reja que cierra la capilla es obra en hierro del mismo autor que los retablos, Domingo Martínez y en su coronamiento

encontramos el escudo de la familia Guerra.

Fuera de la capilla en el trasaltar podemos ver la lápida en mármol de consagración del templo, en honor a la Asunción de Nuestra Señora y a san Frutos.

El texto en latín nos dice que el templo fue consagrado en 16 de

julio de 1768, por el obispo Juan José Martínez Escalzo (* Sesma, Navarra 18-02-1704 † Segovia 06-12-1773 / obispo entre 1765 y 1773).

Capilla de san Antonio de Padua Quinta capilla de la girola.

Está presidida por un retablo conformado en banco, cuerpo principal de tres calles y ático, es

de autor desconocido, ya que fue una donación anónima realizada en 1782.

El retablo es de madera estucada imitando mármoles de diversos colores.

En la hornacina central imagen de san Antonio de Padua, y en las

hornacinas laterales, san Juan Nepomuceno y santa Teresa de Jesús. En el ático una gloria de ángeles y rayos,

y en el banco, lienzo de la Virgen con el Niño.

Capilla de san Antonio de Padua Quinta capilla de la girola.

Está presidida por un retablo conformado en banco, cuerpo principal de tres calles y ático, es

de autor desconocido, ya que fue una donación anónima realizada en 1782.

El retablo es de madera estucada imitando mármoles de diversos colores.

En la hornacina central imagen de san Antonio de Padua, y en las

hornacinas laterales, san Juan Nepomuceno y santa Teresa de Jesús. En el ático una gloria de ángeles y rayos,

y en el banco, lienzo de la Virgen con el Niño.

En los muros laterales cuelgan cuatro lienzos: Jesús y la samaritana, san Antonio rezando ante el Niño Jesús, un Ecce Homo y

santo Tomás de Aquino.

Capilla de Nuestra Señora del Rosario Sexta capilla de la girola.

La preside un sencillísimo retablo en el que se puede encontrar un óleo sobre lienzo de la

Virgen del Rosario realizado en 1789 por Ramón Bayeu Subías (* Zaragoza 02-12-1744 † Aranjuez, Madrid 01-03-1793), cuñado de Goya.

Las pinturas murales que decoran los muros también son de Bayeu, en el interior de círculos pinta ángeles que llevan flores y rosarios, motivos todos alegóricos a la

Virgen del Rosario. En la parte alta junto a las ventanas, dos escenas, la primera, la Virgen Niña leyendo, con san Joaquín y santa Ana y en un segundo mural, la Sagrada Familia junto a

santa Isabel y san Juanito (el Bautista).

Capilla de Nuestra Señora del Rosario Sexta capilla de la girola.

La preside un sencillísimo retablo en el que se puede encontrar un óleo sobre lienzo de la

Virgen del Rosario realizado en 1789 por Ramón Bayeu Subías (* Zaragoza 02-12-1744 † Aranjuez, Madrid 01-03-1793), cuñado de Goya.

Las pinturas murales que decoran los muros también son de Bayeu, en el interior de círculos pinta ángeles que llevan flores y rosarios, motivos todos alegóricos a la

Virgen del Rosario. En la parte alta junto a las ventanas, dos escenas, la primera, la Virgen Niña leyendo, con san Joaquín y santa Ana y en un segundo mural, la Sagrada Familia junto a

santa Isabel y san Juanito (el Bautista).

La capilla se cubre por bóvedas nervadas con terceletes y claves doradas, los plementos policromados.

En el suelo laudas sepulcrales de la venerable laica María Quintana († 1734) y de Francisco Benedicto Colodro († 1746).

La capilla se cierra por una reja neoclásica en bronce de Alfonso Rodríguez de 1795. El dibujo de la reja se conserva en el archivo catedralicio, de su observación se aprecia

claramente que la reja está incompleta pues le falta el remate y el escudo.

Capilla de san José Séptima capilla de la girola.

El retablo que la preside es de finales del siglo XVIII.

En la hornacina central imagen de san José con la vara florida y el Niño Jesús en brazos. En el ático tallas en madera estucada

de san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, ambos monjes

carmelitas defensores del culto a san José. Las imágenes se atribuyen al escultor Manuel Adeba Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791).

En el suelo enterramiento del obispo Julián Miranda Bistuer (* Tamarite de Litera, Huesca 30-11-1853 † Segovia 24-06-1913 / obispo entre 1904 y 1913).

La reja que cierra la capilla es obra en madera de la segunda mitad del siglo XVIII.

Capilla de san José Séptima capilla de la girola.

El retablo que la preside es de finales del siglo XVIII.

En la hornacina central imagen de san José con la vara florida y el Niño Jesús en brazos. En el ático tallas en madera estucada

de san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, ambos monjes

carmelitas defensores del culto a san José. Las imágenes se atribuyen al escultor Manuel Adeba Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791).

En el suelo enterramiento del obispo Julián Miranda Bistuer (* Tamarite de Litera, Huesca 30-11-1853 † Segovia 24-06-1913 / obispo entre 1904 y 1913).

La reja que cierra la capilla es obra en madera de la segunda mitad del siglo XVIII.

Capilla de san Antón (san Antonio Abad) Esta capilla se ubica en la embocadura de la girola en su lado del evangelio.

La capilla fue concedida en patronazgo al obispo Antonio Idiáquez Manrique (* Madrid ca. 1579 † Segovia 17-11-1615 / obispo entre 1613 y 1615)

como capilla funeraria.

Su interior conserva un retablo barroco realizado entre 1695 y 1697 por José Vallejo Vivanco (* Igea, La Rioja 1639 † Segovia 07-03-1698).

Consta de banco con las armas de los Idiáquez y los Manrique, cuerpo principal

con tres calles y ático iluminado por dos ventanas góticas en la parte superior del muro.

En el centro escultura del santo titular con el cerdo a sus pies, talla de Pedro del Valle realizada en 1706, en las calles laterales

dos lienzos del pintor Francisco Herranz con un

milagro de san Frutos: La cuchillada y un segundo lienzo con un milagro de san Antonio de Padua.

En el muro izquierdo encontramos adosado el

mausoleo funerario del obispo don Antonio Idiáquez Manrique, aunque el conjunto

es de fecha posterior a la muerte del prelado. El monumento iniciado en 1712 por Pedro del Valle, se concluyó en 1714, conserva las esculturas del obispo en posición frontal y

en actitud orante y dos pajes a ambos lados en un nivel más bajo, los pajes sujetan escudos con inscripciones.

La obra fue concluida por el José Galván que la concluyó a la muerte de Pedro del Valle.

La capilla de San Antón, está cerrada por una verja barroca del siglo XVIII de

Antonio Elorza, concluida por Gaspar de Aguirre en 1729 y dorada en 1755. En el remate figuran las armas del obispo Idiáquez.

Capilla mayor

Esta se desarrolla en una planta cuadrangular rematada por un espacio semicircular, a su vez el conjunto cerrado por rejas en sus tres lados.

La capilla se cubre por una bóveda nervada de terceletes, con un entramado bastante complejo, en la misma se pueden contar hasta 45 claves.

El actual retablo vino a sustituir a un altar de plata del que tenemos constancia de su existencia pero del que desconocemos sus características.

El que ahora luce en la capilla mayor fue realizado por Francisco Sabatini con el permiso del rey Carlos III y con los bienes incautados a los jesuitas.

El retablo consta de banco, un cuerpo central con cuatro columnas y ático o segundo cuerpo. Fue realizado en los talleres del Palacio Real de Madrid entre 1770 y 1775.

Está realizado con mármoles de diversos colores y bronces que recrean una estructura neoclásica.

Sobre un zócalo revestido de mármol negro veteado de blanco,

se levantan cuatro columnas compuestas que forman tres calles.

La hornacina central está ocupada por una imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Paz. En los intercolumnios, esculturas en madera (estucadas de blanco)

de san Frutos y san Geroteo. En el cuerpo superior o ático, el anagrama de la Virgen María entre nubes y rayos, alegoría de la Ascensión de la Virgen.

En los extremos de este segundo cuerpo tallas de san Valentín y santa Engracia, también de madera estucada de blanco. Todas las esculturas son obra de

Manuel Adeba Pacheco (* Medina de Rioseco, Valladolid 03-05-1720 † Madrid 1791).

La imagen de Nuestra Señora de la Paz representa a la Virgen María en posición sedente, es una talla gótica del siglo XIII de influencia francesa que fue

donada por el rey Enrique IV a la catedral, aunque se cree que su propietario bien pudo ser el rey Fernando III el Santo.

Actualmente esta imagen se encuentra recubierta de plata, trabajo realizado

por Antonio y Fabio Vendetti (padre e hijo) en 1775, así como el sitial sobre el que se asienta la imagen.

En la parte superior del retablo, sobre la cornisa dos imágenes sentadas de san Valentín y santa Engracia con las palmas del martirio, y en el

centro del frontón, el anagrama de la Virgen. En la cúspide una cruz con potencias rodeada de pequeñas figuras de ángeles.

Las tres rejas que cierran la capilla mayor son obra barroca de

Bartolomé Elorza (1694) en su cuerpo inferior; el cuerpo superior frontal fue realizado por su hijo Antonio Elorza en 1733 y el cuerpo superior de las

rejas laterales por Gaspar de Aguirre en 1736. Todos ellos miembros de la familia de rejeros Elorza de la población de Elgoibar.

El dorado fue realizado por Miguel y José Borbúa de Segovia.

Se encuentra decorada con

azucenas, blasones y medallones. Entre ellos cuatro bustos realizados en madera, de

santa Engracia y san Geroteo en un lado, y san Frutos y san Valentín en el otro, todas ellas salidas de la mano de Mateo de Negrete.

El púlpito o ambón fue añadido en 1704.

La vía sacra

La vía sacra era un pasillo que se abría entre el coro y la capilla mayor que tenía como fin, permitir el paso de los oficiantes del coro o de los canónigos, entre

ambos espacios sacros, sin tener que sufrir las interrupciones que pudieran darse a consecuencia de los fieles que pudieran ocupar el espacio del crucero.

La vía sacra

La vía sacra era un pasillo que se abría entre el coro y la capilla mayor que tenía como fin, permitir el paso de los oficiantes del coro o de los canónigos, entre