|

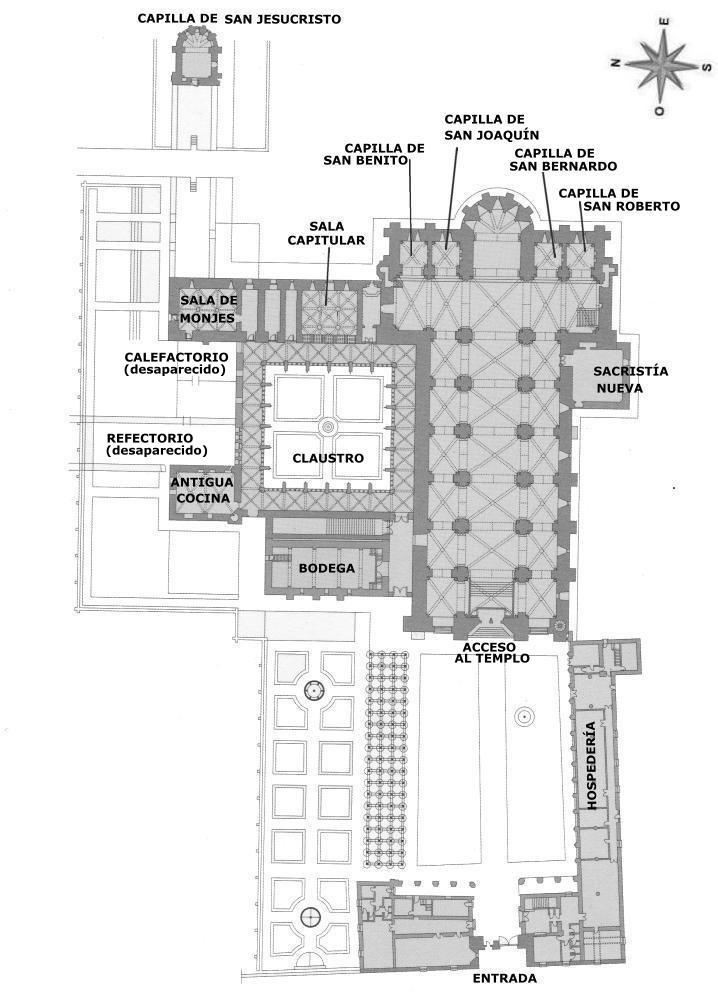

Introducción

Nombre: Abadía de Santa María de la Oliva

Ubicación: Carcastillo (Navarra). Comunidad Autónoma de Navarra

Estilo: cisterciense. Siglos XII y XIII

Declarado Monumento Histórico Nacional el 24 de abril de 1880

A orillas del río Aragón afluente del Ebro

Se encuentra habitado por monjes cistercienses. Dispone de hospedería donde alojarse

Gentilicio: carcastillés o carcastillejo

Historia

La fecha de fundación del monasterio varía según autores, mientras unos la sitúan en el año 1134, otros lo sitúan en torno al 1145, aunque ambas

fechas coinciden en que fue fundado por el rey de Navarra, García Ramírez V el Restaurador (1134-1150). Los primeros monjes

procedían de la Abadía francesa

de L'Escaladieu y se asentaron en el lugar conocido como La Oliva de donde tomaría nombre el monasterio. En esta última fecha

encontramos un documento del rey por el cual

el Monasterio de la Oliva es donado al abad Raimundo de Niencebas, más tarde Monasterio de Santa María de Fitero en Navarra.

En 1147 el papa Eugenio III confirma dicha donación y en 1150

el Capítulo de la Orden del Cister incorpora las iglesias de Veruela y de la Oliva a la disciplina del Cister.

Bien pronto el monasterio empezó a recibir donaciones tanto de Aragón como de Navarra aumentando su importancia, así dependieron de La Oliva, Figarol,

Carcastillo (1162), Mélida y Murillo. Sus abades participaban

en las Cortes de Navarra y asesoraban a los reyes y el poder territorial creció durante toda la Edad Media.

En 1809 durante la Guerra de la Independencia,

los monjes fueron expulsados del monasterio por los franceses, retornando a él en el año 1814. En 1820 con el llamado Trienio Liberal

tuvieron que volver a abandonar el monasterio para volver en 1823. En 1835 la Desamortización de Mendizábal les forzó nuevamente a abandonar

el cenobio. En 1926 un grupo de monjes de la comunidad cisterciense de Getafe (Madrid) ocuparon el monasterio y en 1948 se le dio rango

de abadía permaneciendo en ella ininterrumpidamente hasta el día de hoy.

Características

El monasterio de encuentra rodeado parcialmente por un muro perimetral, que en su época lo era totalmente. En la actaulidad hay partes

reconstruidas y partes originales del siglo XII.

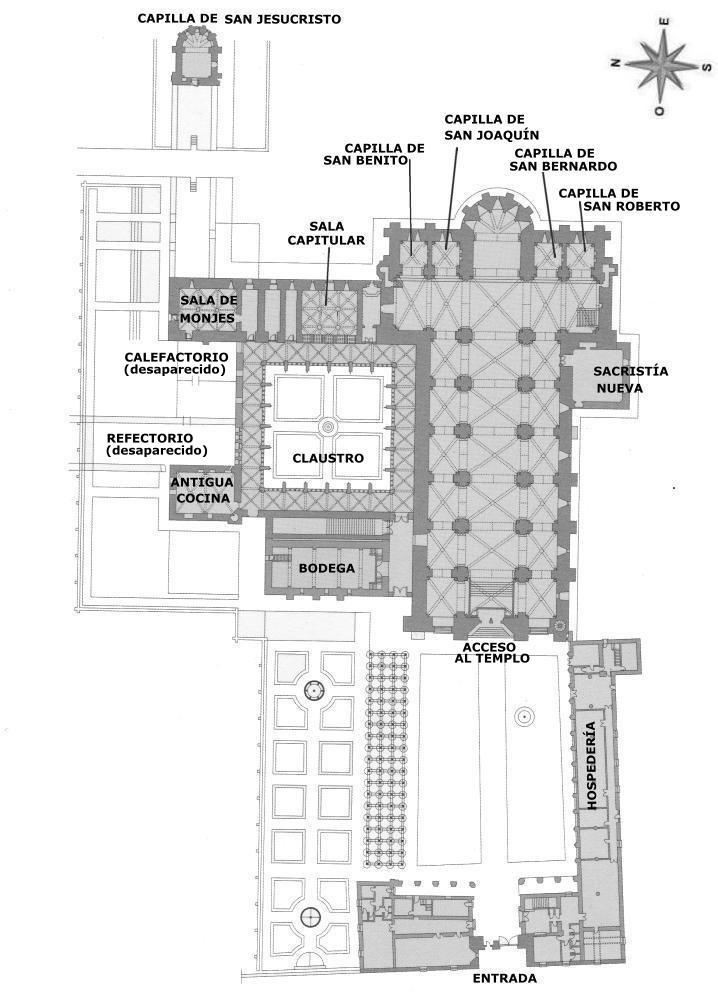

Fachada de occidente-Entrada al monasterio

En ella encontramos la puerta-túnel de entrada al monasterio. Esta se articula con un gran arco apuntado que alberga dos vanos en arco de medio punto

de distinto tamaño, una para personas y la segunda para carros y caballerías.

Sobre este portalón se levanta la antigua residencia abacial, renovada en 1565 por

el abad Miguel de Goñi y reformada entre los años 1776-1789 por el abad Antonio Resa. Entre ambas portadas una pequeña

hornacina con una imagen de la Virgen y una leyenda escrita que dice: DOMUS DEI ET PORTA COELI (Casa de Dios y Puerta del Cielo).

Fachada de occidente-Entrada al monasterio

En ella encontramos la puerta-túnel de entrada al monasterio. Esta se articula con un gran arco apuntado que alberga dos vanos en arco de medio punto

de distinto tamaño, una para personas y la segunda para carros y caballerías.

Sobre este portalón se levanta la antigua residencia abacial, renovada en 1565 por

el abad Miguel de Goñi y reformada entre los años 1776-1789 por el abad Antonio Resa. Entre ambas portadas una pequeña

hornacina con una imagen de la Virgen y una leyenda escrita que dice: DOMUS DEI ET PORTA COELI (Casa de Dios y Puerta del Cielo).

Si el arco extramuros es apuntado, intramuros es un arco carpanel. Este se abre una gran plaza diáfana de forma rectangular irregular, cerrada

por una línea

de edificaciones en su lado sur (actual hospedería) y abierta a un segundo jardín por su lado norte y que en tiempos mejores también alojaba distintas

dependencias. Frente a la entrada en su lado de Levante, la fachada

principal de la iglesia. La hospedería es obra realizada en 1780 tal y como se puede leer junto al arco intramuros de entrada.

La hospedería está formada por dos pisos, al patio interior, el piso superior se abre con arcos de medio punto cegados.

En cada uno de estos arcos se abre un óculo y en algunos de ellos

un balcón. La planta inferior se desarrolla en arcos de medio punto también cegados y en algunos de ellos con grandes

ventanales. Los arcos se encuentran separados por pilastras de orden toscano.

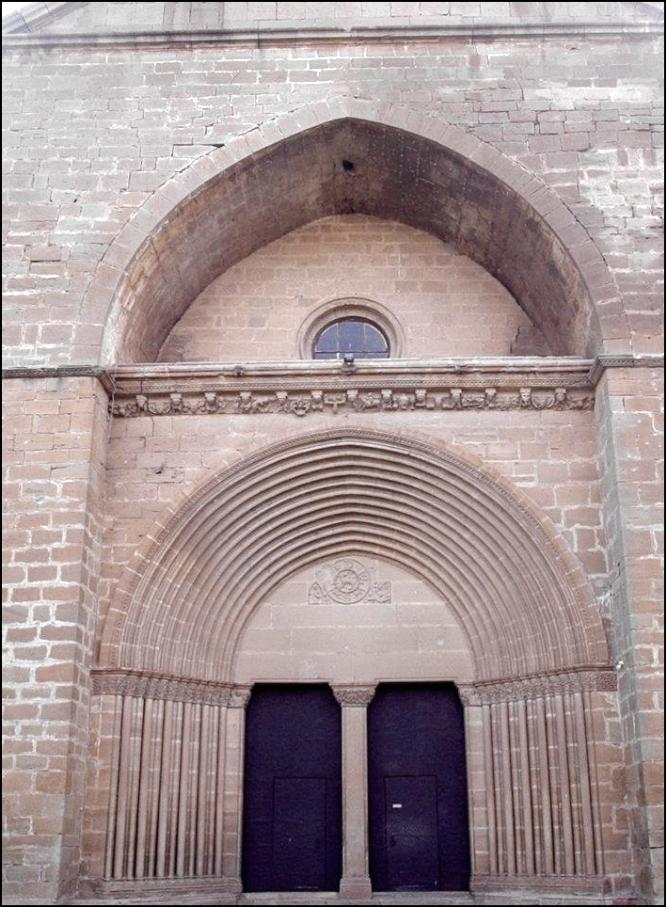

Iglesia abacial De estilo románico en combinación con el gótico. Siglos XII y XIII.

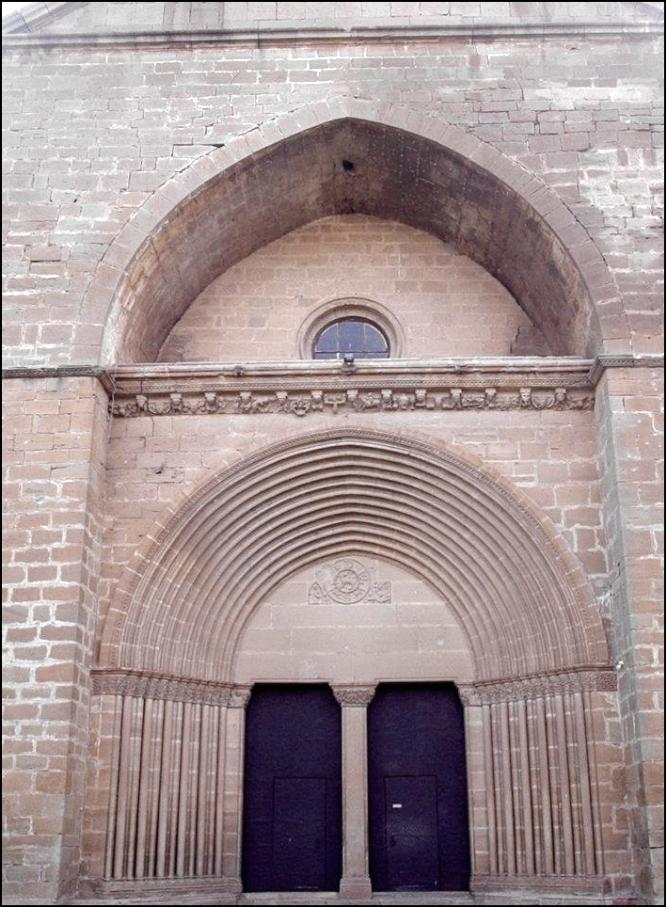

La fachada donde se encuentra la portada de entrada se abre al occidente y está realizada entre finales del siglo XIII o principios

del XIV por lo tanto posterior a la propia iglesia. La portada está formada por doce arquivoltas abocinadas

apuntadas y molduradas que descansan en doce parejas

de columnas con capiteles de decoración vegetal (hojas de trébol y

de cardo) que todos unidos forman un

gran friso corrido. Sostiene el tímpano un pilar rectangular cuyo capitel está adornado con decoración vegetal

entremezclada por donde asoman un

gran número de pequeñas cabecillas. En las ménsulas laterales de las jambas (mochetas) podemos ver dos figuras, la primera un obispo con una cruz

de la Orden de Calatrava en el pecho y

el segundo, un abad con los atributos de su cargo. La portada se alza sobre un podio corrido lo que obliga al uso de una corta

escalera con unos pocos peldaños. Consideramos que el obispo que lleva la Cruz de Caravaca hace alusión a su pertenencia al monasterio de Fitero, donde

nació la Orden de Calatrava, aunque otras versiones consideran que la cruz es de la Orden de Alcántara que seguían regla del Cister.

El tímpano es completamente liso a excepción de una

especie de crismón (siglo XIII) de la parte superior que se aparta un tanto de las características

habituales de los mismos. Formado por dos círculos, el externo con decoración perlada, en el circulo inferior

muestra la figura del Agnus Dei mientras que en el circulo exterior las letras, Alfa (hoy desaparecida), Omega minúscula y

Sóter (S) (Principio, Fin y Salvador), además de las

propias XP. Dentro de este circulo

vemos un gallo (símbolo de la resurrección de los muertos) y una estrella de ocho puntas (la luz) y en la parte inferior un dragón con sus plumas y

un grifo alado (triunfo

de Cristo según se narra en el Apocalipsis). En la parte externa del crismón, el sol y la luna (símbolo de la divinidad y de la humanidad de Cristo)

en la parte superior y en la parte derecha inferior un pantocrátor rodeado

por el tetramorfos, mientras que en la parte izquierda inferior un escena que bien podría tratarse de una Natividad, vemos a la Virgen con el Niño en

el interior de un arco trilobulado perlado y fuera del arco una pequeña figura que representa a San José. Este crismón bien pudiera ser parte

reaprovechada de la anterior iglesia románica.

El tímpano es completamente liso a excepción de una

especie de crismón (siglo XIII) de la parte superior que se aparta un tanto de las características

habituales de los mismos. Formado por dos círculos, el externo con decoración perlada, en el circulo inferior

muestra la figura del Agnus Dei mientras que en el circulo exterior las letras, Alfa (hoy desaparecida), Omega minúscula y

Sóter (S) (Principio, Fin y Salvador), además de las

propias XP. Dentro de este circulo

vemos un gallo (símbolo de la resurrección de los muertos) y una estrella de ocho puntas (la luz) y en la parte inferior un dragón con sus plumas y

un grifo alado (triunfo

de Cristo según se narra en el Apocalipsis). En la parte externa del crismón, el sol y la luna (símbolo de la divinidad y de la humanidad de Cristo)

en la parte superior y en la parte derecha inferior un pantocrátor rodeado

por el tetramorfos, mientras que en la parte izquierda inferior un escena que bien podría tratarse de una Natividad, vemos a la Virgen con el Niño en

el interior de un arco trilobulado perlado y fuera del arco una pequeña figura que representa a San José. Este crismón bien pudiera ser parte

reaprovechada de la anterior iglesia románica.

La portada se enmarca en un gran arco apuntado formado por dos niveles separados por un alero decorado por canecillos

con extrañas figuras que recuerdan a la escuela de Cluny. Se considera que las figuras que forman este alero es de época anterior, reaprovechados

de la anterior construcción románica. En total son 27 figuras que abarcan una amplia representación de distinta índole:

músicos (zambomba, violín), vicios,

una Anunciación, la rueda de la fortuna, luchas entre hombres y fieras y un

Cristo Crucificado de aspecto sonriente con una diadema bizantina a modo de corona y dos ángeles sosteniendo los brazos de la cruz.

Por detrás de la fachada y a la altura del alero antes descrito corre un camino de ronda de tipo militar que recorre toda la fachada de extremo a

extremo y que

termina en su lado derecho en una escalera helicoidal que permite el acceso a la parte superior. Dos vanos aspillerados permiten la iluminación de

este camino y nos permite adivinar desde el exterior su ubicación interior.

En el nivel superior de la portada, un tímpano liso con

un pequeño óculo que en mejores épocas pudo ser un gran rosetón de

las mismas características que los dos inferiores, pero que en 1536 desapareció por el actual bajo el mandato del abad Martín de Rada II.

A cada lado de la fachada, dos rosetones de inspiración borgoñona que se corresponden con las naves laterales y que permiten la iluminación de estas.

El centro está formado por un óculo polilobulado estrellado del que nacen dieciséís nervios que acaban en dos arcadas entrecruzadas que forman dieciséis

vanos.

Coronando el centro de la fachada una torre renacentista de 40 metros de altura, realizada entre 1630 y 1640 por el maestro

Juan de Irún, siendo abad Ángel del Águila.

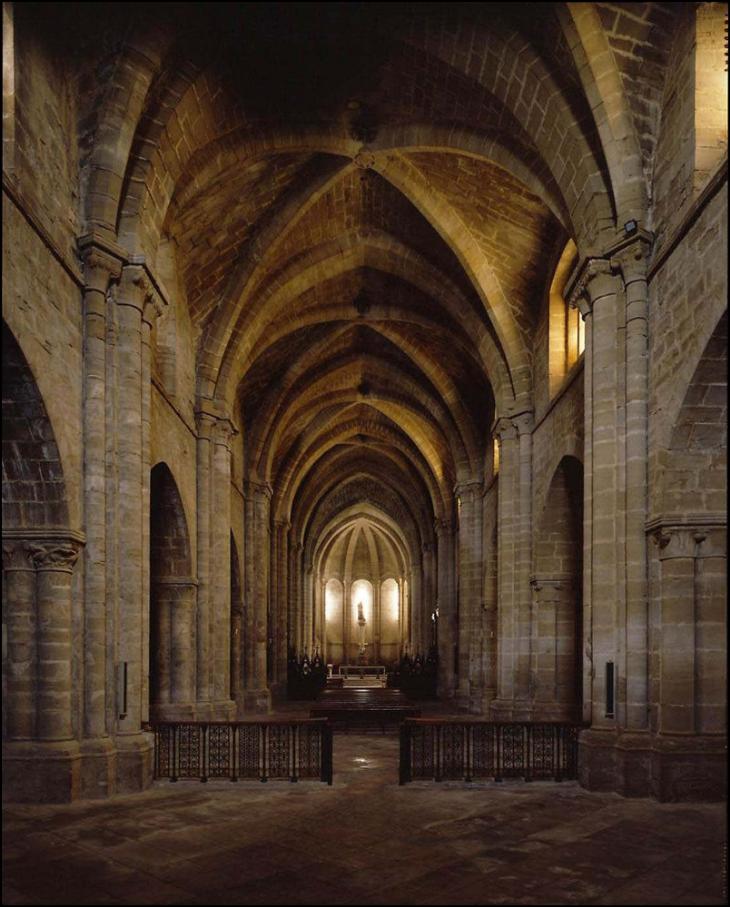

Interior

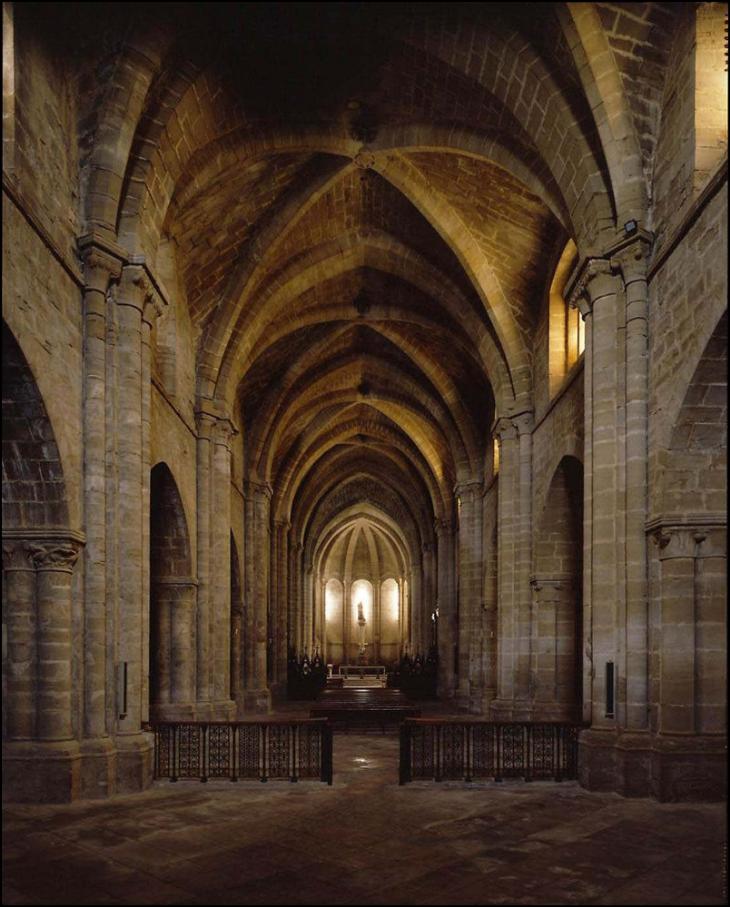

Nada más traspasar la puerta de acceso y a través de un cancel de madera de finales del siglo XVIII, llegamos al interior del templo. Este primer

tramo se encuentra un poco elevado sobre el suelo de la iglesia

por lo que una escalera de ocho peldaños nos situará a nivel del templo. Esta escalera fue mandada

hacer por el abad Martín de Rada II en el siglo XVII y por ser la última meseta de la escalera es un perfecto mirador del templo.

Interior

Nada más traspasar la puerta de acceso y a través de un cancel de madera de finales del siglo XVIII, llegamos al interior del templo. Este primer

tramo se encuentra un poco elevado sobre el suelo de la iglesia

por lo que una escalera de ocho peldaños nos situará a nivel del templo. Esta escalera fue mandada

hacer por el abad Martín de Rada II en el siglo XVII y por ser la última meseta de la escalera es un perfecto mirador del templo.

La iglesia se articula en planta de cruz latina, tres naves de séis tramos, la nave central más ancha y alta que las laterales,

arcos formeros apuntados separando las naves, ábside semicircular precedido por un tramo recto,

nave de transepto de cinco tramos

y cuatro capillas absidiales de testero recto que se abren a ella. Tiene unas medidas de 74 metros de largo por 37 de ancho.

El tipo de arco empleado es el apuntado, excepción hecha de dos arcos de medio punto en el primer tramo de crucero, que nos hace suponer que por este

lugar se comenzó la construcción del templo en el año 1164. Las bóvedas son de crucería simple y apoyan en seis parejas de

pilares cruciformes con dos gruesas

columnas adosadas en cada una de sus caras y otra más delgada en cada codillo.

Se alzan los pilares sobre zócalos de un metro de altura. Destaca la decoración de las claves de las bóvedas:

el Agnus Dei (Cordero de Dios),

el Águila de Navarra

(símbolo del rey Sancho el Fuerte de Navarra),

la cabeza de Cristo y una cruz de Calatrava (alusivo al Monasterio de Fitero). A destacar que el

Águila de Navarra es la primera clave que vemos nada más acceder al templo.

Los capiteles de las columnas son

lisos con esquemáticas representaciones vegetales y en algunos de ellos pequeñas bolas decorativas propias del estilo cisterciense. La única excepción

la componen dos capiteles cercanos a la salida, donde podemos ver diversos rostros de sirenas, figuras humanas grotescas y otras más naturalistas.

La nave del transepto está formado por cinco tramos, el crucero de planta cuadrangular se cubre con un cimborrio románico de planta octogonal. Este hace

funciones de campanario, pues en sus ocho vanos quedan alojadas las campanas de la iglesia. Al exterior el cimborrio se cubre con un tejado con forma

de chapitel octogonal.

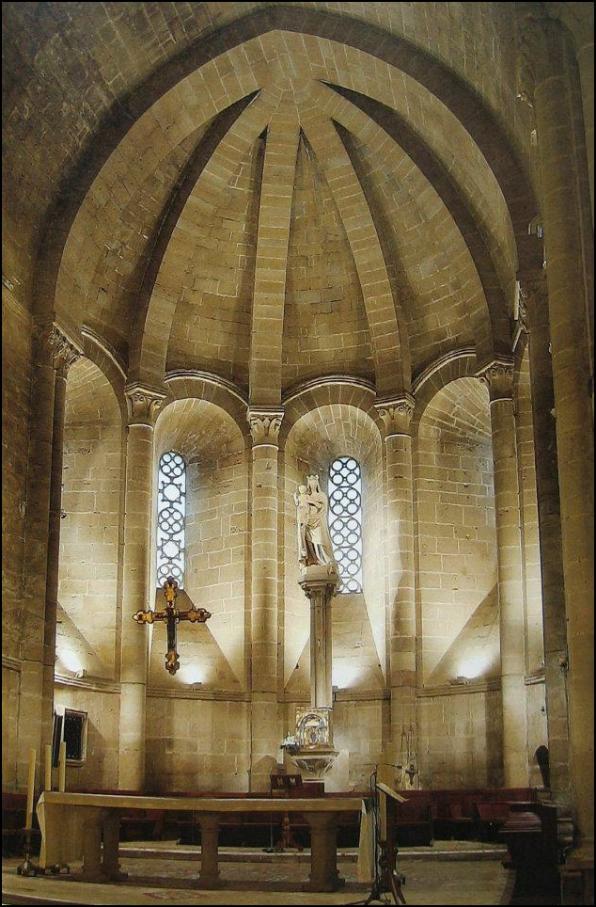

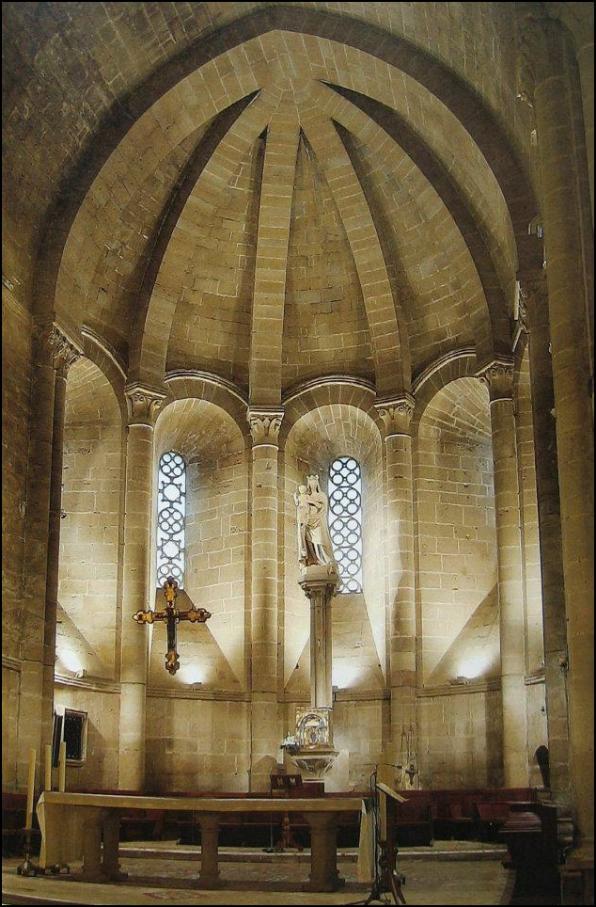

El ábside central está formado por dos tramos, el primero recto se cubre con bóveda de cañón apuntada, el segundo se cierra con una bóveda de

cuarto de esfera que apoya en cuatro gruesos nervios de sección plana que apean en otras tantas columnas. Entre los paños que forman las columnas, cinco

ventanas abocinadas en forma alargada y en arco de medio punto permiten el paso de la luz a través de las placas de alabastro que las cierran.

En las ventanas podemos observar el profundo derrame del muro en el que se insertan.

Preside la capilla central una imagen en cerámica

de la Virgen de la Oliva, talla moderna de 1932 del escultor francés Raymond de Viverent, de Toulouse.

La imagen de la Virgen se encuentra a considerable altura ya que se alza sobre una alta columna ocupando el centro del ábside.

La original románica ha desaparecido y de hecho incluso se desconoce como era. La imagen más antigua de la que se tiene noticia es gótica del siglo

XIV pero en el año 1600 los monjes decidieron que había llegado el momento de cambiarla y esta fue trasladada a Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

donde allí permanece. La virgen de la Oliva es patrona de esta población zaragozana desde que en el año 1105 la Virgen se apareció a los cristianos en

lucha contra los musulmanes y construyeron una ermita en su honor.

Preside la capilla central una imagen en cerámica

de la Virgen de la Oliva, talla moderna de 1932 del escultor francés Raymond de Viverent, de Toulouse.

La imagen de la Virgen se encuentra a considerable altura ya que se alza sobre una alta columna ocupando el centro del ábside.

La original románica ha desaparecido y de hecho incluso se desconoce como era. La imagen más antigua de la que se tiene noticia es gótica del siglo

XIV pero en el año 1600 los monjes decidieron que había llegado el momento de cambiarla y esta fue trasladada a Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

donde allí permanece. La virgen de la Oliva es patrona de esta población zaragozana desde que en el año 1105 la Virgen se apareció a los cristianos en

lucha contra los musulmanes y construyeron una ermita en su honor.

Al pie de la columna, bajo la Virgen se encuentra el sagrario,

obra en plata y marfil con algo de color,

de estilo neorrománico realizado en 1950 por José Gumiel. El sagrario se conforma como una portada románica, en la puerta, la Santísima

Trinidad, en el tímpano

la Última Cena realizada en marfil y en las arquivoltas de la rosca, una serie de querubines también de marfil. La curiosa representación

de

la Trinidad hay que entenderla con la figura de Dios Padre que preside la puerta, sujetando una Hostia que representa al hijo y la figura de la

paloma del Espíritu Santo.

Las arquivoltas descansan en cuatro columnas con cuatro imágenes

que corresponden a los cuatro evangelistas labrados en marfil, al igual que los dos querubines que los flanquean. En lo más alto un friso corrido con

pequeñas figurillas a modo de canecillos y en el centro sobre la clave del arco una pequeña figura de Cristo Crucificado.

Al pie de la columna, bajo la Virgen se encuentra el sagrario,

obra en plata y marfil con algo de color,

de estilo neorrománico realizado en 1950 por José Gumiel. El sagrario se conforma como una portada románica, en la puerta, la Santísima

Trinidad, en el tímpano

la Última Cena realizada en marfil y en las arquivoltas de la rosca, una serie de querubines también de marfil. La curiosa representación

de

la Trinidad hay que entenderla con la figura de Dios Padre que preside la puerta, sujetando una Hostia que representa al hijo y la figura de la

paloma del Espíritu Santo.

Las arquivoltas descansan en cuatro columnas con cuatro imágenes

que corresponden a los cuatro evangelistas labrados en marfil, al igual que los dos querubines que los flanquean. En lo más alto un friso corrido con

pequeñas figurillas a modo de canecillos y en el centro sobre la clave del arco una pequeña figura de Cristo Crucificado.

Por encima del sagrario y a menos altura que la Virgen, cuelga una

cruz forrada de latón, con la figura de Cristo en bronce, obra del escultor pamplonés Alberto José Orella Unzué.

En el suelo del presbiterio podemos ver un mosaico restaurado en ladrillo y esmalte de estilo gótico mudéjar, del siglo XV con el escudo del

monasterio en el centro de una gran estrella.

Las cuatro capillas absidiales que se abren a la nave del transepto guardan la misma configuración arquitectónica: planta cuadrangular y bóveda de

crucería con gruesos nervios planos apoyados en columnas. En el testero un arco apuntado inserta

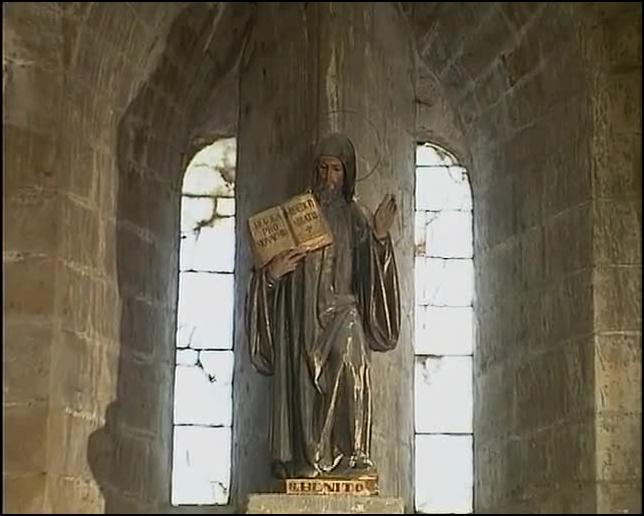

un doble vano separados por un parteluz en forma de arista labrada. Las capillas están dedicadas a:

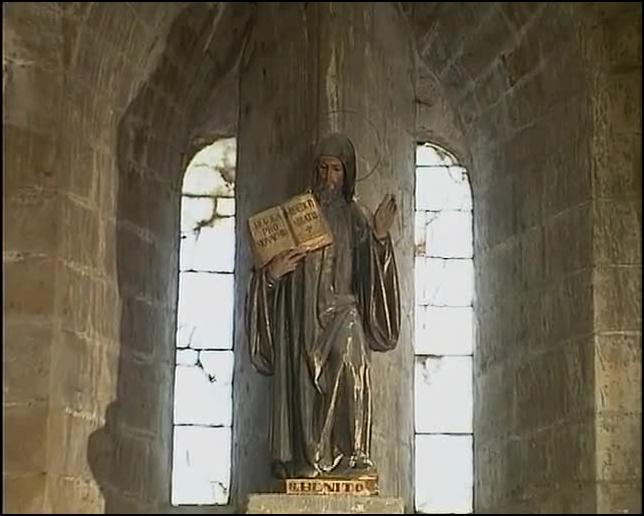

• San Benito de Nursia. Aloja una figura de San Benito realizada en el siglo XX por Talleres de Arte

Granda de Madrid. San Benito lleva en sus manos el libro de la regla benedictina con el siguiente texto: Regula pro monachi. Benedicti Abbatis

(Regla de los monjes. San Antonio Abad).

• San Benito de Nursia. Aloja una figura de San Benito realizada en el siglo XX por Talleres de Arte

Granda de Madrid. San Benito lleva en sus manos el libro de la regla benedictina con el siguiente texto: Regula pro monachi. Benedicti Abbatis

(Regla de los monjes. San Antonio Abad).

• San Joaquín y Santa Ana. Preside la capilla un grupo formado por San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña. Es obra moderna realizada en piedra por el

escultor Ramón Arcaya Iñiguiz (1895-1943) de Pamplona. El conjunto se levanta sobre un ara románica en cuyo centro vemos a

Cristo Crucificado y a ambos lados

ocupando el centro de unas ventanas bíforas, San Juan y la Virgen.

• San Joaquín y Santa Ana. Preside la capilla un grupo formado por San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña. Es obra moderna realizada en piedra por el

escultor Ramón Arcaya Iñiguiz (1895-1943) de Pamplona. El conjunto se levanta sobre un ara románica en cuyo centro vemos a

Cristo Crucificado y a ambos lados

ocupando el centro de unas ventanas bíforas, San Juan y la Virgen.

• San Bernardo. Alberga una imagen de San Bernardo de Claraval, alma mater de la Orden del Cister. Realizada por los Talleres

de Arte Granda de Madrid.

• San Bernardo. Alberga una imagen de San Bernardo de Claraval, alma mater de la Orden del Cister. Realizada por los Talleres

de Arte Granda de Madrid.

• San Roberto y San Esteban. En ella podemos ver dos imágenes de bulto redondo, la primera de

San Roberto de Molesmes (1028-1111) con la iglesia del Cister en su mano izquierda, la segunda

de

San Esteban Harding († 1134) con un libro en cuyas hojas abiertas exhibe la carta de la Caridad (Charta Charitatis).

Ambos santos considerados los fundadores de la Orden del Cister. Son tallas

modernas realizadas por Talleres de Arte Grande de Madrid.

• San Roberto y San Esteban. En ella podemos ver dos imágenes de bulto redondo, la primera de

San Roberto de Molesmes (1028-1111) con la iglesia del Cister en su mano izquierda, la segunda

de

San Esteban Harding († 1134) con un libro en cuyas hojas abiertas exhibe la carta de la Caridad (Charta Charitatis).

Ambos santos considerados los fundadores de la Orden del Cister. Son tallas

modernas realizadas por Talleres de Arte Grande de Madrid.

A los pies del templo, en ambas naves laterales y bajo los rosetones

encontramos dos sepulcros, en la nave del evangelio el

sepulcro del rey Sancho VII el Fuerte aunque no lo llegó a ocupar nunca, hoy sus restos se encuentran en la

Colegiata de Roncesvalles (Navarra).

En el frontal podemos ver dos arcos trebolados y bajo cada uno de ellos

una figura de difícil interpretación ya que la piedra está muy desgastada por haberse encontrado en el exterior del templo. Se apoya el sepulcro

en siete cortas columnas con fustes de distintas características. En cuanto a que este sepulcro fuera realizado para el rey Sancho VII hay serias dudas

y hay voces que sostienen que debió ser realizado para algún noble navarro.

El segundo sepulcro, de piedra y en el lado de la epístola, es una simple arca con tapa lisa también de

piedra. Presenta en

los ángulos de la cabecera dos columnillas y entre estas un escudo muy desfigurado. Se atribuye a la familia navarra del siglo

XIII de los Almoravid.

El coro situado en el centro de la nave central, pero ocupando los laterales y dejando libre el centro. Es obra moderna realizada en madera, por los

Talleres Salesianos de Pamplona en la primera mitad del

siglo XX en estilo neogótico. Se trata de dos cuerpos laterales de dos alturas cada uno, el inferior

es de traza sencilla, mientras que el superior es bastante más elaborado. Así en los respaldos de los asientos, pares de ángeles y monjes en

alternancia, sostienen diversos escudos realizados con laminas de cobre esmaltados. Los escudos representan a los diversos donantes (personas o

instituciones) que han colaborado en la reconstrucción del monasterio.

El coro situado en el centro de la nave central, pero ocupando los laterales y dejando libre el centro. Es obra moderna realizada en madera, por los

Talleres Salesianos de Pamplona en la primera mitad del

siglo XX en estilo neogótico. Se trata de dos cuerpos laterales de dos alturas cada uno, el inferior

es de traza sencilla, mientras que el superior es bastante más elaborado. Así en los respaldos de los asientos, pares de ángeles y monjes en

alternancia, sostienen diversos escudos realizados con laminas de cobre esmaltados. Los escudos representan a los diversos donantes (personas o

instituciones) que han colaborado en la reconstrucción del monasterio.

Detrás de la bancada del coro por el lado de la epístola se sitúa el órgano que se encuentra a nivel de suelo.

La sacristía nueva

De planta cuadrangular y situada en la nave de la epístola, fue mandada construir por el abad Gaspar Gutiérrez (1596-1607). La puerta de acceso

es de estilo clásico rematado por un frontón triangular que apoya en un

arquitrabe de métopas de rosetas y triglifos.

Destacan las dos hojas de madera de la puerta que se encuentran talladas formando seis paneles donde se narran diversas

escenas de la vida de San Bernardo.

La sacristía nueva

De planta cuadrangular y situada en la nave de la epístola, fue mandada construir por el abad Gaspar Gutiérrez (1596-1607). La puerta de acceso

es de estilo clásico rematado por un frontón triangular que apoya en un

arquitrabe de métopas de rosetas y triglifos.

Destacan las dos hojas de madera de la puerta que se encuentran talladas formando seis paneles donde se narran diversas

escenas de la vida de San Bernardo.

El interior de la sacristía se cubre con falsa cúpula de ladrillo y mampostería que conserva restos de pintura manierista realizados en el siglo XVIII.

Divide horizontalmente la sala una imposta de corte

clásico con métopas y triglifos iguales a los que hemos podido observar en la puerta de entrada. Las pinturas de la bóveda se encuentran

muy deterioradas, en ellas podemos ver figuras

de ángeles y jarrones. Dos ventanales rectangulares permiten la iluminación de la sacristía, conocida como Nueva por ser la última estancia en

ser construida.

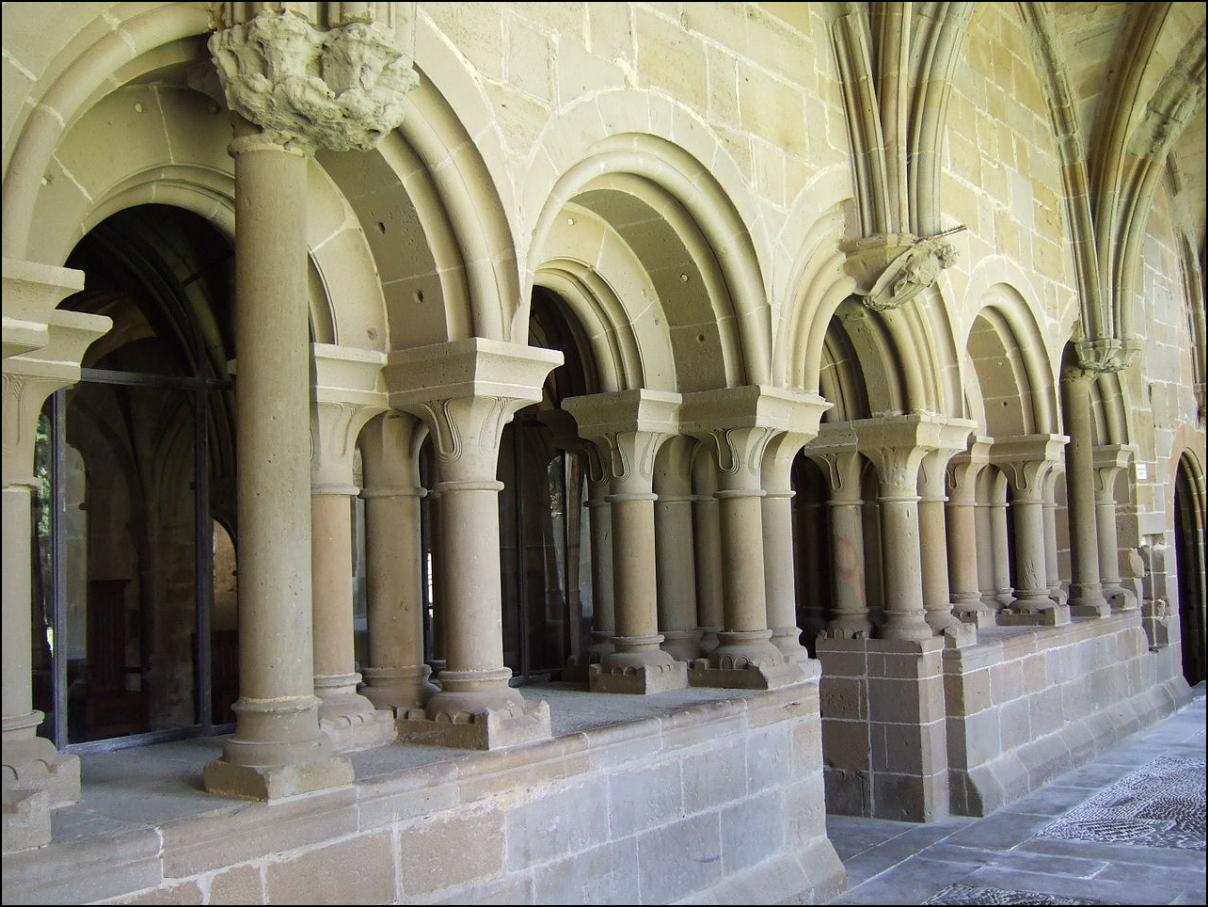

Claustro

Desde la nave del transepto por el lado del evangelio se sale al claustro, para ello es preciso pasar por una pequeña sala rectangular con bóveda de

medio cañón que era la antigua sacristía. Desde esta sala se accede a otra cuadrangular mucho más pequeña con cubierta de crucería cuyos nervios

descansan en cada uno de los ángulos de la sala. Esta sala era donde se guardaban los libros que los monjes utilizaban en la liturgia o

en los rezos por el claustro. A la salida de esta sala dos

pequeños nichos (los "armarium") servían para dejar los libros que estaban en uso por los monjes.

Por estas dos salas hemos llegado al claustro desde el templo.

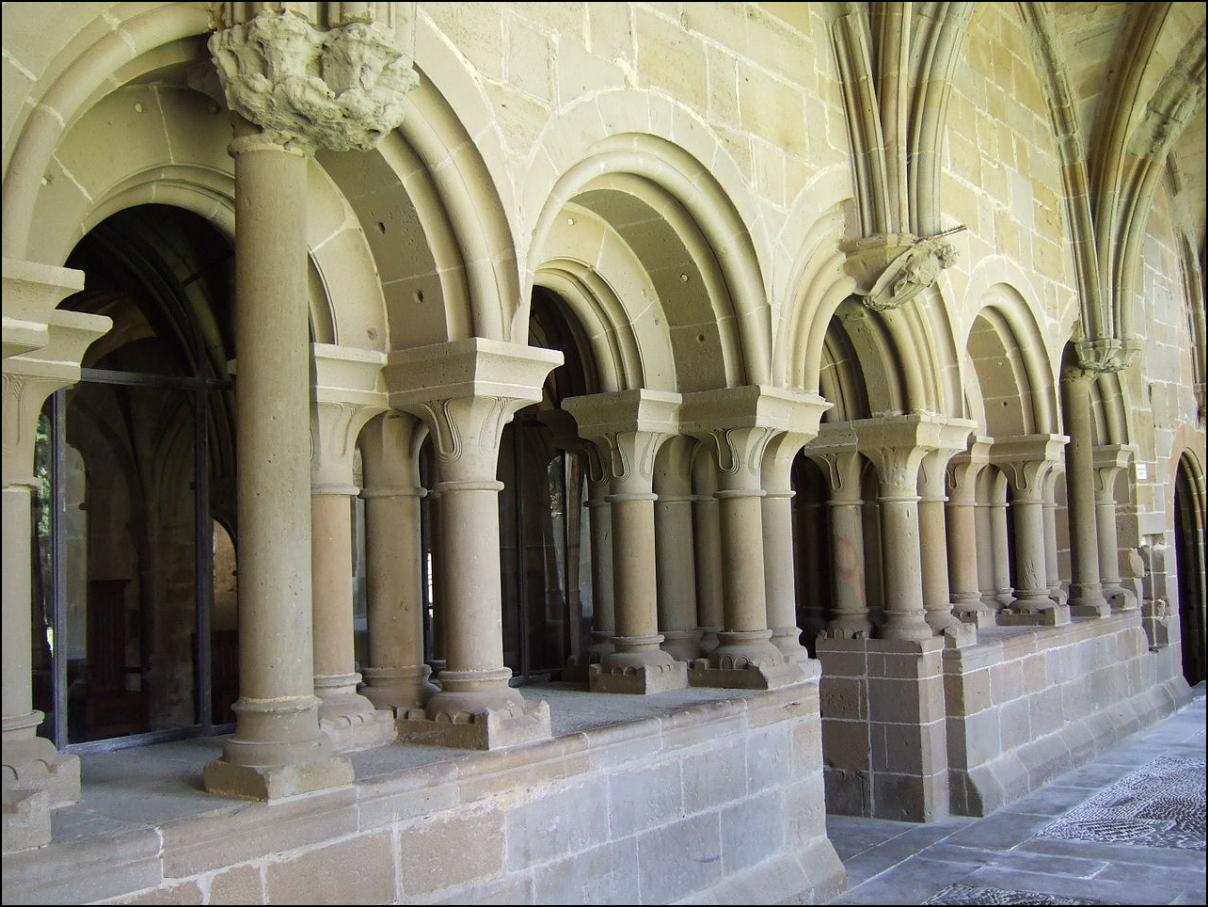

El claustro está fechado en los siglos XIV y XV, es de estilo gótico y está

formado por cuatro crujías o pandas de seis tramos cada uno de ellas, más las angulares. Este claustro vino a sustituir a otro románico del siglo XII

del que no queda más que los muros perimetrales que forman el actual claustro.

El claustro desarrolla su arquitectura con arcos apuntados que se abren al patio claustral, se decoran con tracerías en la parte superior que apoyan

en tres

columnas estriadas que dejan cuatro vanos abiertos. Las pandas Este y Sur se fechan hacia finales del siglo XIV durante el mandato del abad

Lope de Gallur (1332-1362). De fecha posterior es la panda Oeste y más tardía la panda norte ya en tiempos del abad Pedro de Eraso (1468-1502).

Las pandas se cubren con bóvedas de crucería con claves historiadas

con figuras de abades o escudos de armas de los abades

como el de Pedro de Eraso.

Las bóvedas de las pandas apoyan por su parte interior

en ménsulas adosadas a los

muros, algunas lisas y otras con representaciones historiadas de las más variadas: San Juan, San Lucas,

San Mateo, una mujer sumergida en un caldero a la que dos dragones

muerden el pecho, escenas de recolección de la viña y diversos escudos. También una escena de cacería, un perro atacando a un ciervo,

un abad sentado

bajo un dosel decorado, una sirena peinándose los cabellos, un centauro persiguiendo a un animal fantástico, labrador entre pámpanos,

Sansón desquijando al león, un

caballero andante,

San Miguel pesando las almas de los difuntos,

hombres con capas, motivos vegetales y la

caza del jabalí.

Algunos de los capiteles de las arquerías se encuentran historiados por su lado exterior, así podemos ver en el capitel sur-oriental una cabeza

del hombre-primavera de cuya boca salen pámpanos y hojas de vid, la siguiente escena es un monje realizando la vendimia a la que le sigue un monje

mordiendo un racimo de uva, le sigue una monja observando entre hojas vid y otra monja comiendo una uva. Otro capitel de la panda sur representa una

serie continua, en la primera comenzando por el exterior vemos a un monje que sostiene un grueso sarmiento, la siguiente escena es un lebrel tumbado

mordisqueando un racimo de uvas, le sigue una cabeza de mono apareciendo entre las hojas de la parra. Una tercera columna muestra a un animal

fantástico comiendo un racimo de uvas. Un cuarto capitel muestra a dos músicos entre hojas de parra. Hay más figuras distribuidas por el claustro con

similares características pero muchas de ellas se encuentran erosionadas por el paso del tiempo y son prácticamente irreconocibles.

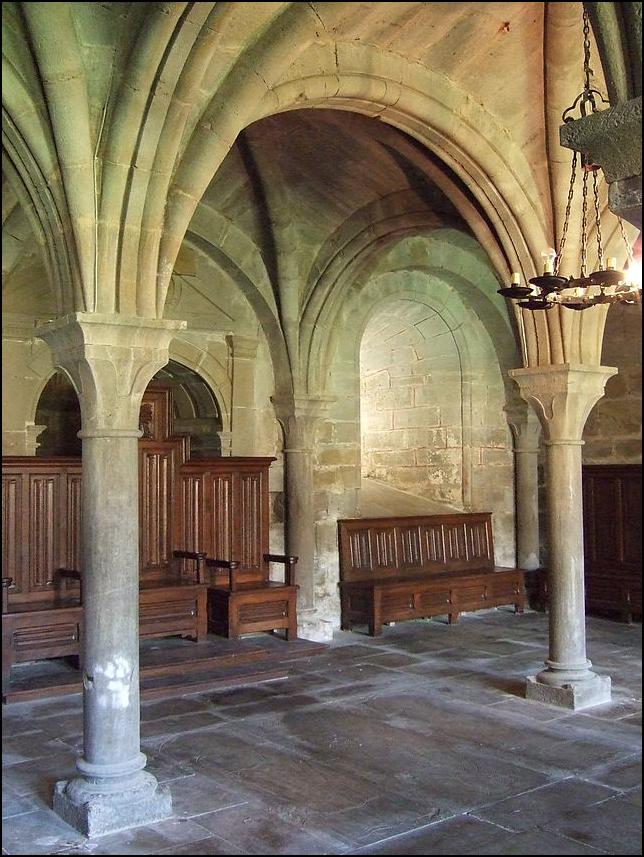

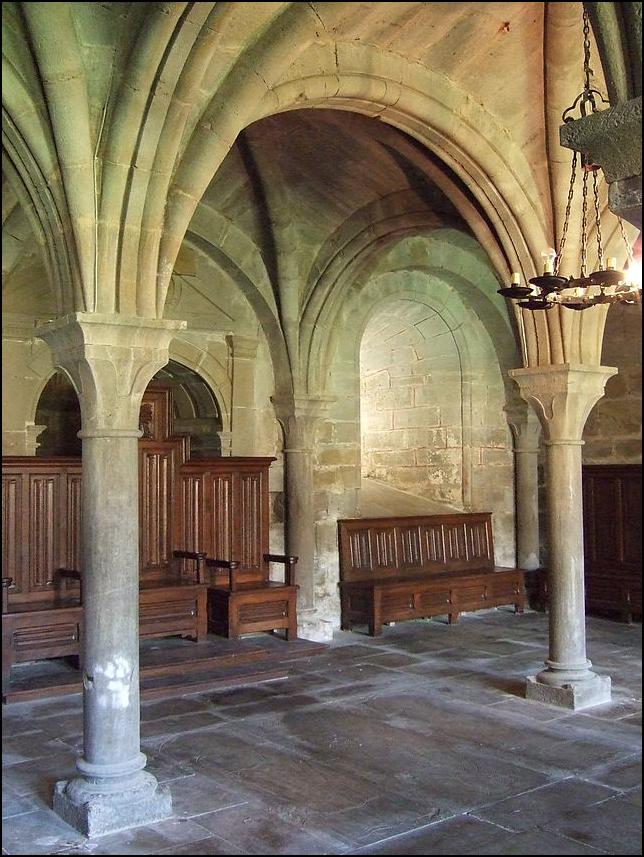

• La sala capitular se abre a la panda de Levante, es apodada "La Preciosa" y se considera una de las más antiguas de su género en la península.

Es la original románica del siglo XII.

Su fachada la componen cuatro grandes vanos con arcos de medio punto y un vano central de entrada también de medio punto. Los arcos descansan en

grupos de columnas en número de cinco que adoptan forma de cruz griega.

En la clave de la entrada una ménsula saliente representa al

Ángel de la Paz que en origen se encontraba policromado.

Su interior desarrolla una planta cuadrangular con

cuatro columnas centrales monolíticas, más ocho columnas adosadas a los muros que forman un total de nueve tramos. Las bóvedas son de

crucería con gruesos nervios que descansan en capiteles con decoración muy sencilla. Podemos ver algunas laudas sepulcrales en el suelo

de monjes enterrados.

Junto a la Sala Capitular encontramos tres puertas que conducían a tres espacios de la vida monacal, el primero de ellos daba acceso al

dormitorio de los monjes del siglo XII. El acceso al dormitorio se realizaba mediante una escalera, lo que permitía la entrada a una gran

sala rectangular que se encontraba en la parte superior de la Sala Capitular. El dormitorio hoy ha desaparecido y solo restan algunos vestigios

de su existencia, así podemos ver desde el transepto de la iglesia, la puerta hoy tapiada

de comunicación entre el dormitorio y la iglesia y que era utilizada

para las oraciones nocturnas. El abad Martín de Rada (1526-1536) realizó una ampliación en el dormitorio. La segunda puerta era el locutorio, sala rectangular

cubierta con bóveda de medio cañón donde el prior repartía las tareas diarias de los monjes. La tercera puerta daba acceso a un pasillo que permitía

la salida al exterior donde se encontraba la huerta de plantas medicinales y la enfermería.

• Sala de Monjes (siglo XII).

Desde este pasillo se tenía acceso a la sala de monjes

o scriptorium. Esta sala está formada por dos naves de tres tramos cada una que se cubren con bóvedas de crucería que se apoyan en dos columnas

centrales exentas, mientras que a los muros descansan sobre ménsulas de rollos. Los capiteles de las columnas se adornan con

hojas de azucenas y piñas

en uno de ellos, mientras que el otro luce

un Agnus Dei con su cruz de estandarte. La sala de monjes era utilizada por los copistas para componer

los libros. Junto a la sala de monjes se encontraba al calefactorio hoy desaparecido que era usada como sala de descanso en los largos días de

invierno que eran aprovechados par leer o meditar.

• Cocina (siglo XII). Situada en la esquina de la panda norte, es una sala rectangular de dos tramos apuntados que se cubren con bóvedas de crucería

cuyos nervios planos apoyan en ménsulas adosadas a los muros. Las ménsulas son de estructura de cono invertido y algunas de ellas se decoran con

hojas muy esquematizadas. La chimenea se encontraba en el centro de la sala pero en el siglo XVI se cambió su ubicación colocándola en la pared

que hace medianera con el claustro. Junto a la cocina se encontraba el refectorio (siglo XII)

hoy desaparecido y que como era habitual se encontraba vertical

al eje de la iglesia. De esta sala solo queda un muro, el arranque de los arcos y los canales del sistema hidráulico de salida de aguas. El

refectorio y la cocina solía tener una ventana de comunicación para pasar los alimentos.

• La antigua bodega.

En la panda Occidental encontramos un portalón que da acceso a un pasillo que permite la comunicación con el jardín exterior

a través de un arco semicircular

en cuya clave encontramos el escudo del monasterio y la fecha de 1591. Además en este pasillo se encuentra el acceso a la antigua bodega.

Esta es una sala gótica que se encuentra a un nivel más bajo y que era utilizada para la elaboración y almacenamiento del vino. Hoy es utilizada

como sala multiuso.

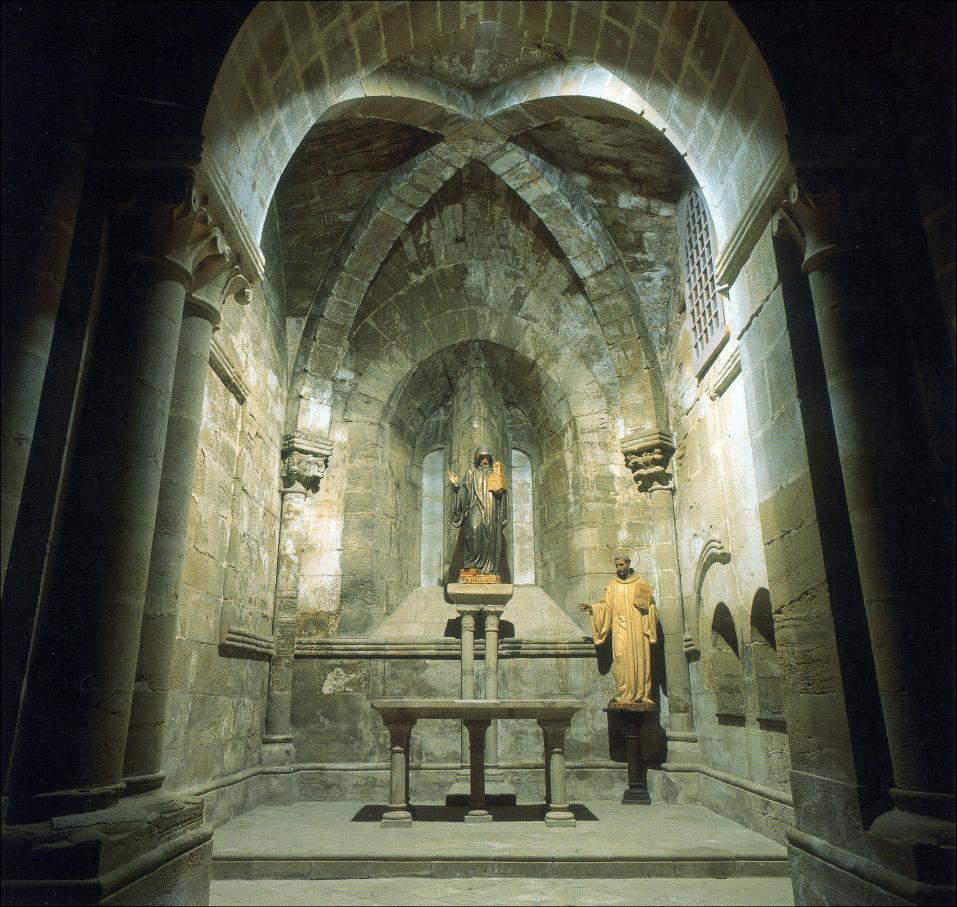

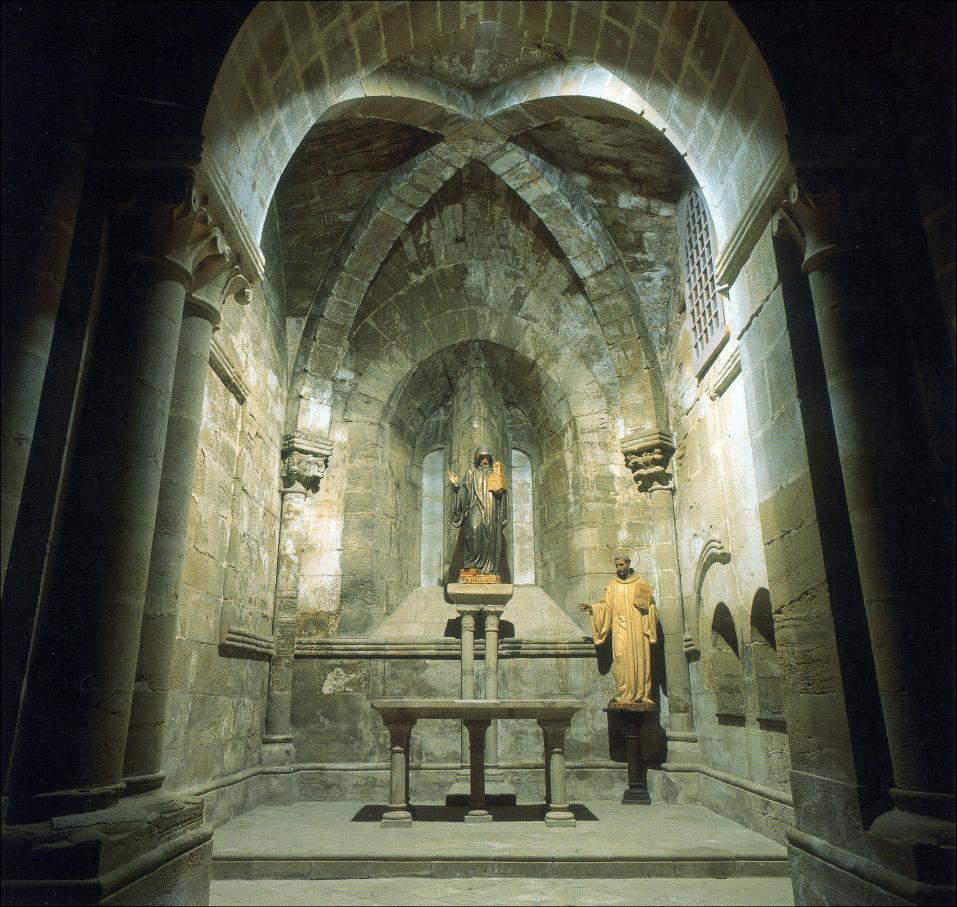

Capilla de San Jesucristo siglo XII.

Separada unos metros del conjunto monástico, encontramos un capilla que

en realidad es la primera iglesia que se construyó para el monasterio.

Capilla de San Jesucristo siglo XII.

Separada unos metros del conjunto monástico, encontramos un capilla que

en realidad es la primera iglesia que se construyó para el monasterio.

De planta cuadrada, se cubre con bóveda de medio cañón que remata en

un ábside semicircular. Este se cierra por una bóveda de cuarto de esfera sostenida por cuatro nervios planos que descansan en columnas adosadas al

muro testero y con capiteles lisos de estructura troncopiramidal invertidos. Entre los paños que forman los nervios, tres vanos abocinados y con

gran derrame permiten la entrada de luz del exterior. En el testero del ábside dos pequeñas hornacinas abiertas en el muro y otra más situada en uno de los

laterales servían para apoyar los utensilios eucarísticos y las reliquias.

Al exterior destacan ocho grandes contrafuertes que rodean el edificio y la serie de modillones que corren bajo el alero. En el exterior del ábside podemos

ver diversas marcas de canteros que se repiten en la gran iglesia abacial lo que nos da a entender que los mismos canteros que trabajaron en esta

obra lo hicieron en la abacial románico-gótica. También conviene decir que las similitudes entre el ábside de esta capilla y el ábside mayor de la

abacial son más que evidentes.

Ficha técnica

Fecha de realización página: 8 de octubre de 2014

Fecha última modificación:

Lugares de interés de Carcastillo

Glosario o Vocabulario desde este

enlace puedes acceder a un vocabulario general sobre términos de arte y en especial sobre aquellos

términos que se citan en esta página.

Sobre los contenidos

Los textos aquí recogidos proceden de libros, folletos, periódicos, paginas webs y

folletos turísticos en los cuales no se hace mención de titularidad alguna de derechos.

Las fotos algunas están tomadas de Internet y otras son del propio autor de la página web.

En todo caso, si existe un titular de los derechos intelectuales sobre estos textos e ilustraciones,

sobre cuya existencia no he sido informado, y desea que sean retiradas, basta con que me informen

por medio del correo electrónico a mi dirección de e-mail.

Bibliografía básica utilizada:

El Monasterio de la Oliva. Un estilo de arte para un estilo de vida. José María Pérez Lerendegui y Jesús María Hernández Basurko. Editorial Edilesa

|