|

Sant Joan del Mercat |

|

En 1311 un incendio obligó a edificarla de nueva planta siguiendo el estilo gótico. En 1362 otro incendio, este de menores dimensiones afecta

al Altar Mayor y obliga a reedificarla de nuevo manteniendo el estilo gótico anterior.

Este templo gótico era de una sola nave, con capillas laterales entre

los contrafuertes, cabecera recta y cubierta con bóvedas de crucería tanto en la nave como en las capillas laterales.

El nombre de las campanas, alojadas en el cuerpo de campanas son:

Todas las campanas han sido restauradas en 2023. Aún tenemos dos campanas más en el templo, la Santa Rita (26 kilogramos, de 2022) situada en la espadaña y la campana el Joanet (130 kilogramos, de 1942) y que se guarda en el interior del templo.

Fachada lateral sur (Calle Vieja de la Paja). En esta

fachada lateral se elevó el muro y en ella se abrió una galería de

ventanas rectangulares a principios del siglo XVII. Este nuevo paramento tapa casi completamente los

contrafuertes. En 1701 se construyó la

portada de estilo barroco a la que rodean

ventanas apuntadas con parteluz y tracería gótica de la antigua fábrica.

Fachada lateral sur (Calle Vieja de la Paja). En esta

fachada lateral se elevó el muro y en ella se abrió una galería de

ventanas rectangulares a principios del siglo XVII. Este nuevo paramento tapa casi completamente los

contrafuertes. En 1701 se construyó la

portada de estilo barroco a la que rodean

ventanas apuntadas con parteluz y tracería gótica de la antigua fábrica. Esta portada está formada por dos cuerpos, en el inferior se encuentra la puerta adintelada, mientras que en el cuerpo superior destaca la presencia de una hornacina, con una imagen de la Inmaculada bajo una concha de venera, escultura realizada por Leonardo Julio Capuz (1660-1731). Completa la portada diversa decoración al gusto barroco de la época, como son adornos de bolas, jarrones y lámparas. En la parte más alta de la portada, dos ángeles niños. Sobre el dintel de la puerta un medallón de San Juan Evangelista en el interior de una corona vegetal. La portada es obra del cantero montañés Domingo Laviesca.

Fachada lateral norte (Plaza de la Comunión de San Juan). En esta plaza se construyó la capilla

de la comunión antes citada. Podemos ver la puerta de acceso a esta capilla y otra

puerta que da acceso al interior de la iglesia. Estas portadas son las mas sencillas de todas las puertas de

que dispone la iglesia. En la portada de acceso a la iglesia destacan en un nicho situado en el dintel,

dos esculturas muy deterioradas, pero que se adivina

que son los dos animales representativos de los Santos Juanes:

el águila y el cordero. Al otro extremo de la fachada

dos arcos góticos rehundidos, recuerdo de la

antigua fabrica, que bien podría tratarse de nichos sepulcrales o capillas exteriores.

Fachada lateral norte (Plaza de la Comunión de San Juan). En esta plaza se construyó la capilla

de la comunión antes citada. Podemos ver la puerta de acceso a esta capilla y otra

puerta que da acceso al interior de la iglesia. Estas portadas son las mas sencillas de todas las puertas de

que dispone la iglesia. En la portada de acceso a la iglesia destacan en un nicho situado en el dintel,

dos esculturas muy deterioradas, pero que se adivina

que son los dos animales representativos de los Santos Juanes:

el águila y el cordero. Al otro extremo de la fachada

dos arcos góticos rehundidos, recuerdo de la

antigua fabrica, que bien podría tratarse de nichos sepulcrales o capillas exteriores. En esta fachada podemos encontrar un panel de azulejos con una oración del Cardenal Benlloch a la Virgen de los Desamparados y que dice así: "Mare de Deu dels Desamparats no me desampares ni en la vida ni en la mort ni en el tribunal de Deu".

Fachada trasera (Plaza del Mercado).

Destaca por lo infrecuente la amplia fachada del Mercado, concebida como un grandioso retablo de piedra sobre una terraza

que domina la plaza frente a

la Lonja de los Mercaderes, formando un conjunto urbanístico único. Esta terraza era un lugar de representación de espectáculos de carácter

religioso y formativo.

Fachada trasera (Plaza del Mercado).

Destaca por lo infrecuente la amplia fachada del Mercado, concebida como un grandioso retablo de piedra sobre una terraza

que domina la plaza frente a

la Lonja de los Mercaderes, formando un conjunto urbanístico único. Esta terraza era un lugar de representación de espectáculos de carácter

religioso y formativo. En la parte inferior de la terraza, se abren las conocidas como covetes de Sant Joan, semisótanos en los que antaño se ubicaban talleres artesanales y tiendas de viejo, pero que en la actualidad permanecen cerradas y tapiadas. Realizadas entre 1700 y 1702 por Leonardo Julio Capuz y Calvet (* Onteniente, Valencia 10-04-1660 † Valencia 08-04-1731) con su patrimonio particular. En la actualidad estas covetas, diecinueve en total, están en manos particulares, menos una de ellas que es propiedad de la parroquia. En 1700 esta fachada era completamente lisa, a excepción de la galería de ventanas de la parte superior. En esta reforma de principios del siglo XVIII se modificó la fachada: se abrieron las dos puertas que flanquean a la Virgen del Rosario y se levantó en la parte superior el campanil triangular de inspiración italiana. En la cornisa de la fachada, encontramos de izquierda a derecha cuatro estatuas exentas que representan a San Francisco de Borja con la corona ducal sobre un cráneo, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y San Luis Bertrán con un cáliz sobre un libro, talladas de la mano de Leonardo Julio Capuz y Felipe Corral. Completa la decoración de la cornisa diversos adornos de bolas. Rematando la fachada, se levanta en el centro un campanil triangular con un reloj obra de Bernardo Pons. Tiene tres pequeños balcones de hierro flanqueados por columnas salomónicas en cada una de sus esquinas; el campanil se remata con unas pequeñas esculturas de san Vicente Mártir, san Vicente Ferrer y san Lorenzo mártir. En lo mas alto una pirámide con una esfera sobre la que descansa la veleta. Todo el conjunto profusamente decorado con motivos propios del barroco. Debajo del reloj vemos la presencia del "Agnus Dei" o cordero místico sentado sobre el libro de los siete sellos del Apocalipsis. Y debajo de este los símbolos de los titulares del templo sostenido por dos ángeles. La veleta es una representación del águila del Apocalipsis con el tintero en la boca, está construida en metal y es obra moderna junto con la esfera, de Antonio Almela y Gregorio Ucell. Recibe el nombre de "Pardal de Sen Joan", y según cuenta la tradición se hacía mirar a los niños cuando sus humildes padres los abandonaban en la plaza. (tradición recogida en la novela Arroz y Tartana de Vicente Blasco Ibáñez). En el centro de la fachada encontramos el retablo de la Virgen del Rosario. Obra de 1700 realizada en estuco por Jacobo Bertessi, cuya firma aparecía en el pedestal. La imagen se encuentra bajo un tejadillo realizado por José Martínez. La Virgen del Rosario sostiene con su brazo izquierdo al Niño Jesús que a su vez sostiene una gran esfera con una pequeña cruz, en la mano derecha, la Virgen sostiene un rosario. El conjunto se eleva sobre una gloria de nubes y querubines; a los pies de la Virgen los Arcángeles San Miguel y San Gabriel. En la parte superior un ángel sostiene sobre la cabeza de Nuestra Señora el nimbo de santidad, mientras que a su espalda irradia un haz de rayos luminosos. En la parte inferior un cartucho con una inscripción en latín dice: "Non tibi sit grave diccere Mater Ave", que en mi latín olvidado quiero traducir como "Que no te pese decir Ave María". Debajo de este conjunto escultórico vemos una ventana cerrada por una reja de hierro; en su momento era un transparente que proporcionaba luminosidad al trasagrario. Por encima de la ventana una cartela donde constaba una inscripción dedicatoria. A cada lado de este retablo una puerta barroca, con imágenes en sendas hornacinas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Estas puertas permiten el paso a las sacristía y a la sala vestuario.  Interior

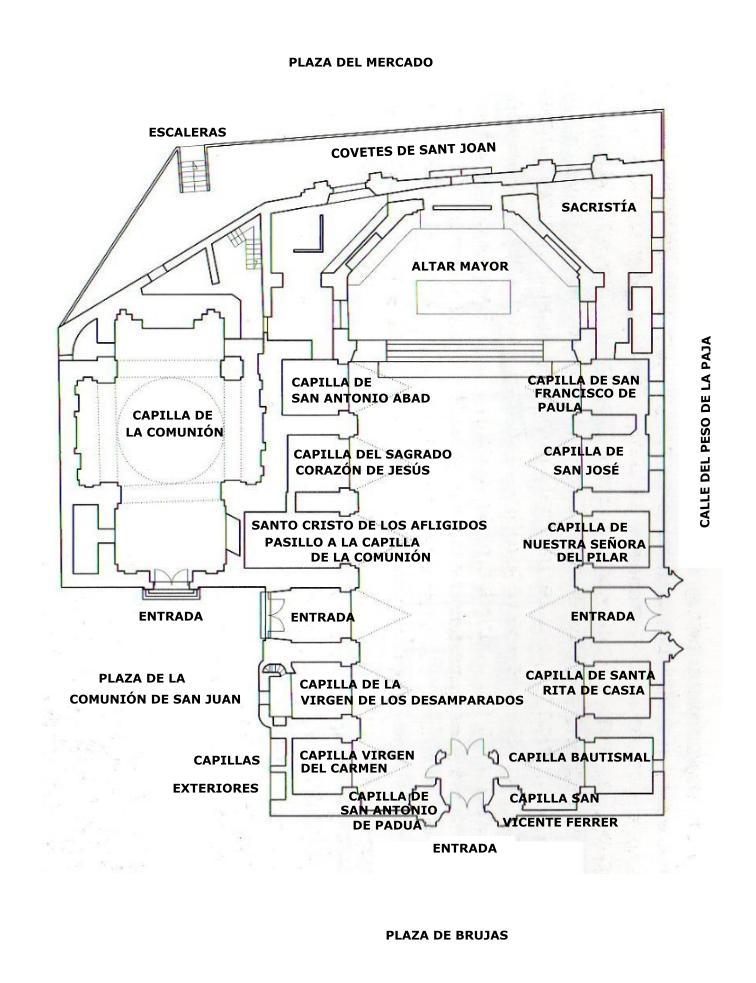

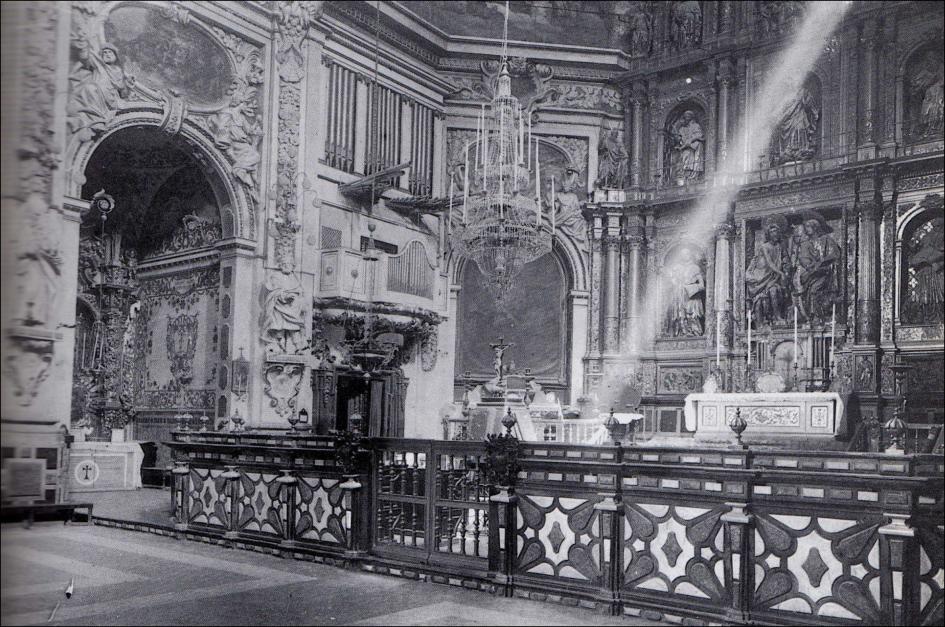

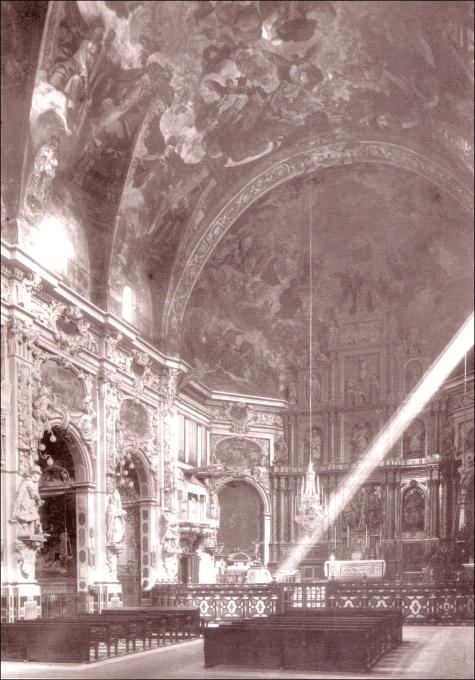

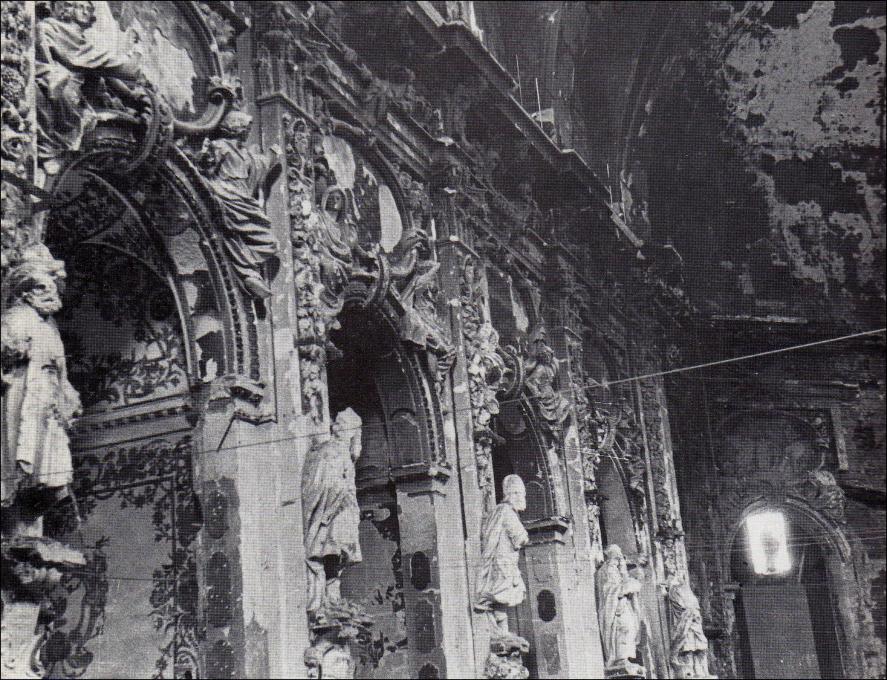

El interior del templo es de una desbordante imaginación barroca, con estucos de

Antonio Aliprandi. La nave central queda separada de las capillas laterales mediante arcos de medio punto, decorados por Aliprandi con

tallas y estucos en los pilares que separan las capillas. Sobre los arcos, óvalos pintados al

fresco por Antonio Palomino, en la mayoría ennegrecidos por el incendio de la iglesia ocurrido durante la Guerra Civil Española.

A ambos lados de cada óvalo dos

figuras de mujer, alegorías en estuco realizadas por Jacobo Bertessi que guardan relación con la escena pintada en el óvalo.

En total 17 óvalos y 34 alegorías, seis óvalos en cada lado de la nave central, dos en el presbiterio y tres a los pies del templo.

El resto es una desbordante decoración barroca de hojarasca y otros elementos decorativos salidos de la mano de Antonio Aliprandi. Por encima de los

óvalos unas cartelas alusivas a la pintura del óvalo.

Interior

El interior del templo es de una desbordante imaginación barroca, con estucos de

Antonio Aliprandi. La nave central queda separada de las capillas laterales mediante arcos de medio punto, decorados por Aliprandi con

tallas y estucos en los pilares que separan las capillas. Sobre los arcos, óvalos pintados al

fresco por Antonio Palomino, en la mayoría ennegrecidos por el incendio de la iglesia ocurrido durante la Guerra Civil Española.

A ambos lados de cada óvalo dos

figuras de mujer, alegorías en estuco realizadas por Jacobo Bertessi que guardan relación con la escena pintada en el óvalo.

En total 17 óvalos y 34 alegorías, seis óvalos en cada lado de la nave central, dos en el presbiterio y tres a los pies del templo.

El resto es una desbordante decoración barroca de hojarasca y otros elementos decorativos salidos de la mano de Antonio Aliprandi. Por encima de los

óvalos unas cartelas alusivas a la pintura del óvalo. En los Santos Juanes podemos encontrar tres niveles decorativos: el primero formado por los estucos con las esculturas de Jacob y las doce tribus de Israel y las alegorías antes citadas, el segundo nivel formado por las pinturas de los óvalos que sobre los arcos de las capillas laterales y el presbiterio narran la vida de los Santos Juanes, y el tercer nivel, las pinturas al fresco de la bóveda. Los óvalos pintados al fresco por Antonio Palomino narran aspectos de la vida de los Santos Juanes. En el lado del evangelio historias alusivas a San Juan Bautista y en el lado de la epístola a San Juan Evangelista. Las narraciones de los frescos están tomadas de las Sagradas Escrituras y del libro escrito por Santiago de la Voragine, llamado "La Leyenda Dorada" que narra la historia de los primeros santos de la iglesia. Las representaciones de las alegorías están recogidas de la Iconología de Cesare Ripa aunque hay evidentes interpretaciones personales del autor del programa iconográfico. Una alegoría la podemos definir como una figura masculina o femenina que en función de los elementos que lleva entre sus manos o que aparecen junto a ella, encarna una virtud; en caso de estar asociado como es el caso a un personaje, lo interpretamos como virtudes asociadas al personaje. En el lado del evangelio comenzando por la cabecera encontramos los siguientes óvalos pintados al fresco y dos alegorías realizadas en estuco por cada pintura. En la parte superior una cartela con un texto aclaratorio de la pintura inferior. Prácticamente la totalidad de las pinturas se han perdido o están ennegrecidas como consecuencia del incendio del templo en 1936, pero conocemos su contenido gracias a Palomino que las describe en su trabajo: "Descripción de la idea de la pintura del presbiterio de la iglesia parroquial de San Juan del Mercado. Año 1699". En total en el templo encontramos 34 alegorías, 17 óvalos y 17 cartelas. Comenzando por la cabecera en su lado del evangelio y con escenas relativas a San Juan Bautista: (izquierda mirando al altar)

• Óvalo:

Exaltación de la cabeza de San Juan Bautista por Teodosio emperador de Constantinopla. Alegorías: Virtud y Honor.

(Este conjunto se encuentra en el presbiterio sobre la hornacina con la imagen de San Juan Bautista).

Cartela superior: HONOR VIRTUTIS PROEMIUM. La alegoría de la virtud está representada por una mujer con una espada en la mano derecha (hoy perdida) mientras

que en la mano izquierda lleva un espejo. Esta figura femenina podría ser confundida con un ángel ya que está representada con alas.

Sobre el pecho lleva grabado el Sol. El Honor es un hombre maduro que lleva un ramo de flores en

su mano derecha alzada.

• Óvalo:

Exaltación de la cabeza de San Juan Bautista por Teodosio emperador de Constantinopla. Alegorías: Virtud y Honor.

(Este conjunto se encuentra en el presbiterio sobre la hornacina con la imagen de San Juan Bautista).

Cartela superior: HONOR VIRTUTIS PROEMIUM. La alegoría de la virtud está representada por una mujer con una espada en la mano derecha (hoy perdida) mientras

que en la mano izquierda lleva un espejo. Esta figura femenina podría ser confundida con un ángel ya que está representada con alas.

Sobre el pecho lleva grabado el Sol. El Honor es un hombre maduro que lleva un ramo de flores en

su mano derecha alzada.

• Óvalo:

La degollación de San Juan Bautista. Alegorías:

Santo Celo y Constancia. El Santo Celo lleva en su mano derecha un azote, mientras que con la mano izquierda sostiene una luz (ambos elementos hoy

desaparecidos). La Constancia está representada por una matrona que abraza una columna mientras que con la mano izquierda introduce un

puñal o espada en un brasero encendido.

Cartela superior:

ZELO INCENSUS, CONSTANTIA OBLATUS

• Óvalo:

La degollación de San Juan Bautista. Alegorías:

Santo Celo y Constancia. El Santo Celo lleva en su mano derecha un azote, mientras que con la mano izquierda sostiene una luz (ambos elementos hoy

desaparecidos). La Constancia está representada por una matrona que abraza una columna mientras que con la mano izquierda introduce un

puñal o espada en un brasero encendido.

Cartela superior:

ZELO INCENSUS, CONSTANTIA OBLATUS

• Óvalo:

Recriminación de San Juan Bautista a Herodes y Herodías. Alegorías:

Castidad y Corrección moral.

Cartela superior: CASTITATEM

DILIGIT, LASCIVIAM CORRIPIT. La alegoría de la castidad está representada por una matrona que lleva en su mano derecha una lucerna, mientras que

con la mano izquierda hace sonar un trompeta pregonando la virtud. La alegoría de la Corrección moral está representada por una mujer que acaricia

un pequeño cordero.

• Óvalo:

Recriminación de San Juan Bautista a Herodes y Herodías. Alegorías:

Castidad y Corrección moral.

Cartela superior: CASTITATEM

DILIGIT, LASCIVIAM CORRIPIT. La alegoría de la castidad está representada por una matrona que lleva en su mano derecha una lucerna, mientras que

con la mano izquierda hace sonar un trompeta pregonando la virtud. La alegoría de la Corrección moral está representada por una mujer que acaricia

un pequeño cordero.

• Sobre el acceso a la capilla de la Comunión. Óvalo: Bautismo de Cristo por San Juan Bautista en el río Jordán (perdido en el incendio de 1936).

Alegorías:

Obediencia y Ministerio sacerdotal.

Cartela superior: SACERDOS MAGNUS (Gran sacerdote).

La alegoría de la obediencia se representa por una matrona con hábito, una cruz en una de sus manos y un

yugo sobre sus hombros, en el que se puede leer: IUGUM MEUM SUAVE EST (Mi yugo es suave). El Ministerio sacerdotal se representa por un sacerdote con

capa pluvial que levanta en su mano una concha en actitud de bautizar (hoy perdida).

LLeva una cartela en su mano que dice: NISI QUIS RENATUS (el que no naciere de nuevo).

• Sobre el acceso a la capilla de la Comunión. Óvalo: Bautismo de Cristo por San Juan Bautista en el río Jordán (perdido en el incendio de 1936).

Alegorías:

Obediencia y Ministerio sacerdotal.

Cartela superior: SACERDOS MAGNUS (Gran sacerdote).

La alegoría de la obediencia se representa por una matrona con hábito, una cruz en una de sus manos y un

yugo sobre sus hombros, en el que se puede leer: IUGUM MEUM SUAVE EST (Mi yugo es suave). El Ministerio sacerdotal se representa por un sacerdote con

capa pluvial que levanta en su mano una concha en actitud de bautizar (hoy perdida).

LLeva una cartela en su mano que dice: NISI QUIS RENATUS (el que no naciere de nuevo).

• Sobre la puerta lateral recayente a la plaza de la Comunión de San Juan.

Óvalo: San Juan Bautista reconoce al cordero de Dios en la persona de Jesús (perdido en el incendio de 1936). Alegorías:

Conocimiento y La Profecía. Cartela superior:

PROPHETA ALTISSIMI. La alegoría del conocimiento está representada por un hombre joven con una antorcha en la mano izquierda, mientras que con

la derecha sostiene o señala un libro. La alegoría de la profecía está representada por una matrona con los brazos abiertos.

• Sobre la puerta lateral recayente a la plaza de la Comunión de San Juan.

Óvalo: San Juan Bautista reconoce al cordero de Dios en la persona de Jesús (perdido en el incendio de 1936). Alegorías:

Conocimiento y La Profecía. Cartela superior:

PROPHETA ALTISSIMI. La alegoría del conocimiento está representada por un hombre joven con una antorcha en la mano izquierda, mientras que con

la derecha sostiene o señala un libro. La alegoría de la profecía está representada por una matrona con los brazos abiertos.

• Óvalo: San Juan Bautista se despide de sus padres para retirarse al desierto (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Puericia y Senectud.

Cartela superior: AB INFANTIA

SENEX. La puericia está representada como una niña joven que lleva una pandereta en la mano derecha y una flecha en la mano izquierda. La

senectud por su parte se representa como una mujer anciana que lleva en su mano derecha un reloj de arena y unos anteojos, mientras que en la mano

izquierda sostiene un báculo o bastón.

• Óvalo: San Juan Bautista se despide de sus padres para retirarse al desierto (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Puericia y Senectud.

Cartela superior: AB INFANTIA

SENEX. La puericia está representada como una niña joven que lleva una pandereta en la mano derecha y una flecha en la mano izquierda. La

senectud por su parte se representa como una mujer anciana que lleva en su mano derecha un reloj de arena y unos anteojos, mientras que en la mano

izquierda sostiene un báculo o bastón.

• Óvalo: Nacimiento de San Juan Bautista (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Esterilidad y Fecundidad. Cartela superior: DE STERILI

NATUS. La alegoría de la esterilidad está representada por una mujer mayor ya en la ancianidad que se cubre la cabeza con una toca.

Junto a ella (a la izquierda) la alegoría de la santificación que

pertenece a otra escena. La alegoría de la fecundidad está presentada por una mujer joven en edad de procrear.

• Óvalo: Nacimiento de San Juan Bautista (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Esterilidad y Fecundidad. Cartela superior: DE STERILI

NATUS. La alegoría de la esterilidad está representada por una mujer mayor ya en la ancianidad que se cubre la cabeza con una toca.

Junto a ella (a la izquierda) la alegoría de la santificación que

pertenece a otra escena. La alegoría de la fecundidad está presentada por una mujer joven en edad de procrear. Continuamos a los pies del templo:

• A los pies del templo. Nave del evangelio. Óvalo:

El ángel anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo San Juan Bautista y la visita de la Virgen a su prima

Santa Isabel (perdido en el incendio de 1936).

Alegorías: Anunciación y Santificación. (capilla del testero en la

nave del evangelio). Cartela superior: PRAEDICTUS. La alegoría de la Anunciación está representada por el Arcángel San Gabriel que se encuentra con

los brazos extendidos. La alegoría de la Santificación se presenta como una mujer con los brazos cruzados sobre el pecho en señal de

obediencia. Junto a ella, a la derecha, la alegoría de la esterilidad que se corresponde con otra alegoría del arco lateral.

• A los pies del templo. Nave del evangelio. Óvalo:

El ángel anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo San Juan Bautista y la visita de la Virgen a su prima

Santa Isabel (perdido en el incendio de 1936).

Alegorías: Anunciación y Santificación. (capilla del testero en la

nave del evangelio). Cartela superior: PRAEDICTUS. La alegoría de la Anunciación está representada por el Arcángel San Gabriel que se encuentra con

los brazos extendidos. La alegoría de la Santificación se presenta como una mujer con los brazos cruzados sobre el pecho en señal de

obediencia. Junto a ella, a la derecha, la alegoría de la esterilidad que se corresponde con otra alegoría del arco lateral.

• A los pies del templo. Encima de la puerta. Óvalo: Fresco alusivo a los dos Santos Juanes. Alegorías: Nombre y Protección

(perdido en el incendio de 1936).

Cartela superior: IOANNES EST NOMEM EIUS. La alegoría del nombre situada a la derecha se representa como un hombre anciano que lleva un libro en su

mano, mientras que con un dedo de la otra lo señala. La alegoría de la protección está representada por un hombre joven que sentado encima de un delfín

toca la lira.

• A los pies del templo. Encima de la puerta. Óvalo: Fresco alusivo a los dos Santos Juanes. Alegorías: Nombre y Protección

(perdido en el incendio de 1936).

Cartela superior: IOANNES EST NOMEM EIUS. La alegoría del nombre situada a la derecha se representa como un hombre anciano que lleva un libro en su

mano, mientras que con un dedo de la otra lo señala. La alegoría de la protección está representada por un hombre joven que sentado encima de un delfín

toca la lira.

• A los pies del templo. Nave de la epístola. Óvalo: Vocación de San Juan Evangelista ante la llamada de Jesús (perdido en el incendio de 1936).

Alegorías: Dignidad y Favor. Cartela superior: VOCATUS ELECTUS, DILECTUS. La dignidad se representa en forma de matrona que sustenta un gran peso

sobre sí, en este caso un trozo de algún elemento arquitectónico. Se encuentra junto a la alegoría del Misterio que corresponde a otra de las escenas

alegóricas del templo al hacer esquina. El Favor está representado por una joven que lleva un cetro en su mano izquierda, mientras que con la mano

derecha sostiene un libro.

• A los pies del templo. Nave de la epístola. Óvalo: Vocación de San Juan Evangelista ante la llamada de Jesús (perdido en el incendio de 1936).

Alegorías: Dignidad y Favor. Cartela superior: VOCATUS ELECTUS, DILECTUS. La dignidad se representa en forma de matrona que sustenta un gran peso

sobre sí, en este caso un trozo de algún elemento arquitectónico. Se encuentra junto a la alegoría del Misterio que corresponde a otra de las escenas

alegóricas del templo al hacer esquina. El Favor está representado por una joven que lleva un cetro en su mano izquierda, mientras que con la mano

derecha sostiene un libro. Continuando por la nave de la epístola: (derecha mirando al altar)

• Óvalo: San Juan Evangelista dando la comunión a la Virgen (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Ministerio y Misterio. Cartela

superior: SUPREMUM UNDIQUE MUNUS. La alegoría del Ministerio se ejemplariza en un joven con alas que porta un incensario. La alegoría del Misterio

se representa con un hombre mayor barbado, que cubierto por un manto se lleva el dedo índice de la mano izquierda a los labios en señal de silencio,

mientras que con la mano derecha extendida nos enseña un anillo. Esta última alegoría se sitúa junto con la alegoría del Favor que corresponde a

la arcada situada a los pies del templo.

• Óvalo: San Juan Evangelista dando la comunión a la Virgen (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Ministerio y Misterio. Cartela

superior: SUPREMUM UNDIQUE MUNUS. La alegoría del Ministerio se ejemplariza en un joven con alas que porta un incensario. La alegoría del Misterio

se representa con un hombre mayor barbado, que cubierto por un manto se lleva el dedo índice de la mano izquierda a los labios en señal de silencio,

mientras que con la mano derecha extendida nos enseña un anillo. Esta última alegoría se sitúa junto con la alegoría del Favor que corresponde a

la arcada situada a los pies del templo.

• Óvalo: Martirio de San Juan Evangelista en una tinaja de aceite por orden de Domiciano (perdido en el incendio de 1936). Alegorías:

Martirio y Maravilla. Cartela superior: INANIS INSANIA. El martirio está representado por un hombre joven que tiene la mano derecha sobre el pecho, mientras

que con la mano izquierda sostiene un puñal que se lo va a clavar en la garganta. La alegoría de la Maravilla se escenifica en forma de mujer joven que

con el dedo índice de su mano derecha señala hacia arriba, mientras que con la mano izquierda sostiene una flor, conocida como Maravilla o Campanilla.

• Óvalo: Martirio de San Juan Evangelista en una tinaja de aceite por orden de Domiciano (perdido en el incendio de 1936). Alegorías:

Martirio y Maravilla. Cartela superior: INANIS INSANIA. El martirio está representado por un hombre joven que tiene la mano derecha sobre el pecho, mientras

que con la mano izquierda sostiene un puñal que se lo va a clavar en la garganta. La alegoría de la Maravilla se escenifica en forma de mujer joven que

con el dedo índice de su mano derecha señala hacia arriba, mientras que con la mano izquierda sostiene una flor, conocida como Maravilla o Campanilla.

• Óvalo: San Juan Evangelista en Patmos escribiendo el libro del Apocalípsis (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Soledad y

Sabiduría Divina. Cartela superior: IN SOLITUDINE SAPIENTIA. La Soledad está representada por una mujer en actitud pensativa que apoya el codo izquierdo

en un libro mientras se sujeta la cabeza, en la mano derecha sostiene lo que parece es un pajarillo. La alegoría de la Sabiduría Divina se

representa como una mujer que lleva en su brazo izquierdo un escudo grabado con la paloma del Espíritu Santo, mientras que con la mano derecha sostiene

una antorcha (hoy desaparecida).

• Óvalo: San Juan Evangelista en Patmos escribiendo el libro del Apocalípsis (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Soledad y

Sabiduría Divina. Cartela superior: IN SOLITUDINE SAPIENTIA. La Soledad está representada por una mujer en actitud pensativa que apoya el codo izquierdo

en un libro mientras se sujeta la cabeza, en la mano derecha sostiene lo que parece es un pajarillo. La alegoría de la Sabiduría Divina se

representa como una mujer que lleva en su brazo izquierdo un escudo grabado con la paloma del Espíritu Santo, mientras que con la mano derecha sostiene

una antorcha (hoy desaparecida).

• Óvalo: San Juan Evangelista proclama la generación eterna de Cristo (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Divinidad y Espanto.

Cartela superior: PERTERRITUS MYSTERIO. La alegoría de la divinidad está representada por una mujer joven con alas que señala con el dedo de la mano

derecha hacia arriba, mientras que el brazo izquierdo lo tiene extendido hacia el arco. El espanto está representado por una mujer que tiene la cabeza

vuelta y desencajada por el miedo

mientras extiende los brazos hacia adelante en señal de súplica.

• Óvalo: San Juan Evangelista proclama la generación eterna de Cristo (perdido en el incendio de 1936). Alegorías: Divinidad y Espanto.

Cartela superior: PERTERRITUS MYSTERIO. La alegoría de la divinidad está representada por una mujer joven con alas que señala con el dedo de la mano

derecha hacia arriba, mientras que el brazo izquierdo lo tiene extendido hacia el arco. El espanto está representado por una mujer que tiene la cabeza

vuelta y desencajada por el miedo

mientras extiende los brazos hacia adelante en señal de súplica.

• Óvalo:

La prueba de la copa envenenada. Alegorías: Fe y la Conmiseración. Cartela superior: VIRUS,

OBITUM SUPERANS. La Fe esta representada por una mujer que lleva un corazón en llamas en la mano derecha, mientras que con la mano izquierda sostiene

los evangelios con los diez mandamientos a la vista. La alegoría de la conmiseración se representa con una doncella que cruza su mano izquierda sobre

el pecho y con la derecha sostiene una cornucopia de la que salen frutos.

• Óvalo:

La prueba de la copa envenenada. Alegorías: Fe y la Conmiseración. Cartela superior: VIRUS,

OBITUM SUPERANS. La Fe esta representada por una mujer que lleva un corazón en llamas en la mano derecha, mientras que con la mano izquierda sostiene

los evangelios con los diez mandamientos a la vista. La alegoría de la conmiseración se representa con una doncella que cruza su mano izquierda sobre

el pecho y con la derecha sostiene una cornucopia de la que salen frutos.

• Óvalo:

Muerte de San Juan Evangelista. Alegorías: Muerte de los Justos y la Buenaventuranza.

Cartela superior: PRETIOSA IN CONSPECTU DOMINICI. La alegoría de la muerte se representa como una mujer que apoya su rostro en su mano izquierda. La

alegoría de la bienaventuranza se representa en forma de un joven con una paloma en sus manos.

• Óvalo:

Muerte de San Juan Evangelista. Alegorías: Muerte de los Justos y la Buenaventuranza.

Cartela superior: PRETIOSA IN CONSPECTU DOMINICI. La alegoría de la muerte se representa como una mujer que apoya su rostro en su mano izquierda. La

alegoría de la bienaventuranza se representa en forma de un joven con una paloma en sus manos.

• Óvalo:

Aparición de San Juan Evangelista al emperador Teodosio. Alegorías: Auxilio o Socorro y Victoria

(en el presbiterio, encima de la imagen de San Juan Evangelista). Cartela superior: AUXILIATUR VOTIS. La alegoría del Auxilio está representado por

un joven con casco en la cabeza,

lleva en su mano derecha una espada mientras que con la izquierda sujeta un escudo. El hombre aparece sentado sobre un león como símbolo

de la fortaleza. La alegoría de la Victoria efigiada como una mujer con un cáliz en su mano derecha mientras que la izquierda la lleva a su pecho.

• Óvalo:

Aparición de San Juan Evangelista al emperador Teodosio. Alegorías: Auxilio o Socorro y Victoria

(en el presbiterio, encima de la imagen de San Juan Evangelista). Cartela superior: AUXILIATUR VOTIS. La alegoría del Auxilio está representado por

un joven con casco en la cabeza,

lleva en su mano derecha una espada mientras que con la izquierda sujeta un escudo. El hombre aparece sentado sobre un león como símbolo

de la fortaleza. La alegoría de la Victoria efigiada como una mujer con un cáliz en su mano derecha mientras que la izquierda la lleva a su pecho.

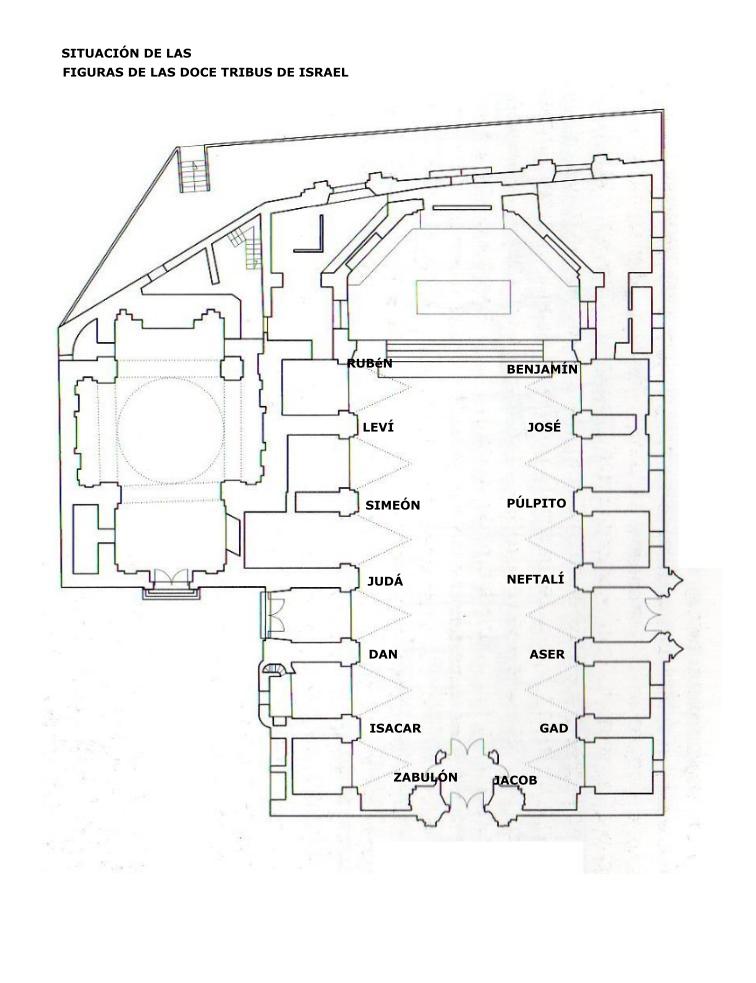

La decoración interior se completa con grandes figuras que representan a las Doce Tribus de Israel, estucos realizados por Jacobo Bertessi. En la bóveda de medio cañón encontramos el conjunto de frescos que ejecutó con gran maestría Antonio Palomino entre 1699 y 1702.  En la nave encontramos trece grandes figuras en escayola sobre pedestales, representan a Jacob y las doce

tribus de Israel del Antiguo Testamento, obras de Jacobo Bertessi. Son conocidos popularmente como "Els Blancs".

Han sido restauradas y se les ha colocado el nombre de cada tribu a cada una de ellas. Fueron realizadas

en torno a los años 1695 y 1700. Las representaciones iconográficas de los personajes de las doce tribus de Israel están sacadas de los

grabados de Jan Sadeler (* Bruselas 1550 † Venecia 1600).

En la nave encontramos trece grandes figuras en escayola sobre pedestales, representan a Jacob y las doce

tribus de Israel del Antiguo Testamento, obras de Jacobo Bertessi. Son conocidos popularmente como "Els Blancs".

Han sido restauradas y se les ha colocado el nombre de cada tribu a cada una de ellas. Fueron realizadas

en torno a los años 1695 y 1700. Las representaciones iconográficas de los personajes de las doce tribus de Israel están sacadas de los

grabados de Jan Sadeler (* Bruselas 1550 † Venecia 1600). En el lado del evangelio; mas cercano al presbiterio, Rubén con una corona y un cetro en la manos (simboliza que él es el heredero de Jacob), a sus pies un cántaro como símbolo de la fortuna que ha dilapidado, le sigue Leví (con atributos sacerdotales), Simeón vestido de guerrero y con intención de desenfundar la espada, alusión a su carácter violento, Judá con cetro y corona sobre el sombrero, Dan (juez) con una vara símbolo de su autoridad en la cual se enrolla una serpiente (en alusión a la prudencia en el juicio); Isacar con un arado en la mano en alusión a su vida de campesino. En el centro de la nave junto a la puerta de entrada a los pies de la iglesia, continúan Zabulón, con un ancla y un remo en las manos en alusión al carácter marinero y Jacob padre de las doce tribus. En el lado de la epístola comenzando por los pies de la iglesia, Gad vestido de militar, casco y con una lanza en la mano, Aser con un haz de trigo y una hoz, Neftalí con un cuervo en el medallón de la repisa, José con flechas sobre un carcaj y Benjamin con un perro cogido por una cadena que defiende a los ganados. A destacar que mientras en el lado del evangelio encontramos seis figuras, en el lado de la epístola, sólo encontramos cinco, ello es debido a que junto a la puerta de salida que desemboca en la calle Vieja de la Paja, en el lugar donde podía ir la sexta figura se encuentra un púlpito elevado que en origen era de mármol pero que en la actualidad está reconstruido parcialmente en escayola. El púlpito en mármol era obra de Giacomo Antonio Ponzanellli (* Massa-Italia 1654 † Génova 1735), ya que en la base del púlpito podemos ver su nombre y el lugar de procedencia: Génova (IACO ANTO PONZANELLVS INVE ET FE GENVAE). El púlpito fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil Española y en 1942 fue restaurado por el escultor valenciano José Estellés Achotegui (* Valencia 11-02-1905 † Valencia 10-06-1975) con el resultado que vemos en la actualidad.

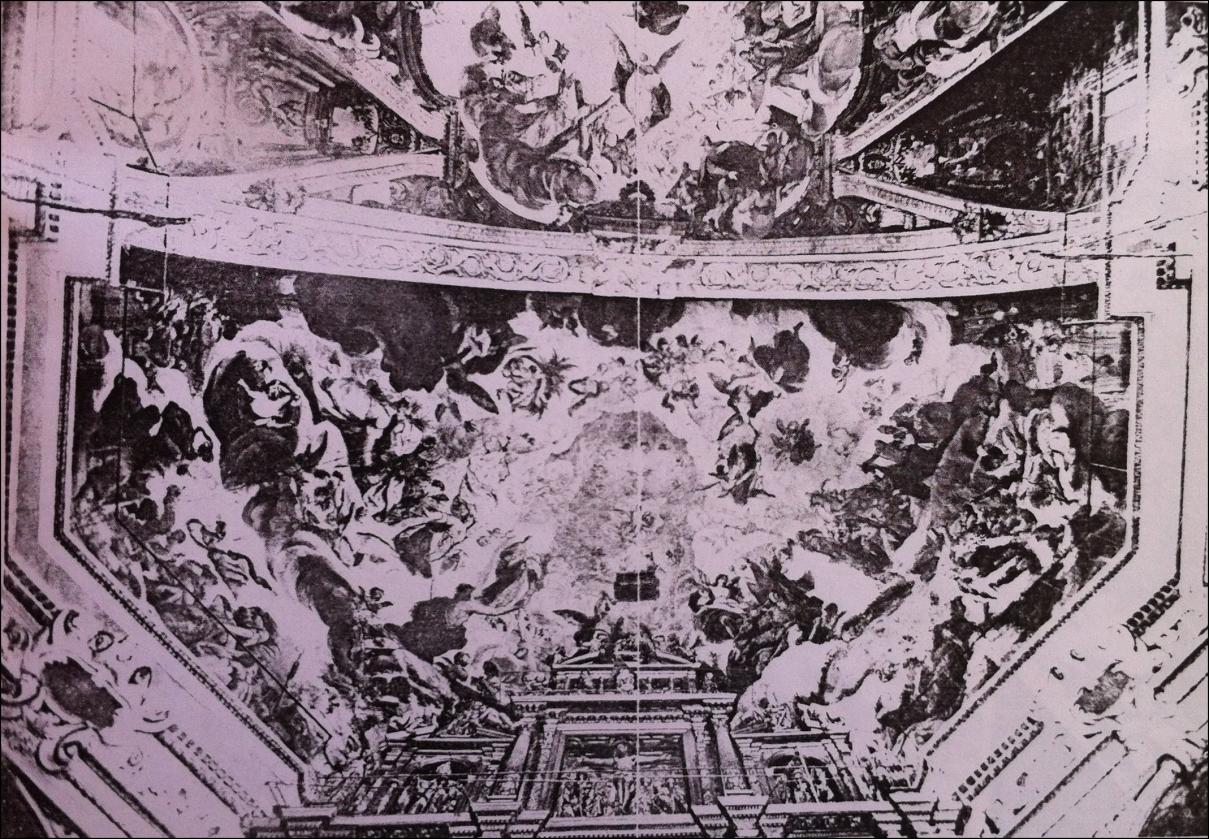

El responsable del programa iconográfico pictórico del interior de la iglesia de los Santos Juanes

fue el canónigo de la

colegiata de Xátiva, Vicente Victoria (* Denia-Alicante 13-08-1650 † Roma 22-05-1709), el trabajo les fue

encomendado a los hermanos Eugenio y Vicente Guilló, que ya habían realizado en 1693 las pinturas del presbiterio de la capilla de la comunión

a plena satisfacción de la iglesia. Los hermanos Guilló trabajaron entre 1695 y 1697 en la bóveda central del templo,

pero ante la incompetencia de estos para realizarlo tuvieron que dejarlo y se encomendó la obra al pintor

de cámara del rey, Antonio Palomino. Vicente Guilló Barceló, nació en Vinaroz (Castellón) en 2 de febrero de 1647 y se le impuso el nombre de Joseph Vicent Domingo.

Se dice que su muerte fue a consecuencia del disgusto que sufrió al ser apartado de las obras pictóricas de los Santos Juanes. Murió en 12 de marzo de 1698 y su viuda Paula Cano

arrancó de la iglesia de los Santos Juanes el permiso necesario

para ser enterrado en el vaso funerario de la capilla de la Virgen de Pilar, como una forma de desagravio. Por su parte su hermano menor Eugenio Guilló

(* Vinaroz 08-09-1666 † ca.1731) regreso a tierras de Castellón y en ellas estuvo trabajando hasta el final de sus días.

Los frescos de Palomino son tal vez junto con la fachada antes descrita de lo mejor que

podemos encontrar en esta iglesia. Su temática desde el presbiterio hasta los pies es amplísima: La gloria de la

Santísima Trinidad, El libro de los siete sellos con el cordero, la Inmaculada con la luna en los

pies, los Santos Titulares, los coros de las vírgenes, los patriarcas, los doctores, los ángeles, los

santos del Apocalipsis, San Vicente Ferrer y la lucha de San Miguel con Lucifer y los

demonios. En definitiva una representación del Cielo en la bóveda del templo y la Iglesia triunfante.

|